王東:中國(guó)歷史上治亂興衰與氣候的關(guān)系

2016年05月23日 18:55

來源:鳳凰歷史

作者:王東

氣候變遷對(duì)人類社會(huì)的影響,其內(nèi)在的機(jī)理便是氣候變遷直接影響了人們的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)、日常生活與社會(huì)組織關(guān)系,,歷史上的治與亂、盛與衰,,都是在這個(gè)意義上展開的。

編者按:5月15日,,由浙江大學(xué)公眾史學(xué)研究中心舉辦的第十三期“錢塘公眾歷史公益講座”在浙江圖書館初陽(yáng)書院舉行,,講座邀請(qǐng)華東師范大學(xué)教授王東為觀眾講授“五千年冷暖有誰知--從氣候變化看中國(guó)大歷史”。以下內(nèi)容根據(jù)講者講座內(nèi)容整理而成,。

王東 資料圖

本文系主辦方授權(quán)鳳凰網(wǎng)歷史頻道獨(dú)家首發(fā)

嘉賓簡(jiǎn)介:王東,,歷史學(xué)博士。華東師大歷史學(xué)系教授,、博士生導(dǎo)師,、歷史系主任,兼任華東師范大學(xué)客家學(xué)研究中心主任,。主要研究方向:史學(xué)理論與史學(xué)史,、客家學(xué)、中國(guó)區(qū)域文化史,。

氣候問題不僅是當(dāng)今經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展中的一個(gè)重要議題,,而且也是全球范圍內(nèi)的一個(gè)政治議題。在世界范圍內(nèi)關(guān)于氣候變暖的爭(zhēng)論中,,人們聽到的最多的是政治家和氣象學(xué)家的聲音,,而很少甚至沒有聽到歷史學(xué)家的聲音。其實(shí),,對(duì)未來氣候演變的各種可能性推測(cè),,都離不開對(duì)氣候史的實(shí)證性研究。對(duì)未來氣候變遷所產(chǎn)生的各種可能性影響的探討,,也離不開從長(zhǎng)時(shí)段的角度對(duì)氣候史與人類史的內(nèi)在關(guān)聯(lián)進(jìn)行嚴(yán)肅而科學(xué)的研究,。從歷史學(xué)的角度來研究氣候史,就是要從長(zhǎng)時(shí)段的變化中來考察每一時(shí)段氣候變化與人類社會(huì)歷史的關(guān)系,,梳理氣候變化與歷史發(fā)展關(guān)聯(lián)性的種種內(nèi)在機(jī)理和整體脈絡(luò),,而不是將氣候變化與各種歷史細(xì)節(jié)一一對(duì)應(yīng)起來,作機(jī)械,、甚至是決定論的比附,。本講座之所以用“從氣候變化看中國(guó)大歷史”作為副標(biāo)題,其用意正在于此,。

一,、當(dāng)氣候與歷史相遇

個(gè)體生命對(duì)天氣--氣候(大氣溫度、濕度,、降水,、風(fēng)力、風(fēng)向,、自然災(zāi)害等)的感受,,主要有三種形式的差異:早晚(晝夜)差異、季節(jié)性差異和區(qū)域性差異,。除此之外,,我們對(duì)氣候的知識(shí),就很少了,。正因?yàn)槿绱?,在每一個(gè)人的一生中,我們總會(huì)有一個(gè)經(jīng)驗(yàn)性的認(rèn)知:我們所生活的地方,除了早晚和季節(jié)性的變化之外,,圍繞在我們身邊的氣候,,是大體不變的。

其實(shí),,除了早晚,、季節(jié)和區(qū)域性的差異之外,氣候的變化還有很多很多的形式,。如果把連續(xù)的幾代人關(guān)于氣候的認(rèn)識(shí)累積起來,,我們就會(huì)發(fā)現(xiàn),即使是在某一個(gè)特定的區(qū)域,,氣候的變化也是多種多樣的,。尤其是把氣候的變化放到百年、數(shù)百年甚至上千年的時(shí)間尺度上來看,,情況就更是如此了,。為了說明這個(gè)問題,我們不妨從中國(guó)的上古神話傳說談起,。

后羿的傳說:傳說夏代(距今約4000年)的時(shí)候,,天上突然出現(xiàn)了十個(gè)太陽(yáng),它們不是一個(gè)接著一個(gè)升起,,而是同時(shí)懸在空中,,它們的烈焰燒烤著大地,莊稼被烤焦了,,沒有任何植物可以存活,,人們只能痛苦地祈禱。為了救萬民于水火,,一個(gè)叫后羿的神箭手,,射落了其中的九個(gè)太陽(yáng),每個(gè)太陽(yáng)之中都有一個(gè)金色的烏鴉,,周身燃燒著熊熊大火,。從此以后,天上只有一個(gè)太陽(yáng),。

大禹的傳說:傳說禹是夏朝的開創(chuàng)者,,他的父親鯀因治水失敗而被殺。他子承父業(yè),,為堯,、舜二帝治水,后即帝位,,是為夏禹,。關(guān)于當(dāng)時(shí)的大水,《史記.夏本紀(jì)》有這樣的記載:“當(dāng)?shù)蹐蛑畷r(shí),洪水滔天,。浩浩懷山襄陵,,下民其憂。”禹治水十三年,,“過家門而不敢入”,,終于平定洪水,劃分九州而治天下,。

無獨(dú)有偶,世界上有很多民族都有“大洪水”的傳說,,例如兩河流域的大洪水與圣經(jīng)中的“通天塔”(巴別塔)和“諾亞方舟”,。

以上的傳說告訴我們:在中國(guó)歷史(世界歷史)展開的早期,中國(guó)的氣候(溫度,、降水等)與我們今天的感知,,存在著距大的差異。

從認(rèn)識(shí)論的角度來講,,當(dāng)氣候遇到歷史的時(shí)候,,人類關(guān)于氣候與歷史之間到底存在著何種關(guān)聯(lián)性的思考,也就開始了,。但是,,在20世紀(jì)之前,這樣的思考整體上都還處在猜測(cè)的階段,。其中的一個(gè)關(guān)鍵原因便在于:人類對(duì)于過往的氣候史的認(rèn)識(shí),,一直沒有上升到科學(xué)的水平。

1915年,,美國(guó)耶魯大學(xué)地理系教授埃爾斯沃斯(EllsworthHuntington)出版了《文明與氣候》(CivilizationandClimate)一書,。該書的出版,極大地推動(dòng)了關(guān)于氣候史,、環(huán)境史的研究,。該書也被視為氣候史研究的開山之作。但是,,直到1950年代,,世界的上絕大多數(shù)氣象學(xué)家都認(rèn)為,古今氣候穩(wěn)定不變,,因此,,只要連續(xù)觀察和測(cè)量一個(gè)地方30年的氣候記錄,就能掌握這個(gè)地方古今的氣候規(guī)律,。

中國(guó)氣候史研究的開創(chuàng)者是原浙江大學(xué)校長(zhǎng)竺可楨(1890-1974)院士,。早在1925年,他就發(fā)表了《南宋時(shí)代中國(guó)氣候之推測(cè)》一文。竺可楨院士畢生從事氣候史的研究,。他英文初稿寫于1966年,、中英文定稿于1972、1973年的《中國(guó)近五千來氣候變遷的初步研究》一文,,分別發(fā)表在《考古學(xué)報(bào)》和《中國(guó)科學(xué)》上,。該文是中國(guó)氣候史研究的劃時(shí)代著作。

從世界范圍來看,,二十世紀(jì)中后期,,隨著全球的變暖,氣候史的研究越來越顯得重要,。1988年,,聯(lián)合國(guó)專門成立了“政府間氣候變化專門委員會(huì)”,研究全球氣候變化及其對(duì)人類社會(huì)的影響,。今天,,氣候變化不只是經(jīng)濟(jì)議題,更是全球的一個(gè)政治性議題,。伴隨著氣候議題的越發(fā)重要,,世界范圍內(nèi)關(guān)于氣候史的研究,也呈現(xiàn)出日新月異的態(tài)勢(shì),。

在世界范圍內(nèi)關(guān)于氣候史的研究中,,中國(guó)的學(xué)術(shù)界因?yàn)榫哂刑貏e豐富的氣候史資料而有著獨(dú)特的學(xué)術(shù)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)是具有悠久歷史與文化傳統(tǒng)的文明古國(guó),,浩瀚的文化典籍是祖先留給我們的珍貴遺產(chǎn),。充分地利用這份遺產(chǎn),努力發(fā)掘其中所蘊(yùn)含的氣候信息,,是中國(guó)氣候史研究者的責(zé)任,,也是我國(guó)氣候史研究在世界上的一個(gè)獨(dú)到長(zhǎng)處,是其他們國(guó)家所不可比擬的,。歷史文獻(xiàn)記載是中國(guó)歷史氣候研究的基本資料來源,,其中有關(guān)氣候問題的各類記載,主要有三個(gè)特點(diǎn):第一,,資料的源遠(yuǎn)流長(zhǎng),,從殷商時(shí)代甲骨文中的卜雨刻辭到后世紙墨文書中的天氣記載,前后延續(xù)了三千多年,。第二,,資料的內(nèi)容非常豐富,從天氣到氣候,,從物候響應(yīng)到災(zāi)害影響,,現(xiàn)代天氣與生產(chǎn),、生活中涉及到的許多與氣候有關(guān)的現(xiàn)象,都能在文獻(xiàn)中找到蹤跡,。第三,,資料的連續(xù)完整,至少?gòu)奈鳚h開始,,有關(guān)旱澇的記載就史不絕書,,形成連續(xù)的資料序列,為重建二千多年來的中國(guó)氣候況狀及其演變,,提供了資料上的可能,。

除文獻(xiàn)資料之外,中國(guó)還有大量的考古發(fā)掘資料,,以科學(xué)的方法對(duì)考古資料進(jìn)行梳理和解讀,,也能在很大的程度上重建文字記載以前的氣候史。

伴隨著氣候史研究的不斷推展,,中國(guó)氣候史研究的相關(guān)方法也在推陳出新。這里舉幾種主要的研究方法,。

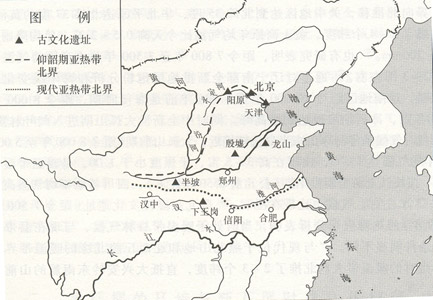

首先是考古遺物解讀法,。舉一例子,在西安近郊的半坡遺址中(仰韶文化時(shí)期,,距今6000年),,發(fā)現(xiàn)竹鼠骨骼化石。竹鼠是亞熱帶的動(dòng)物,,今天的西安地區(qū)已經(jīng)不存在這種動(dòng)物,。據(jù)此便可以推斷6000年前的西安地區(qū),,大約相當(dāng)于于亞熱帶氣候。

再如,在河南省黃河之北的安陽(yáng),,有一個(gè)著名的古代遺址--殷墟,它是殷代(前1400-1100)的故都,。在這個(gè)遺址的考古發(fā)掘中,,除了竹鼠之外,還有貘,、水牛和野豬骨骼的發(fā)現(xiàn),。這些動(dòng)物今天只見于熱帶或亞熱帶。據(jù)此可以推知,,當(dāng)時(shí)安陽(yáng)一帶的氣候比今天要溫暖濕潤(rùn)很多,。河南簡(jiǎn)稱“豫”,即一個(gè)人牽著象,。河南在古代有大量的野象生存,,甲骨文中就有殷王獵象的記載,,有時(shí)一次竟能獵到7只。這樣的物候說明:當(dāng)時(shí)河南的黃以北一帶,,氣候與今天的亞熱帶無異,。

除了動(dòng)物化石之外,植物的花粉和孢子,,也是重建遠(yuǎn)古氣候的重要材料,。

另一種重要的方法是物候法。在沒有現(xiàn)代的觀測(cè)儀器之前,,人類要知道一年中的寒來暑往,,就需要用眼睛來觀察降霜下雪,河開河凍,、樹木抽芽發(fā)葉,、開花結(jié)果,候鳥春來秋往,,等等,,這些都是物候。中國(guó)是世界上物候記載最為豐富的國(guó)度,。從先秦時(shí)期的《夏小正》,,到近代的各種地方志,都有大量的物候記載,。

中國(guó)的文字最早是刻在甲骨上的,,后來又銘于青銅器上。西周以后,,大量的文字出現(xiàn)在竹簡(jiǎn)上,。眾所周知,漢字主要是象形文字,,“竹”就是典型的象形字,。漢字中表示衣服、帽子,、器具,、書籍、家具以及樂器等名稱,,很多以“竹”字為部首,。這就表示當(dāng)初這些東西都是由竹子做成的。從物候的角度來看,,這也表明當(dāng)時(shí)的黃河流域生長(zhǎng)著大量的竹子,。竹子是亞熱帶的植物。黃河流域盛產(chǎn)竹子,,表明當(dāng)時(shí)的氣候與亞熱帶相差不遠(yuǎn),。

再如梅樹,,向來被稱為花中之魁(一年中開花最早),中國(guó)歷代詩(shī)人都有詠梅的詩(shī)篇,。其實(shí),,唐代以后,華北地區(qū)就沒有梅樹生長(zhǎng)了,??墒牵谥艽?,黃河下游到處都有梅樹,。《詩(shī)經(jīng)》中就曾五次提到梅,。這也說明當(dāng)時(shí)黃河下游的氣候,,與唐以后不同。

又如荔枝,,喜溫喜濕,。主要生長(zhǎng)于嶺南,今天福州便是荔枝生長(zhǎng)的北界,。但唐代的四川盆地北緣地區(qū),,也有荔枝生長(zhǎng)。詩(shī)人所謂“一騎紅塵妃子笑,,誰人知是荔枝來”,這里的講的就是四川省的荔枝,。從物候的角度來看,,這也說明唐代比較溫暖。

物候中除了動(dòng)植物之外,,還有大量的自然現(xiàn)象:如初霜期,、初雪期、終雪期,、河凍期,、大河開凍期,等等,,這些自然現(xiàn)象都在很大的程度上反映了當(dāng)時(shí)的氣候況狀,。通過對(duì)這些物候資料的系統(tǒng)梳理與分析,我們就可以重建歷史時(shí)期的氣候,。

除了上述方法之外,,今天常用的方法還有:樹木年輪分析法、重花分析法,,等等,。

二,、中國(guó)近五千年來氣候變遷的大勢(shì)

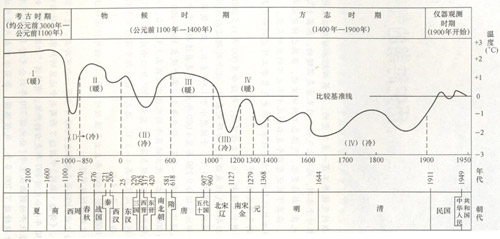

下圖為竺可楨先生在《中國(guó)近五千年來氣候變化的初步研究》一文中所做的五千年以來的氣候變化圖(略有修改),圖中0刻度以1972年的平均溫度為基準(zhǔn),。根據(jù)此圖和竺可楨先生的研究,,中國(guó)近五千年的氣候變化分為冷暖不同的周期,而我們所處的當(dāng)下的氣候,,如果把它放到五千年的大歷史尺度中看,,會(huì)發(fā)現(xiàn)它和我們常識(shí)中“氣候變暖”的認(rèn)識(shí)截然相反--從公元1000年以來,中國(guó)的氣候走勢(shì)是逐漸變冷的,,盡管其間時(shí)有波動(dòng),。

當(dāng)然,在五千年中國(guó)氣候變化過程中存在著冷暖交替的變遷,,這種氣候的冷暖變化與中國(guó)社會(huì)的歷史演變過程又有怎樣的關(guān)系呢,?首先,我們需要更細(xì)致地分析五千年來中國(guó)氣候變化的特點(diǎn),。

(一)近五千年來氣候變化的特點(diǎn):

其一,,距今5000-3000年,黃河流域的平均氣溫較今天高2攝氏度,,冬季溫度要高3-5攝氏度,,相當(dāng)于今天長(zhǎng)江流域的氣溫。

其二,,從距今3000年前直至今天,,溫度波動(dòng)明顯,每個(gè)周期大約在400-800年,,年均氣溫振幅約1-2攝氏度,。

其三,整體來看,,五千年里,,冷暖交替,呈現(xiàn)出明顯的周期性特點(diǎn),。前后共有四個(gè)暖期,、四個(gè)冷期;如果只看最近的二千年,,差不多以公元1000年為界,,前期溫暖濕潤(rùn),后期寒冷干燥,。在每一個(gè)氣候冷暖周期里,,因時(shí)間尺度的差異,又有不同的冷暖波動(dòng)情況,。

如果把氣候史與中國(guó)歷史的發(fā)展結(jié)合起來看,,中國(guó)歷史文化的大發(fā)展時(shí)代,,都處在氣候史上的暖期(春秋戰(zhàn)國(guó)、秦漢,、隋唐),;而氣候史上的冷期,則是中國(guó)歷史文化發(fā)展的收縮期(南北朝,、南宋,、明清)。換句話說,,氣候史上的冷暖,,恰好對(duì)應(yīng)著中國(guó)歷史上的亂世與盛世。氣候史上的冷期,,與漠北草原游牧民族南下的周期恰相一致。中國(guó)歷史周期性地上演所謂“胡騎南下”的悲喜劇,。

當(dāng)然,,如果我們把五千年來中國(guó)氣候變化的尺度再拉長(zhǎng),我們會(huì)發(fā)現(xiàn)五千年中氣候的冷暖變化都離不開全球氣候史上的全新世大暖期這一總體背景,。

(二)全球氣候史上的全新世大暖期

在遙遠(yuǎn)的地質(zhì)時(shí)代(距今一萬年以前),,全球的氣候冷暖不定。在遠(yuǎn)古代,,“一年長(zhǎng)達(dá)400余天,,海平面比現(xiàn)在高60多米;今天的撒哈拉沙漠是一個(gè)巨大的冰蓋,,地球的南極點(diǎn)位于今天的西非,;地球上所有的大陸集中成一個(gè)單獨(dú)的大陸,即古大陸,,周圍圍繞著唯一的海洋,,即古洋,。”在這以后,,我們的地球經(jīng)過了多次的冰期,、間冰期的旋回,,才來到最近的一萬年--第四紀(jì)中的全新世--氣候整體變好、相對(duì)穩(wěn)定的時(shí)期,。也是在最近的一萬年里,,人類的歷史才有了實(shí)質(zhì)性的飛躍,。

地質(zhì)史上的第四紀(jì),,是地球發(fā)展的最近一個(gè)階段,,而全新世是第四紀(jì)中的最后一個(gè)階段。全新世從距今一萬年前后開始,,一直延續(xù)到我們生活的時(shí)代,。

從全球的角度來看,全新世經(jīng)歷了慢長(zhǎng)的氣候溫暖階段,,前后持續(xù)了5500年,,當(dāng)然,不同的地方,,具體的情況也不盡相同,。在中國(guó),全新世暖期,,形成了典型的季風(fēng)氣候,平均氣溫比今天要高2攝氏度左右,。從季節(jié)的角度來看,,冬季增溫的幅度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于夏天。降雨也普遍增多,。中國(guó)氣候史上的“仰韶暖期”(距今7000-4000年),,就是全新世大暖期的典型表現(xiàn)。

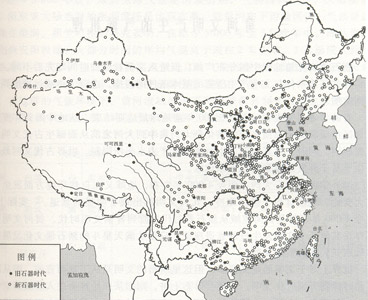

仰韶暖期與中國(guó)新石器文化

仰韶暖期與中國(guó)亞熱帶的北界

正是在全新世暖期,,人類出現(xiàn)了“農(nóng)業(yè)革命”,,中國(guó)進(jìn)入新石器時(shí)代。

三,、從氣候變遷看中國(guó)大歷史

(一)以農(nóng)立國(guó):氣候與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)

中國(guó)從很早的時(shí)代開始,,就是一個(gè)“以農(nóng)立國(guó)”的國(guó)度,農(nóng)業(yè)在整個(gè)的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)與民國(guó)的生活中,,占的壓倒性的優(yōu)勢(shì),。

傳統(tǒng)時(shí)代的農(nóng)業(yè)發(fā)展,在很大的程度上依賴氣候條件,。作為植物的糧食和任何經(jīng)濟(jì)類作物,,都離不開日照和降水,所以氣候的好壞,,對(duì)農(nóng)業(yè)的發(fā)展,,有根本性的影響。

在傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)時(shí)代,氣候條件決定著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的水平,,而糧食等資源的供給與社會(huì)需求之間的矛盾變化,,即人地關(guān)系,是氣候變化對(duì)王朝興衰影響的實(shí)質(zhì)體現(xiàn),。氣候處于溫暖濕潤(rùn)的適宜期,,社會(huì)發(fā)展進(jìn)入良性循環(huán);糧食產(chǎn)量大幅增加,,帶動(dòng)人口上升,,土地、勞動(dòng)力增加之后,,又會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大耕地面積,,進(jìn)一步推動(dòng)糧食增產(chǎn)。王朝因此而處于盛世,。而當(dāng)氣候處于又冷又干的不適宜時(shí)期,,社會(huì)則轉(zhuǎn)向惡性循環(huán):農(nóng)業(yè)欠收,而人口又無法迅速減少,,人口與糧食的矛盾就會(huì)導(dǎo)致人口遷移,、農(nóng)民起義、民族戰(zhàn)爭(zhēng)等重大事件頻繁發(fā)生,,王朝在多重矛盾與沖突之下,,最終只能走向衰落。

正因?yàn)槿绱?,如果將過去二千年來氣候冷暖變化與中原王朝興衰的周期進(jìn)行對(duì)比,,則可發(fā)現(xiàn)兩者之間存在著良好的對(duì)應(yīng)關(guān)系。大凡社會(huì)穩(wěn)定,、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),、國(guó)勢(shì)強(qiáng)盛、人口增加和疆域拓展的大一統(tǒng)王朝時(shí)代,,恰好與氣候溫暖或變暖期大體一致,,如歷史上的漢、唐,;而藩鎮(zhèn)割據(jù),、農(nóng)民起義和外族入侵的分裂混亂時(shí)期,都屬于中國(guó)氣候史上的冷期或變冷期,。

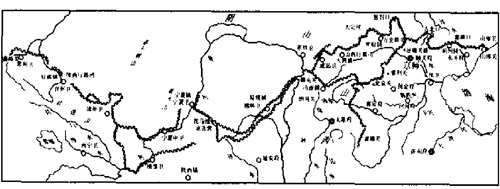

(二)神奇的“十五英寸等雨線”

所謂“十五英寸等雨線”,是指年均降雨總量在15英寸(381毫米)的降雨線,。在中國(guó),,十五英寸降雨線以南,便可發(fā)展農(nóng)業(yè),而十五英寸降雨線以北,,只能發(fā)展游牧業(yè),。

這條界線是由美國(guó)人歐文.拉鐵摩爾(OwenLattimore,1900-1989)發(fā)現(xiàn)的,。拉鐵摩爾從小在中國(guó)長(zhǎng)大,,20世紀(jì)30年代去過延安,二戰(zhàn)期間被美國(guó)總統(tǒng)羅斯福任命為蔣介石的顧問,。他長(zhǎng)期研究中國(guó)的邊疆社會(huì),,諸如東北、內(nèi)蒙,、新疆和西藏等,。1940年出版的《中國(guó)的亞洲內(nèi)陸邊疆》(InnerAsianFrontiersofChina),是他的代表作,。正是在這本書中,,他全面地闡述了“十五英寸等雨線”的觀點(diǎn)。根據(jù)他的研究,,這條等雨線有相當(dāng)長(zhǎng)的一段與中國(guó)的長(zhǎng)城吻合,。

長(zhǎng)城與“十五英寸等雨線”

相對(duì)于長(zhǎng)城以南的黃河流域和長(zhǎng)江流域,長(zhǎng)城以北的漠北草原地處高緯度地區(qū),,氣候的冷暖變化,,對(duì)高緯度地區(qū)的影響要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大到對(duì)低緯度地區(qū)的影響。

下面有一則澳洲的材料,,頗能說明問題:

“在半干旱地區(qū),,年降水量在20英寸,人們可以在一平方英里的土地上放養(yǎng)超過600頭的羊群,,如果年降水只13英寸,,那么只能大概放100頭羊,如果降到10英寸的時(shí)候,,只能放10頭羊,。當(dāng)降水下降35%的時(shí)候,也就是從20英寸降到13英寸,,大概80%的羊都沒有了,。”(JohnDidier,TheImpactofClimateonHumanHistories《氣候改變歷史》,,北京:金城出版社,,2014,第173頁(yè))

正因?yàn)槿绱?,每?dāng)氣候變冷變干,,長(zhǎng)城以北的漠北草原總能率先感受到氣候的變化。特別是隨著極端天氣的出現(xiàn),草原生態(tài)環(huán)境不復(fù)存在,,游牧民族便揮戈南下,,越過長(zhǎng)城,直搗中原,,從而上演出一幕又一幕歷史的悲喜劇,。

(三)氣候變遷與中國(guó)歷史上的治亂盛衰

氣候變遷對(duì)人類社會(huì)的影響,其內(nèi)在的機(jī)理便是氣候變遷直接影響了人們的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn),、日常生活與社會(huì)組織關(guān)系,,歷史上的治與亂、盛與衰,,都是在這個(gè)意義上展開的,。

研究表明,如果平均溫度每升高1,?C,,中國(guó)各地的氣候帶相當(dāng)于向北推移了200-300公里;如果降水每減少100毫米,,中國(guó)北方的農(nóng)業(yè)區(qū)將向南退縮100公里,,在山西和河北則退縮500公里。所以在氣候溫暖濕潤(rùn)時(shí)期:

其一,,農(nóng)耕區(qū)北移,,種植面積擴(kuò)大,糧食總產(chǎn)量提高,;

其二,,日照時(shí)間長(zhǎng),單位畝產(chǎn)增加,;

其三,,農(nóng)作物生長(zhǎng)期縮短,復(fù)種指數(shù)提高(唐代的雙季稻,、潮州一帶五蠶),;

其四,游牧區(qū)北移,,在農(nóng)業(yè)區(qū)與游牧區(qū)之間形成一條寬闊的緩沖帶,;

其五,游牧區(qū)水草肥美,,游牧民族逐水草而居,,構(gòu)不成南下的壓力。

在這樣的總體背景下,,長(zhǎng)城以南的的中原帝國(guó),,農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá),,帶動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)的繁榮。而繁榮的經(jīng)濟(jì)又推動(dòng)了國(guó)力的鼎盛,。內(nèi)部社會(huì)矛盾相對(duì)緩和。從而形成經(jīng)濟(jì)繁榮,、社會(huì)穩(wěn)定,、文化昌明、四夷賓服的所謂盛世,。傳統(tǒng)的表達(dá)就是:風(fēng)調(diào)雨順,,國(guó)泰民安,刀槍入庫(kù),,馬放南山,。

反之,在氣候寒冷時(shí)期:

其一,,農(nóng)業(yè)區(qū)南移,,種植面積縮小,糧食總產(chǎn)量下降,;

其二,,日照不足,單位面積的產(chǎn)量減少,;

其三,,作物生長(zhǎng)期延長(zhǎng),復(fù)種指數(shù)下降,;

其四,,氣候變冷變旱,自然災(zāi)害(以蝗災(zāi)為甚)加劇,,對(duì)社會(huì)生產(chǎn)力構(gòu)成極大破壞,;

其五,游牧區(qū)南移,,農(nóng)業(yè)區(qū)與游牧區(qū)短兵相接,;

其六,隨著氣候進(jìn)一步變冷,,游牧地區(qū)土壤沙化,,游牧民族賴以生存的基本條件完全喪失,于是,,胡騎南下,,逐鹿中原。

特別說明:直到現(xiàn)代,,內(nèi)蒙草原牧草產(chǎn)量與夏季雨量的相關(guān)系數(shù)還是0,。68,。1980年,由于氣溫偏低,,加之夏季少雨,,遂使牧草減少五分之三,當(dāng)年冬季的嚴(yán)寒,,導(dǎo)致有些地方畜牧的死亡率達(dá)90%,。

在此背景下,往往是農(nóng)業(yè)蕭條,,國(guó)力不振,,內(nèi)部矛盾趨于尖銳,游牧民族趁機(jī)南下,,入主中原,,或者殺伐破壞,或者建立割據(jù)政權(quán),。中國(guó)歷史于是進(jìn)入所謂亂世,。

(四)氣候變遷背景下中國(guó)大歷史的展開

從中國(guó)大歷史的角度來看,伴隨著氣候的冷暖波動(dòng),,除了王朝的治亂盛衰之外,,還有一個(gè)非常重要的長(zhǎng)期趨勢(shì):中國(guó)歷史的重心發(fā)生了巨大的變化,呈現(xiàn)出一波強(qiáng)于一波的自北向南的空間運(yùn)動(dòng),。

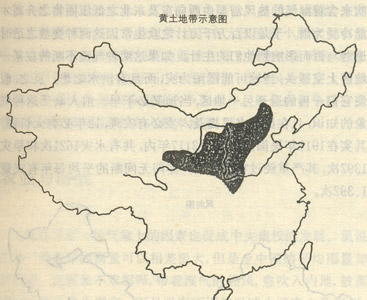

唐以前,,中國(guó)歷史的重心在黃河流域,尤其是黃河的中下游地區(qū),。這與黃河流域的氣候條件,、地理環(huán)境息息相關(guān)。

黃仁宇有一段詩(shī)一般的語(yǔ)言,,來描述黃河流域的特獨(dú)性:

“易于耕種的纖細(xì)黃土,、能帶來豐沛雨量的季候風(fēng),和時(shí)而潤(rùn)澤大地,、時(shí)而泛濫成災(zāi)的黃河,,是影響中國(guó)命運(yùn)的三大因素。”(黃仁宇:《中國(guó)大歷史》,,北京:三聯(lián),,1997,第21頁(yè))

黃土分布示意圖

中晚唐以后,,由于氣候整體上變冷變干,,黃河流域的優(yōu)勢(shì)不再,加上一波又波的北方游牧民族南下,,使得黃河流域的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)雪上加霜,;秦嶺--淮河以南的優(yōu)勢(shì)得以呈現(xiàn),。中國(guó)政治、經(jīng)濟(jì),、文化重心全面南移,。政治中心東移北轉(zhuǎn):西安--洛陽(yáng)--杭州--南京--華北(北京),經(jīng)濟(jì)重心長(zhǎng)期穩(wěn)定在江南,,文化中心也隨之南移,,明代以后江浙成為“人文淵藪”。

主要參考文獻(xiàn):

竺可楨:《竺可楨文集》,,北京:科學(xué)出版社,1979

滿志敏:《中國(guó)歷史時(shí)期氣候變化研究》,,濟(jì)南:山東教育,,2009

葛全勝等:《中國(guó)歷朝氣候變化》,北京:科學(xué)出版社,,2011

拉鐵摩爾:《中國(guó)的亞洲內(nèi)陸邊疆》,,南京:江蘇人民,2005

帕斯卡,。阿科特:《氣候的歷史》,,上海:學(xué)林出版社,2011

許靖華:《氣候創(chuàng)造歷史》,,北京:三聯(lián),,2014

[責(zé)任編輯:高飏 PN035]

責(zé)任編輯:高飏 PN035

- 笑抽

- 淚奔

- 驚呆

- 無聊

- 氣炸

鳳凰歷史官方微信

視頻

-

李詠珍貴私人照曝光:24歲結(jié)婚照甜蜜青澀

播放數(shù):145391

-

金庸去世享年94歲,,三版“小龍女”李若彤劉亦菲陳妍希悼念

播放數(shù):3277

-

章澤天棒球?qū)懻媾f照曝光 穿清華校服膚白貌美嫩出水

播放數(shù):143449

-

老年癡呆男子走失10天 在離家1公里工地與工人同住

播放數(shù):165128