網(wǎng)友評論()2015.1.13 總第59期 作者:炮灰

引言:昨天我們聊了秦軍的真實水平,今天我們來聊另一個被歷史愛好者津津樂道的話題——秦劍,。紀錄片《復活的軍團》稱:青銅劍一般都是短劍,,它無法做長的原因是青銅材料容易折斷。春秋戰(zhàn)國時期,,最負盛名的越王勾踐劍,全長不過55.6厘米。青銅劍普遍寬而短,,60厘米似乎是青銅劍的極限。1974年,,在兵馬俑坑的黃土中,,考古人員發(fā)現(xiàn)了一把完全不同的青銅劍。令專家吃驚的是,,這把劍的長度竟然超過了91厘米,,秦人能夠制造如此之長的青銅劍!可見,,秦劍是青銅劍鑄造工藝的頂峰,,它的長度、硬度和韌性達到了幾乎完美的結(jié)合,,攻擊性能也因此大大增加,。然而事實真是如此嗎?

資料圖

落后于時代的青銅劍

兵馬俑中的青銅長劍何時開始在秦軍中大量裝備已不可考,,但我們可以看到,,秦國統(tǒng)一全國之時(公元前221年-公元前207年),羅馬軍團的Gladius劍正在鞘中渴求鮮血,,高盧勇士揮舞凱爾特長劍戰(zhàn)吼連連,,色雷斯蠻子手持Rhomphaia長刀鋒刃未寒——而這些著名的兵器,無一例外的都由鋼鐵制成,。其實早在數(shù)個世紀前,,環(huán)地中海地區(qū)就已全面換裝了鋼鐵武器,經(jīng)過鍛打,、滲碳,、淬火的鋼劍劍刃硬度可達到500HB以上,這性能是青銅兵器所難以企及的。至于青銅長劍的時代,,那要上溯1000年了,。

邁錫尼文明(公元前1600-1100 年)的青銅長劍,最長可達93cm

目光回到中國,,早在春秋時期鋼鐵兵器也已經(jīng)出現(xiàn),,出土的楊家山鐵劍經(jīng)檢測,其經(jīng)過滲碳和退火處理,。到戰(zhàn)國時期,,燕下都出土了更多的鋼鐵兵器,其中一些兵器還經(jīng)過了淬火處理,,是中國目前為止鋼鐵淬火工藝的最早例子——鐵器,,代表了先進生產(chǎn)力和先進軍備的發(fā)展方向。雖然這個過程是曲折的,,道路是漫長的,,但青銅將會不可避免的走向沒落。

秦軍的對手

面對秦軍兵馬俑坑中出土的四萬件幾乎全由青銅鑄成的兵器,,有人發(fā)出了疑問:“難道用武力統(tǒng)一了中國的秦軍是一支裝備落后的軍隊嗎,?”有一種說法是,秦軍的青銅兵器比起六國的鋼鐵兵器更加先進,,所以秦軍才能征服它們,。但實際情況是,當時秦軍的對手也是主要以青銅兵器武裝起來的,。

中國鐵器的漸盛時代,,是戰(zhàn)國到西漢這段時間。其中鐵農(nóng)具要比鐵兵器先普遍使用,。戰(zhàn)國時期,,鐵農(nóng)具在各國都有大量發(fā)現(xiàn),但鐵兵器只在少數(shù)國家有較多發(fā)現(xiàn),,而且這些國家出土的鐵農(nóng)具也遠多于鐵兵器,。在發(fā)掘出銅鐵刀劍的63個戰(zhàn)國時期遺址中,銅刀劍有270件,,鐵刀劍只有27件,。以長沙楚墓為例,全部2048座墓葬出土了銅兵器劍960件,、戈240件,矛196件,、短劍16件,,而鐵兵器只有劍35件、戟4件,,而工具則是反過來,,鐵工具要大大多于銅工具,。

中國戰(zhàn)國時期的鐵器時代,其實是鑄鐵器時代,。在那個時候,,主要有兩種鐵。一種可以統(tǒng)稱為“鍛鐵”,,一般通過塊煉鐵法還原鐵礦石進一步鍛打處理得到,,性能較好,一直到西漢都是制作鋼鐵兵器的重要材料,;另一種叫“鑄鐵”,,其反應溫度比塊煉鐵法高,成品會呈液態(tài)可以直接澆鑄,。鑄鐵的性能較差,,甚至比青銅更加糟糕,但是由于其極度廉價,,很快在農(nóng)具和工具領(lǐng)域擠壓了青銅的市場,。在整個戰(zhàn)國時期,農(nóng)具,、工具已經(jīng)逐漸由銅石并用轉(zhuǎn)為鑄鐵為主,,但是兵器方面則延續(xù)了青銅時代。畢竟“兵者,,國之大事”,,誰也不會拿自己的性命開玩笑。鑄鐵的性能太差,,鍛鐵在那個時期又很難得,,于是大家還是繼續(xù)使用著青銅。直到漢代對鋼鐵技術(shù)的大力推廣,,才使得鋼鐵兵器最終取代了青銅兵器的主導地位,。

戰(zhàn)國時期鑄鐵的大量使用,使中國進入了鐵器時代

從成分探究秦劍的真相

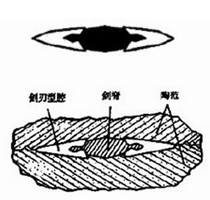

根據(jù)秦始皇陵兵馬俑坑一號坑發(fā)掘報告中對秦劍的檢測,,其表面(邊部)含錫量為31%,,內(nèi)部(中心)含錫量為21.4%。造成這種內(nèi)外含錫量差別的原因在于,,鑄造過程中發(fā)生錫的逆偏析(反偏析),。青銅合金在凝固時,錫和銅形成固溶體,,鑄造時若用高錫合金澆鑄,,會出現(xiàn)表面含錫高,內(nèi)部含錫低的反偏析現(xiàn)象。鄂州市博物館的董亞巍在《戰(zhàn)國青銅劍的鑄制技術(shù)及“削殺矢之齊”研究》中也支持了同樣的說法:錫青銅在結(jié)晶后生成α相固溶體,,以及(α+δ)共析組織,。按照鑄造學原理,在結(jié)晶速度快的部位,,其(α+δ)共析體相對較多,,而結(jié)晶慢的部位,α固溶體含量相對較多,。以機械物理性能而論,,δ相的性質(zhì)相對硬于α相,劍體中各部位的厚度差異較大,,這就造成了高錫青銅液在凝固以后,,各部位自然產(chǎn)生出各不相同的硬度值。從這把青銅劍的硬度值,,可以得出一個規(guī)律,,即劍體厚的部位,其硬度值相對低于較薄的部位,。由此可以得出以下推斷:即高錫青銅液注滿范腔后,,在凝固過程中,結(jié)晶速度快的部位,,其硬度值相對高于結(jié)晶速度慢的部位,,且結(jié)晶速度越慢,其硬度值也越低,。在劍體中,,刃部最薄,澆鑄后凝固最快,、結(jié)晶最早,。該處金相組織中δ相含量相對最多,其硬度值自然高于劍體的其它部位,。

以往有人認為,,這種內(nèi)外含錫量的差別帶來了“內(nèi)韌外堅”的效果。但需要注意的是,,這種現(xiàn)象可能會造成內(nèi)外成分不均勻,,降低合金力學性能,并且使組織更加稀松,。何況秦劍內(nèi)部含錫量已經(jīng)達到了21.4%,,表面含錫量更是天崩地裂的31%,我們很快就會發(fā)現(xiàn),,如此高的含錫量,,給秦劍造成了極大的缺陷,。

董亞巍先生復原的戰(zhàn)國青銅劍

一把好劍所應具有的性能

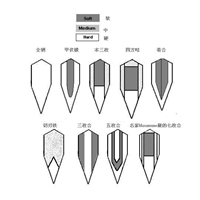

判斷一種材料的性能需要全面地看它的各項數(shù)據(jù):強度(抗拉強度),可以理解為劍抵抗外力形變的能力,,數(shù)值越高,材料越不容易變形,;塑性(伸長率),,可以理解為劍在折斷前,可承受的最大形變度,,同時也影響對其進行冷加工的可行性,;硬度,可以理解為劍切割其他物體的能力,,硬度最高的天然物為金剛石,。對于長劍之類的刃器來說,三種性能均不可偏廢,。

一把好劍,,其劍刃材料需要較高的硬度和強度,使其可以切割其他物體而自身不損,,而其他部位則需要較好的塑性和強度,,在其受到外力沖擊時不至于折斷,。在古代,鋼鐵刀劍通常用“表面滲碳”“局部淬火”“包鋼”,、“嵌鋼”等方法達到上述目的。

羅馬劍的軟硬鋼鐵組合

日本刀的軟硬鋼鐵組合

含錫量的秘密

與鋼鐵不同,,青銅作為銅錫合金,,主要影響其性能的是含錫量。

隨著含錫量的增加,,抗拉強度在18%含錫量時達到頂峰,,之后迅速下降。伸長率(塑性性能)在超過3%含錫量后就不斷下降,,超過22%含錫量后,,趨近于0%,,,而硬度則繼續(xù)隨著含錫量增加而上升,。含錫量超過20%后,青銅不僅塑性極低,,基本上完全無法形變,,其強度也急劇降低,工業(yè)上已無實用價值,。

青銅性能與含錫量的關(guān)系

對于含錫量較低的青銅,,塑性(伸長率)的數(shù)值較高,,可以通過冷鍛來提升性能。冷鍛是古代文明常用的青銅再加工工藝,,對于青銅和鋼鐵都有很好的效果,,主要提升其強度和硬度,降低塑性,。比如,,將含錫9%的青銅冷鍛至原本厚度的1/2,其強度將從約300mpa提升至約500mpa,,硬度將從約90HB提升至約150Hb,,而塑性(伸長率)會從50%降低到20%,其綜合性能甚至在低碳鋼之上,。這也是為什么古希臘和羅馬在早早使用鋼鐵武器的同時還不放棄銅合金防具的原因:一來鋼鐵片防具的熱處理工藝還沒有成熟---這要等到中世紀末期,;二來鍛造銅合金防具的性能并不輸鍛造鋼鐵防具多少,同時還有成型容易的優(yōu)點,。

而對于高錫青銅,,情況正好相反,其較高的硬度和極低的塑性,,直接造成冷鍛的不可行,。高錫青銅要制成武器,需要進一步的熱處理:如淬火,、退火,。要注意的是,對鋼鐵進行淬火,,會大幅提升鋼鐵的硬度,,但是與鋼鐵的淬火相反,對青銅進行淬火可以改善青銅的塑性,,但是會大幅降低青銅的硬度——類似于降低了含錫量,。而對青銅退火則和對鋼鐵退火的效果一樣:改善青銅的塑性,降低青銅的硬度,。中國科學院自然科學史研究所的何堂坤曾對66件西周-戰(zhàn)國時期的刃器進行檢測,,其中的2件曾經(jīng)過淬火處理,國外的古希臘,、古意大利文明也均有對高錫青銅進行淬火的記錄,。

但是秦劍的制作則與前述的都不同,其以20%左右的含錫量,,測得的硬度為200HB以上,,說明其并未經(jīng)過淬火、退火等熱處理來對塑性進行改善——當然,,也不可能采用冷鍛的工藝,。實際上,,秦劍就是中國古代最簡單,也是最常見的青銅鑄劍法:一步成型,,既沒有經(jīng)過熱處理,,也沒有經(jīng)過冷鍛,鑄成之后經(jīng)過磨礪,,就大功告成,。這么一來,秦劍的性能就非常不幸了,。

實戰(zhàn)兵器?

就綜合性能來說,,純鑄造青銅劍含錫量在10-15%左右,,冷鍛造青銅劍含錫量在5-10%是一個比較好的平衡區(qū)域。錫低了,,劍的硬度和強度不夠,;錫高了,塑性不足,,強度也會迅速下降,。

對秦劍的成分檢測表明,秦劍的含錫量波動較大,,最低的為18.02%,,最高為31%,一般在21%-22%左右,,越接近表面,,由于其逆偏析的缺陷,含錫量越高,。對0421號劍的測試其硬度為22-24HRC——約為200HB——與不淬火的中碳鋼水平相近,。另外一把秦劍的實測數(shù)據(jù)為:表層最外層321Hv,表層靠近中心254Hv,,靠近劍身220Hv,,劍身185Hv。

對照上面的圖,,我們可以發(fā)現(xiàn):秦劍含錫最高處硬度近370HB,,抗拉強度則降為120mpa 塑性(伸長率)0%。其他區(qū)域平均硬度為200HB左右,,抗拉強度為300mpa以下,,塑性(伸長率)低于1%。從整體來看,,秦劍的硬度不錯,,但是強度較低,,甚至還不如低碳鋼,只和10%含錫量的鑄造青銅持平,;至于塑性(伸長率),,更是慘不忍睹的可以忽略,要知道,,一般的鋼材,,其塑性(伸長率)均為20%以上,即便是10%含錫量的青銅,,塑性(伸長率)也有10%,。

由此可見,秦劍實在是不折不扣的硬脆材料,,其各項性能數(shù)值與常見玻璃,、陶瓷的數(shù)值十分接近。不用說與鋼鐵進行比較,,甚至與同期,,甚至比它早一千年的青銅兵器比起來,性能也算是落后的,。這樣的兵器,,即使上了戰(zhàn)場,恐怕也需要小心翼翼的保護,。一旦與其他兵器交擊碰撞,,可能對手的武器只會多一道豁口,而秦劍就會斷成兩節(jié)……難道這就是是青銅劍工藝的頂峰嗎,?

一把公元前1700-1600年的北歐青銅斧

我們以上面這把斧子為例,,含錫量為8.8%,刃部經(jīng)過了良好的冷鍛,,最高硬度達到250HV(約為238HB),,抗拉強度則可能達到700mpa。而脊部則保持了280mpa的抗拉強度和10%以上的伸長率,,可說是剛?cè)岵?,足以說明冷鍛法對青銅的性能提升有多大,可與單純依靠鑄造的秦劍比較一下:除了刃部硬度相近,,刃部強度是秦劍的兩倍,,脊部塑性更是秦劍的10倍以上!

即便用著名的越王勾踐劍來做比較,,秦劍也沒有絲毫優(yōu)勢,。由于同樣的逆偏析效應,勾踐劍的含錫量由內(nèi)而外大約為15%-20%,,其硬度大約是100-200HB,,強度約為350mpa,,塑性最高達到4%。除了硬度比秦劍稍低外,,其余兩項性能均能壓秦劍一頭,。

長度是把雙刃劍

俗話說,一寸長一寸強,,但從另一方面來說,,兵器的長度必然要適應軍隊的具體作戰(zhàn)方式,并非是越長越好,。古希臘軍隊在其方陣戰(zhàn)術(shù)成熟之前使用近1米的長劍,,但之后為了適應方陣中擁擠的作戰(zhàn)環(huán)境,采用了較短的Xiphos和kopis,。古羅馬軍團為了與其標志性的Scutum大盾配合,,共和國末期至帝國前期的軍團步兵劍反而有一定的縮短趨勢。

在方陣的對抗中,,隊列的密集和整齊是制勝的關(guān)鍵

再觀秦劍,劍做的長,,是不是就代表了其工藝的高超呢,?確實,秦劍如果和春秋戰(zhàn)國時期的其他青銅劍做比較,,其80厘米以上的長度可以鶴立雞群,。較長的劍身,使握持秦劍的士兵可能早一步擊中對手,。但青銅劍的長度普遍不長,,實際上有其客觀原因。通過對出土戰(zhàn)國青銅劍進行成分檢測,,顯示這個時期的青銅劍含錫量一般要比之前的商周時期更高,。對于鑄造青銅劍來說,固然增加了武器的硬度,,但是其脆性也大大增加了,。此時士兵們有的已經(jīng)裝備了皮質(zhì)的甲胄,更有甚者,,鋼鐵鎧甲也已經(jīng)開始投入使用,。戰(zhàn)國策中就有言“夫吳干之劍,肉試則斷牛馬,,金試則截盤繭,;薄之柱上而擊之,則折為三,,質(zhì)之石上而擊之,,則碎為百,。”可見當時的青銅劍在直接對抗硬物的時候往往會“折為三、碎為百”,。在2007年的央視尋寶節(jié)目中,,就出過意外,在禮儀小姐移手之際,,青銅古鏡從盒內(nèi)摔落到地面上,,碎裂成很多片。要知道,,銅鏡的含錫量一般也在20%-30%左右,,與秦劍相仿……

秦劍身為已知最長的戰(zhàn)國青銅劍,含錫量也是數(shù)一數(shù)二的高,,雖然在殺傷距離上有優(yōu)勢,,但作為長劍,其在戰(zhàn)斗中也比短劍更容易折斷——更不用說秦劍的脊厚只有0.8cm,,再加上其拙劣的金屬性能,,可以說秦劍比起勾踐劍之類的短劍來,只會更容易損壞,。以秦劍的性能,,不用說穿透敵人的護甲,一旦擊中硬物,,首先就要擔心自己的折斷問題,。

綜上所述,秦劍作為一種長薄易折,、硬脆易斷的兵器,,在兩千年前的戰(zhàn)場上叱詫風云的機會,是非常渺茫的,。

鍍鉻技術(shù)領(lǐng)先世界2000多年,?

據(jù)稱,秦劍的表面有一層10微米厚的鉻鹽化合物,。這一發(fā)現(xiàn)立刻轟動了世界,,因為這種“鉻鹽氧化”處理方法,是近代才出現(xiàn)的先進工藝,,德國在1937年,,美國在1950先后發(fā)明,并申請了專利,。

其實,,鍍鉻技術(shù)并非是秦劍獨有,目前為止,除了秦劍秦鏃,,至少在6件物品上出現(xiàn)過類似的含鉻物質(zhì),,從西周早期到漢代跨度達1000年左右。但是何堂坤并不認為鉻是有意滲入,,在《幾件表面含鉻青銅器的分析》中,,何先生提出以下五點理由:

一、事例較少,,古代含鉻的青銅器試樣不到10件,;二、表面含鉻量較低,,10個分析點鉻的平均含量為1.056%,,而從試樣表面平均成分看,鉻含量低于錫,、銅,、硅、鉛,、鐵,、鋁、硫,;三,、假若為有意滲入,其目的很不好理解,,不論是裝飾用還是防腐,均無實際依據(jù),;四,、表面含鉻量波動稍大,不均勻的含鉻量會使表面出現(xiàn)花斑,;五,、沒有有關(guān)記載文字,傳統(tǒng)工藝中也無類似操作,。結(jié)論如下:“6件試樣并未進行過人工鉻化處理,,表面上的鉻是在使用、埋藏過程中偶然滲入的”,,并指出秦俑坑的情況類似,。《中國古代軍事工程技術(shù)史》也指出,,銅兵器表層中鉻的含量,,并不高于其中鐵、鋁、硅等雜質(zhì)的含量,,人們一般都把后者視作土壤腐蝕的結(jié)果,,故此,不能完全排除土壤腐蝕導致銅兵器表層含微量鉻的可能性,。

秦劍極有可能只是陪葬的冥器

面對網(wǎng)上炒得沸沸揚揚的秦劍“削鐵如泥”“記憶合金”等傳言,,學界早已有人指出其無憑無據(jù),并非事實,。劉占成先生參加兵馬俑坑考古發(fā)掘工作數(shù)十年,,親眼目睹了秦劍的出土,親手捧過秦劍實物,,他一針見血地指出:“……從性能上講秦劍是脆而易斷,。俑坑中出土較多劍身殘斷后的斷節(jié),恰好反映了秦劍很脆的特性……”并進一步推測秦劍的主要作用為佩戴顯示身份地位,、指揮,、守護、賞罰,。

復合劍劍身斷面,,通過兩次澆鑄,在芯部和刃部得到完全不同的組織

但從筆者看來,,秦劍的主要作用即為陪葬,。作為冥器,其性能自然不需要有多高的要求,??v觀中國戰(zhàn)國時代青銅劍,有長度較短的,,有含錫量較為適宜的,,有些還經(jīng)過了淬火處理,甚至還出現(xiàn)了復合劍工藝,,不論是哪種劍,,其性能都遠在秦劍之上。秦軍也沒必要花費大量的時間精力制作這些幾乎不能上戰(zhàn)場的玩具,。作為佩戴,、賞罰,秦劍本身裝飾并不豪華,,工藝也不復雜,,并沒有什么較高的價值;作為指揮,、守護,,則大可以用普通實用的青銅劍,。

從刃口上看,兵馬俑中出土的秦劍在之前也從未使用過,,故此,,秦劍的廬山真面目極有可能便是陪葬的冥器,陪伴皇帝長眠地下才是它們最大的作用,。

蘭臺

鳳凰歷史特約記錄員

鳳凰歷史 官方微信

微信掃描二維碼

每天看精彩歷史

所有評論僅代表網(wǎng)友意見,,鳳凰網(wǎng)保持中立