第17期

2011.04.30

雖然是同時(shí)期的改革,,但洋務(wù)運(yùn)動(dòng)和明治維新在開(kāi)始時(shí)所具有的基礎(chǔ)就大為不同,。雙方在起跑線上就拉開(kāi)了差距。

|

日本有地方分權(quán)自治 中國(guó)高度中央集權(quán) |

日本是在中央集權(quán)下,,相對(duì)的地方上存在一定的分權(quán),。其地方分權(quán)較多的特點(diǎn)與同為中央集權(quán)體制的中國(guó)存在著很大的不同,即與中國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)絕對(duì)的中央集權(quán)相比,,日本具有西方國(guó)家分權(quán)制度的某些特點(diǎn),。故唐德剛先生在《晚清七十年》中寫道:“說(shuō)者以日本明治維新前之社會(huì)結(jié)構(gòu),實(shí)與西歐封建末期之社會(huì)結(jié)構(gòu),,極為相似,;而此一相同之結(jié)構(gòu)則為歐洲“產(chǎn)業(yè)革命”之溫床也。日本既有此溫床,,蓄勢(shì)待發(fā),,因此一經(jīng)與西歐接觸,符節(jié)相合,,一個(gè)東方產(chǎn)業(yè)革命乃應(yīng)運(yùn)而生矣,。此一“歐羅巴社會(huì)結(jié)構(gòu)”說(shuō),頗能道其契機(jī),?!?/p> |

16世紀(jì)起,西方的自然科學(xué)和技術(shù),,主要是荷蘭人傳到日本。因主要是通過(guò)荷蘭語(yǔ)進(jìn)行研究的,。日本人就把這種學(xué)問(wèn)稱為“蘭學(xué)”,。從1633到1639年,幕府連續(xù)五次發(fā)布“鎖國(guó)令”,,限制日本與外國(guó)的一切往來(lái),,只剩下長(zhǎng)崎這一個(gè)地方與中國(guó)及荷蘭維持著微弱的聯(lián)系。但是蘭學(xué)的傳播,,已經(jīng)使日本人開(kāi)始意識(shí)到漢學(xué)的不足之處,,也開(kāi)始認(rèn)識(shí)到西方科學(xué)文化的先進(jìn)之處到了1720年,第八代將軍德川吉宗終于解除了“不準(zhǔn)許輸入荷蘭書(shū)籍”的禁令,。于是在日本的知識(shí)階層中,,又重新出現(xiàn)了“蘭學(xué)熱”。蘭學(xué)主要在醫(yī)學(xué),、天文學(xué),、物理學(xué)等領(lǐng)域中發(fā)展起來(lái),日本人通過(guò)荷蘭語(yǔ),,也了解到了西方近代的地理,、博物,、化學(xué)等自然科學(xué)知識(shí)。同時(shí),,維新前的日本本身教育發(fā)達(dá),。江戶末期在男子中有40%-50%的人識(shí)字,在婦女中有15%的人識(shí)字,。識(shí)字率在當(dāng)時(shí)世界上處于第一位,。

在鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)被英國(guó)用大炮打破國(guó)門之前,清朝人對(duì)國(guó)門外的世界接近一無(wú)所知,。就連號(hào)稱第一個(gè)“開(kāi)眼看世界”的中國(guó)人林則徐,,實(shí)際上也對(duì)外知之甚少。直到戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)戰(zhàn)前,,他還認(rèn)為英國(guó)兵到了陸上就會(huì)“一仆不能復(fù)起”,。而他更是堅(jiān)信英國(guó)必須購(gòu)買中國(guó)的茶葉和大黃?!巴庖娜舨坏么?,即無(wú)以為命”,統(tǒng)統(tǒng)便秘而死,。對(duì)于世界的一無(wú)所知可見(jiàn)一斑,。林則徐尚且如此,當(dāng)時(shí)普通清朝臣民可想而知,。就算被英國(guó)的大炮打開(kāi)了國(guó)門,,清朝臣民對(duì)于世界也毫無(wú)興趣。鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后22年的1862年,,日本幕府派出商船“千歲丸”,,前往上海進(jìn)行貿(mào)易,年僅23歲的高杉晉作(不久后創(chuàng)建了著名的“奇兵隊(duì)”)隨船前往以開(kāi)眼界,。在上海,,他發(fā)現(xiàn),日本幾乎家喻戶曉的暢銷書(shū),、魏源的《海國(guó)圖志》,,居然杳無(wú)蹤跡,甚至乏人知曉,,這令他深感震撼,。從這里,我們也可以看出清日兩國(guó)對(duì)于了解和接受世界的態(tài)度實(shí)有天淵之別,。

明治維新是實(shí)力強(qiáng)大的多數(shù)人推動(dòng)的革命,,自然過(guò)程相對(duì)順利;而洋務(wù)運(yùn)動(dòng)只是少數(shù)遠(yuǎn)見(jiàn)之士的奮力掙扎,,無(wú)法撼動(dòng)頑固的大多數(shù),。

|

推翻幕府是上下聯(lián)手多數(shù)人革少數(shù)人的命 |

日本的變法主體較為龐大,,手腕比較高明。日本明治維新時(shí),,幕府的勢(shì)力十分脆弱,,陷入極端孤立的境地。維新勢(shì)力以中下級(jí)武士為核心(德川幕府時(shí)期,,日本武士及其家屬約占總?cè)丝诘?℅-10℅,,在武士實(shí)力雄厚的薩摩藩,甚至占該藩人口的25℅),,抬出天皇為旗幟,,與反幕府的強(qiáng)藩相結(jié)合,既有基地又有軍隊(duì),,廣大農(nóng)民和市民也積參加和支持反幕武裝,。它聯(lián)合了資產(chǎn)階級(jí)、封建藩主,、農(nóng)民等階級(jí),,形成了一股強(qiáng)大的力量去迅猛的速度推翻幕府的統(tǒng)治,把大權(quán)收歸天皇,,進(jìn)行改革,。證明明治維新群眾基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)對(duì)是在確定日本的政治體制時(shí)的一次論戰(zhàn),有六十四次上書(shū)請(qǐng)?jiān)?,而其中大多?shù)是下層的武士和平民百姓,!因此,組成了強(qiáng)大的維新陣營(yíng),,一舉推了幕府舊政權(quán),。 |

日本明治維新的改革主體是日本的中下級(jí)武士。為謀生路,,許多武士從事副業(yè)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)商業(yè),其中一部分直接與資產(chǎn)階級(jí)結(jié)成“特殊聯(lián)盟”進(jìn)行具有資產(chǎn)階級(jí)性質(zhì)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),。因此日本中下級(jí)武士實(shí)際上充當(dāng)了日本資產(chǎn)階級(jí)的代理人,。這個(gè)聯(lián)盟的武士精英們對(duì)導(dǎo)致日本落后的舊體制進(jìn)行了深入的思考和理智的批判,并利用已有的地位和權(quán)力,,全力推動(dòng)這種變革,。明治維新主要領(lǐng)導(dǎo)人大多數(shù)參與了之前的幕政和藩政改革,積累了豐富的政治經(jīng)驗(yàn),。在這些“官員型”精英的領(lǐng)導(dǎo)下,,整個(gè)維新過(guò)程沿著“控制中心———奪取政權(quán)———改變政體———發(fā)展經(jīng)濟(jì)———全面改化”的路徑循序漸進(jìn),每一階段完成一個(gè)最主要任務(wù),,腳踏實(shí)地又堅(jiān)定執(zhí)著,,充分表現(xiàn)了維新領(lǐng)導(dǎo)人物的政治謀略和行政才干,。假設(shè)沒(méi)有這樣一個(gè)具有遠(yuǎn)大目光、杰出才干以及崇高威望的精英領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán),,明治維新以及日本近代化的結(jié)果都是難以想象的,。

洋務(wù)運(yùn)動(dòng)是少數(shù)先進(jìn)的“洋務(wù)派”發(fā)起的自救運(yùn)動(dòng)。在閉關(guān)鎖國(guó)了千年的中國(guó),,還有更多的未開(kāi)明的士大夫,、官僚主義強(qiáng)烈的反對(duì)這種“崇洋媚外”的做法。洋務(wù)派和頑固派曾圍繞要不要興辦“洋務(wù)”,發(fā)生過(guò)激烈的論爭(zhēng),。頑固派“痛詆”洋務(wù)派提倡西學(xué)是“捐棄禮義廉恥的大本大原”使用“用夷變夏”的“洪水猛獸”,。使得洋務(wù)派“三十年來(lái)日在謠瘃之中”。在奕設(shè)立天文算學(xué)館時(shí)就遭到了頑固派強(qiáng)烈的反對(duì),。大學(xué)士倭仁上書(shū):“夷人稱兵犯順,,震驚宗社,焚毀圓明園,,殘骸眾臣民,。是大清兩百多年來(lái)未有的奇恥大辱。朝廷飲恨議和,,當(dāng)不忘雪恥復(fù)仇,,豈能師事夷人?!辈桓蚀髾?quán)旁落和繼續(xù)沉淪落后的中央政府和大部分依舊沉睡在“天朝上國(guó)夢(mèng)”的士人形成了強(qiáng)大的政治合力,,使洋務(wù)運(yùn)動(dòng)對(duì)原有社會(huì)的任何改動(dòng)都阻力強(qiáng)大。

毫無(wú)疑問(wèn),,在利用國(guó)家力量發(fā)展西洋實(shí)業(yè)的時(shí)候,,明治政府和清政府都遇到了錢從哪來(lái)的問(wèn)題。兩者的解決路徑也是如出一轍——壓榨農(nóng)民,。但為什么明治政府就能從農(nóng)民那榨出更多的錢來(lái),?

|

明治政府為維新加稅引發(fā)大量農(nóng)民起義 |

1873 年,,政府正式發(fā)布“地稅改革條例”,,其內(nèi)容主要為:“(1)把課稅的基準(zhǔn)從原來(lái)按不穩(wěn)定的收貨量改為按一定的地價(jià);(2)將實(shí)物繳納改為貨幣繳納,,稅率定為地價(jià)的 3%,;(3)規(guī)定土地所有者為納稅人?!钡钦谡魇盏囟惖臉?biāo)準(zhǔn)上確定了總體上不低于舊年貢的政策,,因此在核定地價(jià)時(shí)“極力提高”,給地方民眾帶來(lái)了沉重負(fù)擔(dān),民眾的斗爭(zhēng)此起彼伏,。據(jù)資料統(tǒng)計(jì),,明治元年到明治十年,即 1868 年到 1877 年的農(nóng)民騷擾,,竟達(dá) 500 件之多,。其中反對(duì)地稅改革的代表性一揆有真壁暴動(dòng)、伊勢(shì)暴動(dòng),,而山重縣的農(nóng)民一揆是對(duì)政府沖擊最大的一次,。頻繁發(fā)生的農(nóng)民一揆反映了民眾反對(duì)國(guó)家的重稅和重課,具有反抗明治初期國(guó)家對(duì)民眾掠奪的性質(zhì),。 |

在混亂的財(cái)政和財(cái)政管理之下,,康熙皇帝當(dāng)年定下的“永不加賦”的莊嚴(yán)承諾,雖然是清政權(quán)的立國(guó)之基,,卻也成了過(guò)期作廢的舊船票,,無(wú)法登上“上下交征利”的新客船。當(dāng)然,,康熙的承諾既然如此莊嚴(yán)后世領(lǐng)導(dǎo)就必須在表面上予以維持:“賦”是不會(huì)加的,,增加的只是“附加費(fèi)”。根基于田賦之上的“附加費(fèi)”,,遍及全國(guó),,名目繁多,令農(nóng)民們不堪負(fù)擔(dān),。各地雖然變相加征田賦,,卻都刻意回避“田賦”二字,以便維持康熙皇帝的莊嚴(yán)承諾,。一時(shí),, “畝捐”、“抵征”,、“漕糧加價(jià)”,、“規(guī)復(fù)錢糧”等新名詞層出不窮。而且,,越是魚(yú)米之鄉(xiāng),,負(fù)擔(dān)越重。田賦之外,,各級(jí)政府還在民眾日常必需的食鹽上大做文章,“鹽都吃不起了”,,成為民生艱難的最生動(dòng)寫照,,由此推動(dòng)了整體物價(jià)的飆升。

1878 年至1880年,,明治政府實(shí)現(xiàn)了日本近代地方制度上的三新法體制,。明治政府通過(guò)對(duì)原來(lái)無(wú)秩序的府縣財(cái)政的組織化和制度化,,即征收權(quán)的強(qiáng)化、稅源的確保和費(fèi)目的法定,,實(shí)現(xiàn)了地方財(cái)政制度的初步近代化,。初步在底層社會(huì)實(shí)施有限自治,推動(dòng)了日本地方制度向近代化發(fā)展的同時(shí),,也加強(qiáng)了國(guó)家的官僚統(tǒng)治,。日本民間因此比清朝底層能承受更重的稅負(fù)去從事變法維新的公共事業(yè)。正如學(xué)者指出“薄賦輕徭是專制主義的一個(gè)特征,,因?yàn)橐粋€(gè)不是民選的政府不敢收太高的稅,,否則人民會(huì)造反的。而一個(gè)共和政府反而可能征得很高的稅,。所以當(dāng)時(shí)英國(guó)和法國(guó)發(fā)展的一個(gè)重要區(qū)別就是,,英國(guó)政府平均稅率比法國(guó)要高得多。但英國(guó)的稅法很公平,。在法國(guó)有很多人是可以不繳稅的,,比如貴族等。正因?yàn)槎惙ú还?,所以法?guó)的平均稅率比英國(guó)低很多,,它沒(méi)有能力搞大規(guī)模的公共事業(yè)?!?

洋務(wù)運(yùn)動(dòng)和明治維新走向了兩個(gè)方向,。明治維新隨著近代化國(guó)家建設(shè)的推進(jìn),一個(gè)高效集權(quán)的中央政府建立了起來(lái),。而為了維護(hù)舊格局產(chǎn)生的洋務(wù)運(yùn)動(dòng),,卻導(dǎo)致了地方實(shí)力派坐大,埋下后來(lái)中國(guó)軍閥割據(jù)局面的禍根,。

|

明治維新造近代國(guó)民國(guó)家 政權(quán)集權(quán)高效 |

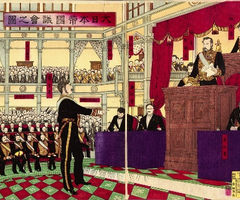

當(dāng)時(shí)新日本統(tǒng)一的唯一道路,,即廢除立于封建制度上的藩及藩知事,改為朝廷直轄的郡縣制度,。維新政權(quán)分階段解除了原藩國(guó)領(lǐng)主占有土地和統(tǒng)治領(lǐng)民的權(quán)力,。隨后又通過(guò)逐步改組政府,將大量舊貴族從中央政權(quán)中排擠出去,。從“王政復(fù)古”,、“戊辰戰(zhàn)爭(zhēng)”、“奉還版籍”到“廢藩置縣”,,維新派以武力作保證,,運(yùn)用巧妙的政治手腕,僅僅用了三年半的時(shí)間,就使政權(quán)性質(zhì)有了實(shí)質(zhì)性改變,,將國(guó)家權(quán)力收歸中央,,。明治維新將日本從一個(gè)封建國(guó)家改變?yōu)橐粋€(gè)現(xiàn)代意義的民族國(guó)家,,它既保留天皇,,卻又開(kāi)議會(huì),行憲法,。建立起新的法理型政治權(quán)威,。在四民平等中建立起近代化國(guó)民國(guó)家。在此基礎(chǔ)上,,明治十八年的官制大改革,,日本現(xiàn)代官僚體制逐漸形成。擁有近代國(guó)家機(jī)器集權(quán)而高效的特點(diǎn),。 |

隨著鎮(zhèn)壓太平天國(guó),,中央的軍權(quán)與財(cái)權(quán)都逐步地下放到地方。在洋務(wù)運(yùn)動(dòng)中,,由軍事發(fā)家的地方大員憑借雄厚的軍事力量為資本--這些軍事力量用以支撐清廷的統(tǒng)治--從中央不斷分得財(cái)權(quán),,壯大自身的力量。以李鴻章為首的地方實(shí)力派掌握了絕大部分的洋務(wù)企業(yè),,增強(qiáng)了與中央進(jìn)行對(duì)話的資本,。但地方實(shí)力派的狹隘和自私并沒(méi)有隨著地位的不斷升高而弱化,他們“主要關(guān)心的是使他的區(qū)域力量基礎(chǔ)比任何潛在敵手都要?jiǎng)龠^(guò)一籌,,保持足夠強(qiáng)大的力量以與虛弱的中央政府分庭抗禮,,同時(shí)又為充當(dāng)這個(gè)政府最尊貴的大臣而竊喜?!?,這就造成了地方的獨(dú)立自保,除非涉及到自己的切身利益,,否則他們是可以完全不聞不問(wèn)的,。地方獨(dú)立自保的狀態(tài)使中國(guó)被明顯地分割為以某個(gè)地方大員為首的勢(shì)力范圍,擁有單獨(dú)財(cái)政收入和由自己掌控的軍事力量,,幾乎可以不用理會(huì)中央政府,,特別是政府的號(hào)令侵蝕了地方利益的時(shí)候。雖然當(dāng)時(shí)李鴻章,、張之洞等地方大員掌握著實(shí)權(quán),,但由于他們篤信綱常名教,所以對(duì)清朝并沒(méi)有十分跋扈的表示,。但后來(lái),,隨著中央政府勢(shì)力的絕對(duì)弱化及帝制時(shí)代忠君思想的喪失,,地方漸飛揚(yáng)跋扈,不受中央節(jié)制,,終發(fā)展成為軍閥割據(jù)的局面。

一個(gè)時(shí)代的革命,,種種破壞和建設(shè)的完成,,一定不能超出那一個(gè)民族的社會(huì)生活之外。從這個(gè)角度上說(shuō),,洋務(wù)運(yùn)動(dòng)和明治維新各自的命運(yùn)早在發(fā)起前就已注定,。而一場(chǎng)成功的近代化改革,背后必然是整個(gè)社會(huì)的近代化,。因?yàn)榭恳粋€(gè)中世紀(jì)的底層社會(huì),,想撐起近代化甚至現(xiàn)代化的上層,是不可能的,。

鳳凰網(wǎng) 歷史頻道 出品 歡迎收藏

編輯:高飏

所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),,鳳凰網(wǎng)保持中立