2015.06.18 總第025期 作者:蘭臺(tái)

在前幾期《重讀抗戰(zhàn)》中,我們指出了蔣介石在抗戰(zhàn)初期的一些誤判,。但不能不指出的是,,這些誤判與其說(shuō)是能力和態(tài)度問(wèn)題,不如說(shuō)是在前所未有的局面上,,所有既有的經(jīng)驗(yàn)全都失效的結(jié)果,。而這種失效也帶來(lái)了另一種手足無(wú)措,就是今天我們要探討的問(wèn)題,,抗戰(zhàn)初期蔣介石究竟想戰(zhàn)還是想和,?在戰(zhàn)和兩極間搖擺的態(tài)度背后,給出的是我們都很少想到的問(wèn)題,。 [詳細(xì)]

假如我們不知道答案,,一如78年前的中國(guó)人,面對(duì)著前所未有的難題和未卜的命運(yùn),。

“八年抗戰(zhàn)開始了”這句可笑的臺(tái)詞卻是很多人實(shí)際的立場(chǎng)。

假如我們不知道答案

有這么一個(gè)笑話,,一直在網(wǎng)上流傳,。

某抗日神劇的臺(tái)詞:“同志們,八年抗戰(zhàn)開始了”,。

觀者無(wú)不大笑,,并表示臺(tái)詞作者智商堪憂:1937年剛開打就知道是八年抗戰(zhàn),主角是未卜先知嗎,?

但,也有太多人,,在回顧這段歷史的時(shí)候,,恰恰抱著同樣的心態(tài),。

作為現(xiàn)代人,我們知道所有答案,,我們知道抗戰(zhàn)八年我們最終勝利,,我們知道這是歷史上第一次整個(gè)中華民族全民族起來(lái)反抗外國(guó)入侵者,我們知道日本發(fā)動(dòng)了太平洋戰(zhàn)爭(zhēng),,最終吃了美國(guó)的原子彈,,我們知道蘇聯(lián)最終也會(huì)對(duì)日宣戰(zhàn)。我們知道日軍沒(méi)有攻下大西南,,我們知道……

因此,,在回顧這段歷史,尤其是離最終答案越遠(yuǎn)的時(shí)候,,我們?cè)讲荒芾斫膺@些最終起來(lái)反抗的先輩們?cè)诖酥盀楹稳绱酥?jǐn)慎,、戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢甚至顯得有些懦弱。

但,,假如我們不知道答案,,一如78年前的中國(guó)人,面對(duì)著前所未有的難題和未卜的命運(yùn),。九國(guó)公約對(duì)日本沒(méi)有約束力了,,美英對(duì)日本一再綏靖,蘇聯(lián)看上去巴不得日本早點(diǎn)和中國(guó)打起來(lái),,在可以預(yù)期的時(shí)間里似乎也沒(méi)有哪個(gè)世界大國(guó)愿意主持公道,,懲罰日本。軍隊(duì)的戰(zhàn)斗力似乎也沒(méi)有在短時(shí)間內(nèi)能趕上日本的趨勢(shì)……在這種情況下,,該如何選擇,?

當(dāng)我們放開知道答案的旁觀者的視角,以一個(gè)同樣坐在考場(chǎng)中的答卷者的視角去看的話,,很多東西都不一樣起來(lái),。

比如,我們都知道,,七七事變是中國(guó)全面抗戰(zhàn)的起點(diǎn),。但1937年7月8日的中國(guó)人聽到盧溝橋畔的槍聲后,能反應(yīng)過(guò)來(lái)這次事件具有如此重大意義的,,并不多,。

他依然相信,與之前一系列的華北地區(qū)沖突一樣,。日本此次挑釁的目的在華北,,而不在整個(gè)中國(guó),增兵僅為逼迫中方屈服而已。

七七事變?cè)臼菐啄陜?nèi)一再出現(xiàn)的華北問(wèn)題摩擦。

盧溝橋事變?nèi)绾瓮黄瞥R?guī)

1937年7月7日,,盧溝橋事變爆發(fā),,蔣介石于次日得到確切報(bào)告。但對(duì)于蔣介石來(lái)說(shuō),,這并不是一個(gè)令他感到驚奇的事件,。自從1933年長(zhǎng)城以來(lái),日本人在華北制造的大小矛盾沖突實(shí)在太頻繁,,長(zhǎng)城抗戰(zhàn),、塘沽協(xié)定、秦土協(xié)定,、何梅協(xié)定……日本人在華北挑事,,推動(dòng)華北獨(dú)立運(yùn)動(dòng),試圖將華北分裂出去已經(jīng)是擺在桌面上事,。而每次經(jīng)歷沖突,、對(duì)峙、妥協(xié)之后,,雙方總能締結(jié)一份協(xié)定,,在這樣的協(xié)定中,日本總能依靠實(shí)力前進(jìn)一步,,但中國(guó)也總能守住大部分可以保護(hù)的主權(quán),。因此,在經(jīng)歷過(guò)過(guò)去4年間平津地區(qū)發(fā)生過(guò)的太多大大小小類似的沖突后,,蔣介石已多少有些見怪不怪了,,也沒(méi)感到特別緊張。對(duì)日本此次侵略行動(dòng)的準(zhǔn)確判斷,,成為蔣介石決定和戰(zhàn)的關(guān)鍵,。對(duì)此他在當(dāng)天的日記中推測(cè):“彼將乘我準(zhǔn)備未完時(shí),逼我屈服乎,?抑將與宋哲元之為難乎,?迫使華北獨(dú)立乎?決心應(yīng)戰(zhàn),,此其時(shí)乎,?此時(shí)倭寇無(wú)與我開戰(zhàn)之利。”在蔣看來(lái),,此一事變毫無(wú)疑問(wèn)和以前的一系列沖突一樣,,是日本人為推動(dòng)華北獨(dú)立刻意制造的,。而它可能的最為嚴(yán)重的后果,,就是日本可能乘機(jī)割占華北,或以武力促成華北特殊國(guó)的建立,。

蔣介石這么推測(cè)并非沒(méi)有道理,,日本這時(shí)駐扎在華北的軍隊(duì),僅為混成第四旅團(tuán)6000人,,且事變發(fā)生前,,日本關(guān)東軍和本土陸軍也都沒(méi)有什么異動(dòng)。相比之下駐守冀察平津地區(qū)的宋哲元第二十九軍,,連同地方保安部隊(duì),,總兵力約10萬(wàn)。勢(shì)力相差懸殊,,日軍在這種實(shí)力差距下挑事實(shí)在不是明智的,。這正是蔣介石估計(jì)日本當(dāng)不至有計(jì)劃借機(jī)對(duì)華開戰(zhàn)的一個(gè)重要原因。

相反,,蔣介石倒是一直對(duì)何梅協(xié)定中央軍和中央勢(shì)力被迫退出平津耿耿于懷,。因此蔣介石也正想利用這一機(jī)會(huì)使中央軍重回河北地區(qū)。蔣介石此時(shí)考慮問(wèn)題的重點(diǎn),,并不在和戰(zhàn),,而在乘此機(jī)會(huì)能使中國(guó)在新的一次“華北事變”中重新立于更主動(dòng)的地位。既是為表明中國(guó)政府的強(qiáng)硬態(tài)度,,也是為中央軍重回河北制造理由,,事變發(fā)生后,蔣介石幾乎馬上就下令孫連仲,、龐炳勛,、高桂滋及中央軍李仙洲的第21、關(guān)麟征的第25等6個(gè)師的部隊(duì)動(dòng)員并北上,。

7月10,、11兩日,蔣介石得到情報(bào):日本關(guān)東軍態(tài)度強(qiáng)硬,,并已增兵關(guān)內(nèi),;日本天皇也從外地趕回東京,日本內(nèi)閣也有了增兵華北的計(jì)劃,。

對(duì)此,,蔣不予置信。他依然相信,與之前一系列的華北地區(qū)沖突一樣,。日本此次挑釁的目的在華北,,而不在整個(gè)中國(guó),增兵僅為逼迫中方屈服而已,。因此,,蔣介石依舊堅(jiān)持強(qiáng)硬態(tài)度,非進(jìn)兵河北不可,。

7月16日,,蔣介石召集專門會(huì)議,討論發(fā)表宣言的問(wèn)題,。對(duì)此宣言可能的利弊影響,,蔣的估計(jì)是:倭寇一貫使用不戰(zhàn)而屈之伎倆,觀盧案發(fā)動(dòng)已10日彼仍徘徊威脅,,未敢正式開戰(zhàn),,可知其無(wú)意激戰(zhàn)。且即使倭寇準(zhǔn)備大戰(zhàn),,“則其權(quán)在倭王,,若我宜言能感動(dòng)倭王,或可轉(zhuǎn)危為安,,是較平時(shí)權(quán)在下級(jí)與前哨者當(dāng)易為力乎,?”因此,他斷定:我表決心之宣言發(fā)表“決不致因此而引起戰(zhàn)爭(zhēng)”,。

從這個(gè)角度上說(shuō),,蔣介石的這篇廬山講話,實(shí)際上并不是用來(lái)對(duì)自己人講的,,倒是主要用來(lái)說(shuō)給日本人聽的,,用來(lái)“感動(dòng)倭王”。要讓日本人明白,,真打起來(lái),,中國(guó)人是會(huì)拼命的,對(duì)日本不會(huì)有任何好處,。

高層的軍政部與外交部會(huì)商結(jié)果,,則一致表示慎重,強(qiáng)調(diào)絕交宣戰(zhàn)于中國(guó)不利,。駐日武官連續(xù)向國(guó)內(nèi)發(fā)來(lái)電報(bào),,報(bào)告日本近衛(wèi)首相決定“謀和平”,并派密使來(lái)華,,請(qǐng)求切勿使事件擴(kuò)大成為真正的大戰(zhàn),。正在英國(guó)爭(zhēng)取借款的財(cái)政部長(zhǎng)孔祥熙也電告蔣介石稱:“中日事件,,如非確有相當(dāng)把握,似宜從長(zhǎng)考慮,。以國(guó)際情形論,,難望任何國(guó)家切實(shí)助我,在美與儒堂兄費(fèi)盡唇舌,,僅得美國(guó)口惠,;英國(guó)態(tài)度則仍欲于不可能中求得調(diào)解人;俄則似不愿單獨(dú)冒險(xiǎn)出發(fā),,可知應(yīng)付日本仍須以自身能力為標(biāo)準(zhǔn)也,。”

軍事方面,,眾多將領(lǐng)反復(fù)表示戰(zhàn)爭(zhēng)準(zhǔn)備尚未完成:“現(xiàn)在我準(zhǔn)備未周,開戰(zhàn)難操勝算,,必在此最困苦關(guān)頭,,能忍耐渡過(guò)。若日方真如其宣傳,,確不欲事態(tài)擴(kuò)大,,則我似應(yīng)抓住其意向,表示可以妥協(xié),,最好由中央給予宋明軒以妥協(xié)標(biāo)準(zhǔn),,使其便于商談?!?/p>

雖然顯然中國(guó)這邊沒(méi)有做好準(zhǔn)備,,但蔣介石注意到,這時(shí)平津日軍雖有動(dòng)作,,但增援未到,,未展開大規(guī)模進(jìn)攻。因此蔣更信日本準(zhǔn)備未足,,中國(guó)應(yīng)及時(shí)顯示強(qiáng)硬態(tài)度和亮肌肉,,以影響日本當(dāng)局和戰(zhàn)心理。所以蔣介石力排眾議,,決定以“對(duì)盧溝橋事件之嚴(yán)正表示”為題,,公開發(fā)表廬山談話稿。還信心十足地在日記里寫道:“人人以為可危阻,,不欲發(fā),,我則以為轉(zhuǎn)危為安,獨(dú)在此舉,?!?/p>

廬山講話發(fā)表后,,國(guó)內(nèi)各民眾團(tuán)體態(tài)度激昂,紛紛主戰(zhàn),。但蔣介石這時(shí)對(duì)盧溝橋事變只想局部解決,,并不想引發(fā)大戰(zhàn)--事實(shí)上,直到此時(shí),,盧溝橋事變后雙方的行動(dòng)尚未超過(guò)長(zhǎng)城抗戰(zhàn)以來(lái)一華北系列沖突的框架,,若此時(shí)雙方還在此框架內(nèi)活動(dòng),就此了局,,不過(guò)是另一個(gè)35年華北事變而已,。因此蔣介石對(duì)發(fā)布此一強(qiáng)硬談話的后果卻毫無(wú)把握,內(nèi)心里自然不安,。談話公布當(dāng)天,,蔣介石在日記中猜測(cè):“余宣布應(yīng)戰(zhàn)談話后,彼是否即下哀的美教書,?或進(jìn)一步強(qiáng)逼,?當(dāng)視今明兩日之態(tài)度如何?!贝稳赵绯?,因無(wú)日方強(qiáng)硬回應(yīng)的消息,蔣介石又在日記中半猜測(cè)半自得地寫道:“倭寇之虛實(shí)與和戰(zhàn)真相,,可于今日表現(xiàn),。如今日尚無(wú)最后通賺或堅(jiān)強(qiáng)動(dòng)作,則我國(guó)以精神戰(zhàn)勝者,,可得十之八,。”

可日軍不管“精神戰(zhàn)勝”不斷的增兵,,讓蔣介石也感到了不安,。22日晚,南京方面才解到,,宋哲元在11日即已與日方達(dá)成過(guò)一個(gè)停戰(zhàn)協(xié)定,,即規(guī)定第二十九軍向日軍道歉,處分責(zé)任者,;中方撤退盧溝橋周圍駐軍,,改由保安隊(duì)維持治安;中方并保證取締藍(lán)衣社及一切抗日?qǐng)F(tuán)體,。23日一早,,蔣介石專門召集會(huì)議,討論宋哲元昨日發(fā)來(lái)的停戰(zhàn)協(xié)定三條,。會(huì)議最后決定通知宋哲元:“所擬三條,,倘兄已簽字,,中央尚可同意,與兄共負(fù)其責(zé),,惟原文內(nèi)容甚空,,第二條之不駐軍(宛平縣城、龍王廟),,宜聲明為臨時(shí)辦法,,或至某時(shí)間為止,并不可限定兵數(shù),。第三條之徹底取締(抗日)團(tuán)體必以由我自動(dòng)處理,,不由彼方任意要求為限?!薄爸链耸录嬲Y(jié)束,,自應(yīng)以彼方撤退陽(yáng)(7)日后所增援部隊(duì)為重要關(guān)鍵,。務(wù)希特別注意,。”--之前還一直在放出強(qiáng)硬姿態(tài),,高調(diào)宣布應(yīng)戰(zhàn)的蔣介石此時(shí)一變?yōu)橘澩握茉缭谑伦冮_始就持的立場(chǎng)--主和,。

究其原因蔣這時(shí)正處于進(jìn)退兩難的嚴(yán)重困境之中?;谇败囍b,蔣相信,,按照之前的既有經(jīng)驗(yàn)妥協(xié),必定會(huì)帶來(lái)比幾年前塘沽協(xié)定及何梅協(xié)定更大的屈辱和困擾,。但強(qiáng)硬,,中國(guó)又尚未做好戰(zhàn)爭(zhēng)準(zhǔn)備,。之所以冒險(xiǎn)硬一下,,蔣介石的想法很簡(jiǎn)單,,那就是與其妥協(xié)退讓更不得安寧,不如干脆硬一下,,看看能否逼得同樣準(zhǔn)備不足的日方做出讓步,。但讓他意想不到的是,,日本雖也無(wú)全面開戰(zhàn)的計(jì)劃和準(zhǔn)備,,卻還是很快集中起10個(gè)陸軍師團(tuán)大舉增兵中國(guó)華北,大有強(qiáng)行奪取華北數(shù)省之勢(shì),。注意到大戰(zhàn)危險(xiǎn)臨近,,蔣介石到底還是不能不向后退縮了。他雖然明知宋哲元這個(gè)過(guò)了十幾天的妥協(xié)條件未必還有什么效力,,卻像面臨沒(méi)頂之災(zāi)的落水者那樣,,還是幻想這根稻草可能將平津危局緩和下來(lái),。讓事件在之前幾年已經(jīng)成型的既有模式下了局,。

蔣介石甚至還為自己的這一后退設(shè)想了一番“威武雄壯”的臺(tái)階,,他記道“民國(guó)廿四(1935)年七月,中央軍由北平撤退時(shí),,人皆優(yōu)惶,,一若第二偽滿即在華北出現(xiàn),,或華北獨(dú)立,,必?zé)o可免者,。誰(shuí)知今日中央軍仍有回駐河北之一日,,此相隔兩年時(shí)間耳,若再加我兩年時(shí)間,,豈不能恢復(fù)當(dāng)年之原狀,。若有十年時(shí)間,,不惟東北全復(fù),,而臺(tái)灣,、朝鮮亦必恢復(fù)甲午以前之舊觀,收回臺(tái)灣,扶助朝鮮獨(dú)立,,自信必由我而完成矣,。”--中央軍重新回到了華北,,哪怕此時(shí)妥協(xié),,也不是一無(wú)所成,尚可向國(guó)人交代,。

蔣之轉(zhuǎn)向妥協(xié),,很大程度上是對(duì)態(tài)勢(shì)的觀察:日趨險(xiǎn)惡。駐日總領(lǐng)事報(bào)告,,日本除留本土5個(gè)師團(tuán)和留朝鮮1個(gè)師團(tuán)外,,其他本土7個(gè)師團(tuán)和在滿洲的3個(gè)師團(tuán),均向華北出動(dòng),。一旦如此龐大的兵力齊集河北平津,,戰(zhàn)爭(zhēng)勢(shì)難避免。平津日軍此時(shí)行動(dòng)規(guī)模明顯擴(kuò)大,,24日午后蔣緊急召見徐永昌,,稱“日人已大舉侵華,預(yù)料一星期內(nèi)必有大問(wèn)題來(lái)尋,。吾人準(zhǔn)備務(wù)于一星期內(nèi)完成云云”,。蔣介石同時(shí)電告孔祥熙稱:“情勢(shì)日急,戰(zhàn)不能免”,,“中央決心抗戰(zhàn),,再無(wú)回旋余地矣”。此時(shí),,蔣介石對(duì)和平解決盧案的前途基本絕望,。

26日開始,平津形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下,,得到增援的日軍大舉進(jìn)攻,。29日,二十九軍被迫撤出北平,,天津亦行將失守,蔣介石接報(bào)大呼“可悲孰甚,!”開始改變對(duì)蘇聯(lián)的高度戒備心理,,緊急部署聯(lián)俄外交。蔣介石自稱“兩害相權(quán)取其輕”,,如果這一著真能夠?qū)θ毡居兴鶢恐?,就達(dá)成目的了。

至此,蔣介石將盧溝橋事變限制在華北事變規(guī)模和性質(zhì)的努力告以失敗,,“華北事變”向“中國(guó)事變”極速發(fā)酵,。

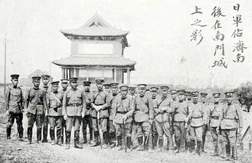

對(duì)于南京保衛(wèi)戰(zhàn)的失利,唐生智事后也自認(rèn)其咎,,“竊職等奉令衛(wèi)戍南京,,既不能為持久之守備,又不克為從容之撤退,,以致失我首都,,喪我士卒”。

蔣介石的計(jì)劃是將上海與華北捆綁,。

蔣介石為何將戰(zhàn)爭(zhēng)擴(kuò)大到上海

1937年8月8日,,蔣介石以軍事委員長(zhǎng)名義發(fā)表了《告抗戰(zhàn)全體將士書》,為全體官兵打氣,,要求全軍“要有犧牲到底的決心”,,“努力殺賊,有進(jìn)無(wú)退,,來(lái)驅(qū)除萬(wàn)惡的倭寇,,復(fù)興我們的民族!”兩天后,,軍事委員會(huì)進(jìn)一步批準(zhǔn)了《國(guó)家總動(dòng)員設(shè)計(jì)委員會(huì)組織大綱》,。11日,國(guó)民黨中央政治委員會(huì)第五十一次會(huì)議決定設(shè)置“國(guó)防最高會(huì)議”,,規(guī)定以該會(huì)議為全國(guó)國(guó)防最高決策關(guān),,以蔣介石為主席。蔣介石著手做應(yīng)對(duì)華北戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā)的準(zhǔn)備了,。

8月9日在上海虹橋機(jī)場(chǎng)發(fā)生了撲朔迷離的日本軍人和中國(guó)機(jī)場(chǎng)保安隊(duì)之間的沖突,,雙方互有死傷。這一看起來(lái)并不很大的事件,,卻勾起了蔣介石對(duì)1932年一二八事變的回憶,。一二八事變中,中日兩軍在淞滬大戰(zhàn),,因事關(guān)列強(qiáng)在上海的利益,,各國(guó)駐華使節(jié)共同出面干預(yù),結(jié)果不過(guò)3個(gè)月時(shí)間,雙方各撤一步,,達(dá)成了停戰(zhàn)妥協(xié),。蔣介石萌發(fā)了想要再度利用上海,用在上海的戰(zhàn)事來(lái)刺激列強(qiáng)各國(guó)政府,,促其直接干預(yù)的外交設(shè)想,。根據(jù)黃紹竑回憶,蔣介石曾明確告訴國(guó)民黨領(lǐng)導(dǎo)人們:“在北方打仗,,國(guó)際上是不大注意的,;上海是一個(gè)國(guó)際市場(chǎng),在上海打仗,,就容易引起國(guó)際注意,。”結(jié)果,,中日兩國(guó)均毫無(wú)準(zhǔn)備的淞滬會(huì)戰(zhàn)就這么倉(cāng)促地打響了,。

華北方面,由于格局已經(jīng)突破之前幾年的華北事變模式,,在日軍大規(guī)模增兵并不惜擴(kuò)大戰(zhàn)爭(zhēng)規(guī)模,,如果還如之前的就華北論華北,則華北被日本強(qiáng)占并分離是必然的結(jié)果,。為了挽救華北,,蔣介石的設(shè)想是將華北與上海捆綁,再用上海刺激列強(qiáng)干涉調(diào)停,,從而順勢(shì)保全華北,。

但,日軍在增兵華北的同時(shí),,還計(jì)劃向上海增兵,。得知日本將要向上海增兵的消息之后,蔣介石很是費(fèi)了一番斟酌,,但最后蔣還是于11日電話密告張治中:“中央決心圍攻上?!薄?/p>

由電報(bào)可知,,八一三事變當(dāng)日,,中日雙方多次發(fā)生交火事件,但尚未發(fā)生激烈沖突,。當(dāng)晚,,蔣命令張治中14日拂曉對(duì)被圍日軍發(fā)起攻擊,同時(shí)命令空軍出動(dòng)轟炸,,命令海軍協(xié)助封鎖江陰。

午后,張治中根據(jù)與蔣介石,、何應(yīng)欽商定的作戰(zhàn)計(jì)劃,,正式通報(bào)說(shuō):本軍“決于本日午后五時(shí),對(duì)敵開始攻擊”,。

4日中國(guó)空軍轟炸時(shí)有兩彈落于英法租界內(nèi),,“各國(guó)責(zé)難備至,且有干涉我滬戰(zhàn)之勢(shì)”,,但蔣介石對(duì)此且頗有慶幸之情,。其在日記中不無(wú)興奮地寫道:“惟望神圣佑我中華,使我滬戰(zhàn)能急勝也,?!?/p>

上海戰(zhàn)事最初因中國(guó)軍隊(duì)兵力上占據(jù)優(yōu)勢(shì),一度進(jìn)展順利,。盡管蔣介石對(duì)張治中不能迅速圍殲數(shù)千日軍,,奪取實(shí)地頗為不滿,但當(dāng)?shù)弥?、美,、法三?guó)政府已提出將上海作為中立區(qū),中日雙方軍隊(duì)撤出上海的建議后,,表示深感慶幸,。他當(dāng)即命令張治中暫停進(jìn)攻。并樂(lè)觀地估計(jì):“敵或有退卻可能”,,認(rèn)定“倭軍恐慌萬(wàn)分,,其國(guó)內(nèi)陸海軍意見紛歧,政府內(nèi)部不能一致,,已陷于進(jìn)退維谷之勢(shì)”,。并考慮“英國(guó)提議調(diào)解,可運(yùn)用之,,使倭得轉(zhuǎn)圜離滬,,以恢復(fù)我經(jīng)濟(jì)策源地乎?”

然而,,到了8月21日晚,,蔣介石得到消息,,日本政府已經(jīng)拒絕英國(guó)調(diào)停,。又讓蔣極為沮喪,,“優(yōu)心倍增”,,他不得不馬上找到蘇聯(lián)駐華大使,,通知對(duì)方中方?jīng)Q定在簽訂互不侵犯條約問(wèn)題上做出讓步,,同意立即簽約,,以換取蘇聯(lián)對(duì)華提供軍事援助物資。

蔣介石并不希望擴(kuò)大戰(zhàn)爭(zhēng),,甚至也不希望讓蘇聯(lián)在中日戰(zhàn)爭(zhēng)中起太過(guò)重要的作用。但事態(tài)的發(fā)展,,使他不得不違背自己的意愿而選擇與蘇聯(lián)結(jié)盟,,擴(kuò)大戰(zhàn)爭(zhēng),。他原本希望英國(guó)的力量可以提供幫助,,但以英國(guó)多年來(lái)在亞洲地位之下降和日本對(duì)英的不以為然,,蔣最終不敢抱以太多希望,,“未知英國(guó)取何種態(tài)度耳”。

最終,,日軍增援部隊(duì)大批抵達(dá),而中方防線發(fā)生動(dòng)搖之際,,蔣介石最終還是干脆地向各國(guó)政府發(fā)出呼吁,。8月30日,,中國(guó)與蘇聯(lián)正式簽訂了互不侵犯條約,,顧慮這個(gè)條約可能在英美政府心中產(chǎn)生負(fù)面影響,,蔣介石主動(dòng)約見了英國(guó)記者,解釋這個(gè)條約不含任何政治意味,。并且,,蔣介石再度強(qiáng)調(diào)了中國(guó)政府對(duì)英美作用的高度重視,。他專門指出:“國(guó)際間對(duì)于現(xiàn)時(shí)中日兩國(guó)不宣而戰(zhàn)之戰(zhàn)爭(zhēng),,有干涉之必要”,。再不干涉,,不僅對(duì)中國(guó)不利,而且對(duì)國(guó)際都有損害,。故“此種國(guó)際干涉,,非完全為中國(guó),,實(shí)為謀國(guó)際整個(gè)之安全”。

1937年8月下旬,,日本增援部隊(duì)到達(dá),,并于23、24日大舉登陸,,上海戰(zhàn)場(chǎng)的形勢(shì)迅速逆轉(zhuǎn),。蔣介石常常在看怒火中燒,對(duì)負(fù)責(zé)第三戰(zhàn)區(qū)的陳誠(chéng)和第九集團(tuán)軍的張治中,,頗多斥責(zé)和痛罵,。忽而痛斥“張治中指揮無(wú)能”,忽而指責(zé)何應(yīng)欽用人不當(dāng),。

隨著淞滬抗戰(zhàn)漸入危局,,國(guó)民黨內(nèi)主和的聲音再度高漲,但蔣介石依然不為所動(dòng),。再三強(qiáng)調(diào):時(shí)至今日,“除犧牲到底外,,再無(wú)其他出路”,,中國(guó)“只有抗戰(zhàn)到底之一法”,。蔣介石更加看重外交干預(yù)的可能性。雖然各國(guó)無(wú)意介入中日戰(zhàn)爭(zhēng),,蔣還是在暗中設(shè)想派宋美齡赴蘇,派胡適赴美,,派蔣百里赴德,、意,,采取主動(dòng),,或可促進(jìn)各國(guó)政府出面干預(yù),。但,人尚未如期派出,,中國(guó)軍隊(duì)在上海的陣地已數(shù)處被日軍突破,,蔣介石雖然自我安慰稱:“上海之得失,不關(guān)最后之成敗”,,但他已經(jīng)不能不開始考慮張發(fā)奎等將領(lǐng)主張的,淞滬作戰(zhàn)應(yīng)采取持久消耗的戰(zhàn)略,,而蔣一直力主:“國(guó)軍如能在上海多保衛(wèi)一二個(gè)月,,將可引起國(guó)際方面的干涉和支援,,因而應(yīng)不惜犧牲,,盡力固守上海?!边@時(shí),蔣介石也開始在暗自思忖:“我今集中兵力在上海決戰(zhàn)乎?抑縱深配備以為長(zhǎng)期抵抗乎,?”

9月23日,,上海羅店守軍在日軍反復(fù)進(jìn)攻下發(fā)生潰退,,蔣介石終于決心部署撤退了。雖然他注意到部隊(duì)仍有一定戰(zhàn)斗力,,相信“滬戰(zhàn)尚可相持”,但他已經(jīng)意識(shí)到繼續(xù)堅(jiān)持上??箲?zhàn)并不能造成國(guó)際干預(yù)和日本讓步的局面了,。27日,蔣介石開始研究如何轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略方向的問(wèn)題:是“引其在南方戰(zhàn)場(chǎng)為主戰(zhàn)場(chǎng)”呢,,還是集中主力“擊其一點(diǎn)”好呢?或是利用平型關(guān)戰(zhàn)役的勝利,,督促山西方面主動(dòng)出擊,,使敵被迫分兵好呢?抑或現(xiàn)在就采取“持久”戰(zhàn)略好呢,?思來(lái)想去,,蔣并未能提出十分明確的軍事戰(zhàn)略。當(dāng)然,,蔣始終不能忘懷他發(fā)動(dòng)淞滬抗戰(zhàn)的初衷,,即以夷制夷。他因此反復(fù)考慮是否應(yīng)將大戰(zhàn)的戰(zhàn)場(chǎng)從華北轉(zhuǎn)向黃河以南地區(qū),,即我“外交重點(diǎn)在英俄,如何運(yùn)用之,?引敵深人黃河以南,使英俄著急,,不得不參加遠(yuǎn)東戰(zhàn)爭(zhēng),可乎,?”

當(dāng)年11月3日至11月24日,九國(guó)公約其他簽字國(guó)的代表在布魯塞爾舉行會(huì)議。由于日本拒絕參加,,這次會(huì)議未能實(shí)際起到調(diào)處作用,。

陶德曼調(diào)停也歸于失敗,。

大門都關(guān)閉

召開九國(guó)公約簽字國(guó)會(huì)議來(lái)解決中日沖突,,是1937年10月6日國(guó)聯(lián)作出的決議,。除了日本之外,,當(dāng)年11月3日至11月24日,九國(guó)公約其他簽字國(guó)的代表在布魯塞爾舉行會(huì)議,。由于日本拒絕參加,,這次會(huì)議未能實(shí)際起到調(diào)處作用,。而來(lái)自德國(guó)的調(diào)處,,則從10月底一直持續(xù)到次年1月中旬,。

10月26日,戰(zhàn)略要點(diǎn)大場(chǎng)鎮(zhèn)被日軍攻占,,中國(guó)軍隊(duì)的中央作戰(zhàn)部隊(duì)的側(cè)背暴露于日軍攻擊之下,,導(dǎo)致中方全線動(dòng)搖,。蔣介石此時(shí)已心灰意冷,,僅自我安慰:“大場(chǎng)失陷矣,,盡人事,,聽天命,勿慌急,!”“滬戰(zhàn)本未列人整個(gè)抗戰(zhàn)計(jì)劃之內(nèi),,且一時(shí)與局地之得失,,無(wú)關(guān)全局之勝敗”,。既然全面戰(zhàn)爭(zhēng)已不可避免,蔣不能不暗自鼓勵(lì)自己稱:“有我在世,,中國(guó)必能挽救,此非特自我之自信,,實(shí)已成中外人士普遍之心理矣,。余何自懼乎,?”

布魯塞爾會(huì)議是美,、英、法等西方國(guó)主導(dǎo)下進(jìn)行的,,因而一開始國(guó)民政府頗為重視,。在布魯塞爾會(huì)議之前,,王世杰便在行政院會(huì)議上提出:“比京九國(guó)公約會(huì)議無(wú)論日本政府參加與否,,其初步動(dòng)作,,必為試行調(diào)解,;其調(diào)解之初步方案,當(dāng)為無(wú)條件或附條件之停戰(zhàn),。”他認(rèn)為,,為了避免因“無(wú)條件之停戰(zhàn)”而使華北成為被日本軍事占領(lǐng)狀態(tài),,“故我應(yīng)由駐英,、法、美大使預(yù)與英,、法,、美接洽,促其將停戰(zhàn)與撤兵同時(shí)提出”,?!爸脸繁攸c(diǎn),,事實(shí)上雖決不可能做到按照國(guó)聯(lián)干預(yù)其他戰(zhàn)爭(zhēng)之先例,,責(zé)令各自撤至本國(guó)境內(nèi),,但不妨?xí)阂云咴缕呷找郧吧趸驕麘?zhàn)發(fā)生前之兩國(guó)軍隊(duì)原駐地為初步撤退地點(diǎn)”,。

蔣介石也是把日本撤兵作為停戰(zhàn)的前提,,如蔣介石在當(dāng)年的“雙十節(jié)”曾發(fā)表宣言,,“謂在敵軍未撤退之前,,永遠(yuǎn)不可中止抗戰(zhàn)”,。待到10月下旬淞滬戰(zhàn)役中方居于下風(fēng)時(shí),,蔣介石在日記中對(duì)于戰(zhàn)與和有較多的記載,。一方面,,在“戰(zhàn)”的問(wèn)題上,,蔣介石認(rèn)為“抗倭必須到底,,不背初衷,,則雖敗亦成”,;“抵抗到底,,決無(wú)妥協(xié)余地”,;“此次抗戰(zhàn),,實(shí)逼處此無(wú)可幸免者也。與其坐以待亡致辱召侮,,何如死中求生,保全國(guó)格,,留待后人之起而復(fù)興,。況國(guó)際形勢(shì)非由我自身犧牲決不能喚起同情與干涉耶”,。他甚至寫到:“如此次再不抗戰(zhàn),,則國(guó)民之精神消沉,,民族等于滅亡”,。從這些話里,,可以認(rèn)為蔣介石是有著繼續(xù)抗戰(zhàn)的決心。

在“和”的問(wèn)題上,,當(dāng)時(shí)蔣介石的態(tài)度為“國(guó)際調(diào)解則可,,直接交涉則不可”;而且他一度對(duì)國(guó)際調(diào)解較樂(lè)觀:“解決中倭問(wèn)題,,惟有引起國(guó)際注意與各國(guó)干涉,,今九國(guó)公約會(huì)議已有召集確期,,國(guó)聯(lián)盟約亦有較好之決議,,此乃抗戰(zhàn)犧牲之效果也。”“宗旨只要第三國(guó)參加保證,,則可調(diào)停,若中倭直接妥協(xié)則任何條件皆不愿問(wèn),,惟有抵抗到底,雖至滅亡亦所不惜,?!薄巴?zhàn)必有保障與撤兵日期”,。與此相應(yīng),,在11月5日晚上的國(guó)防會(huì)議上,蔣介石做了如下結(jié)論:“外交問(wèn)題,,對(duì)于九國(guó)公約會(huì)議,雖不敢謂有效果,,然不能由我破壞,,因中國(guó)無(wú)論如何不能與日本直接妥協(xié),非各國(guó)出面調(diào)解不可也,。政府所取態(tài)度,一,、決不直接妥協(xié),,二,、不可強(qiáng)硬矯慢,,三,、不可由我破裂,。對(duì)于此會(huì)議之希望,,在更激起世界之同情與憤慨,,并使英美俄卷入戰(zhàn)渦,?!笨梢?,當(dāng)時(shí)國(guó)民黨當(dāng)局對(duì)于會(huì)議本身以及相關(guān)大國(guó)在調(diào)解中日戰(zhàn)事的前景,,仍抱有一定的期待,。

但是,這并不意味著蔣介石就有心對(duì)日妥協(xié)屈服,。上海撤兵,,南京動(dòng)搖,,11月20日國(guó)民政府宣布遷都重慶之后,,一時(shí)間國(guó)民黨內(nèi)求和之聲蜂起,,蔣卻態(tài)度依舊,,毫不動(dòng)搖,。除軍事上全力部署持久作戰(zhàn)外,他同時(shí)憤然怒斥求和者日:“文人老朽以軍事失利皆倡和議,,而高級(jí)將領(lǐng)亦有喪膽落魄而望和者,,嗚呼,!若輩竟無(wú)革命精神若此,!究不知其昔日倡言抗戰(zhàn)之為何也,?”且“彼不知此時(shí)求和乃為降服,而非和議也,?!?/p>

就在國(guó)民政府決定遷都重慶的同時(shí),,布魯塞爾會(huì)議的結(jié)果已經(jīng)明朗化,,由于日本兩度拒絕與會(huì),,通過(guò)九國(guó)公約的框架已經(jīng)無(wú)法調(diào)解中日軍事沖突,。與此相應(yīng),,國(guó)民政府內(nèi)部也沒(méi)有就是否接受會(huì)議的調(diào)解產(chǎn)生分歧和爭(zhēng)執(zhí),。蔣介石雖然關(guān)注這次會(huì)議的進(jìn)展?fàn)顩r,但所抱期望也漸趨實(shí)際,。如11月19日,,他在日記中便寫到:“九國(guó)公約會(huì)議形勢(shì)不佳,?!比旌螅娜沼浿杏校骸熬艊?guó)公約會(huì)議已消極,,恐無(wú)結(jié)果,?!?1月23日,,蔣認(rèn)識(shí)到:“九國(guó)公約會(huì)議無(wú)形停頓,?!边@樣,,蔣介石對(duì)此次會(huì)議的關(guān)注也就到此為止了。

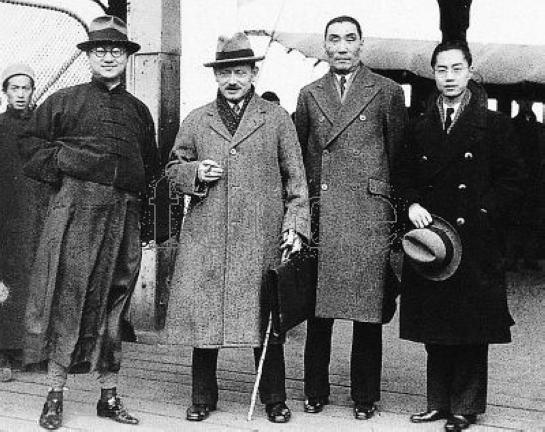

對(duì)1937年11月5日開始的陶德曼調(diào)停事,,蔣最初亦存有幻想,。1937年11月3日,,德國(guó)駐日大使狄克遜致電德國(guó)駐華大使陶德曼,,轉(zhuǎn)述日本外務(wù)省的七項(xiàng)和平條件:內(nèi)蒙古建立自治政府,;在華北沿“滿洲國(guó)”邊境至平津路以南一線建立一個(gè)非軍事區(qū),,締結(jié)和約前,,在華北建立一個(gè)新的行政機(jī)構(gòu),;擴(kuò)大上海的非武裝地帶,,由日本控制公共租界巡捕隊(duì),;停止抗日政策,;共同反對(duì)共產(chǎn)主義,;降低對(duì)日關(guān)稅;尊重外國(guó)權(quán)益,。11月4日,陶德曼會(huì)見蔣介石,,在座的還有孔祥熙,。陶德曼向蔣介石和盤托出日本的和平條件。

在12月2日的軍事長(zhǎng)官會(huì)議上,,蔣介石召集在南京的軍事將領(lǐng),,就中日問(wèn)題進(jìn)行磋商,征求對(duì)日方和平條件的意見,。顧祝同,、白崇禧、唐生智,、徐永昌等國(guó)民黨高級(jí)將領(lǐng)及孔祥熙,、王寵惠、徐謨等出席了會(huì)議,。與會(huì)者均認(rèn)為日本沒(méi)有要求成立華北自治政權(quán),,沒(méi)有要求承認(rèn)偽滿,也不要求賠款,,條件不算苛刻,。蔣介石認(rèn)為日本提出的議和條件并非亡國(guó)條件,決定接受德國(guó)調(diào)停與日本議和,,但要保住華北政權(quán),。依據(jù)這一原則,,蔣當(dāng)天與陶德曼進(jìn)行了會(huì)談。然而,,隨著南京的陷落,,日本方面提高了要價(jià)。日本政府對(duì)蔣的要求斷然拒絕,,并重新提出了要求中國(guó)承認(rèn)滿洲國(guó)在內(nèi)的新四項(xiàng)條件,。蔣介石26日從孔祥熙那里得到日方此等條件后,反而再無(wú)幻想,,“為之心安”了,。蔣在日記中稱:“其條件與方式之苛刻至此,則我國(guó)無(wú)從考慮,,可置之不理,。而我內(nèi)部亦不致糾紛矣!”

對(duì)于蔣介石的這一態(tài)度,,國(guó)民黨內(nèi)高層相當(dāng)一部分人卻頗不以為然,。12月27日,當(dāng)蔣介石在最高國(guó)防會(huì)議上說(shuō)明了日方條件之后,,不少與會(huì)者力主應(yīng)繼續(xù)接觸談判,。蔣表示不可,國(guó)民黨元老級(jí)人物于右任等乃嘲笑蔣多優(yōu)柔而少明斷,。蔣當(dāng)即聲言:“今日除投降外無(wú)和平,,舍抗戰(zhàn)外無(wú)生存?!痹谑Y看來(lái),,“彼等實(shí)昧于大勢(shì),不知國(guó)家利害”

經(jīng)過(guò)反復(fù)申說(shuō),,國(guó)民黨高層終于決定堅(jiān)持中方原則立場(chǎng),,絕不在日方所提條件上討價(jià)還價(jià)了,。鑒于此,,日本政府被迫于1938年1月16日發(fā)表聲明稱:“帝國(guó)政府今后不以國(guó)民政府為對(duì)手,而期望真正能與帝國(guó)合作的中國(guó)新政權(quán)的建立和發(fā)展,?!?/p>

隨著戰(zhàn)事失利,國(guó)民黨軍隊(duì)撤出上海,,失守南京,,正面戰(zhàn)場(chǎng)戰(zhàn)局已呈長(zhǎng)期化,戰(zhàn)線將不得不向內(nèi)地縱深轉(zhuǎn)移,。蔣介石再無(wú)辦法推動(dòng)各國(guó)干涉和阻止日本進(jìn)攻,。同時(shí),,陶德曼調(diào)停的失敗,也關(guān)上了與日和談的大門,。面對(duì)本不欲發(fā)生卻已無(wú)法回避的長(zhǎng)期抗戰(zhàn)前景,,蔣亦不能不優(yōu)心忡忡。他顯然能夠看到,,對(duì)日戰(zhàn)爭(zhēng)一旦持久并全局化,,勢(shì)必會(huì)造成一系列嚴(yán)重局面:“甲、各省軍閥割據(jù),,國(guó)內(nèi)分崩離析,;乙、共黨乘機(jī)搗亂,,奪取民眾與政權(quán),;丙、散兵游勇到處搶劫,,民不聊生,;丁、人民厭戰(zhàn),,民心背棄,;戊、政客反動(dòng),,偽政權(quán)紛起,;己、各國(guó)與樓妥協(xié),,瓜分中國(guó),;庚、俊俄以中華為戰(zhàn)場(chǎng),,陷于西班牙水深火熱地位,;辛、財(cái)政竭吸,,經(jīng)濟(jì)枯稿,,社會(huì)紛亂?!闭沁@些危險(xiǎn)的存在,,使得蔣介石在隨后的抗戰(zhàn)時(shí)代,始終不能完全放棄對(duì)國(guó)際調(diào)停乃至對(duì)日人“覺悟”的種種幻想,。

但,,再幻想,蔣介石也不得不面對(duì)這樣的事實(shí):原本發(fā)生時(shí)只是在傳統(tǒng)摩擦模式下的盧溝橋事變溢出了控制范圍造成了華北危機(jī),而借鑒傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)捆綁上海解救華北的淞滬會(huì)戰(zhàn)又因國(guó)際調(diào)解的失敗而最終不可避免得擴(kuò)大為兩國(guó)全面戰(zhàn)爭(zhēng),。在此期間,,中日雙方一再錯(cuò)過(guò)了控制局面的機(jī)會(huì),使得雙方的傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)一再失效,。最終,,中國(guó)人民全民族的抗戰(zhàn)最終得以實(shí)現(xiàn),而七七事變后蔣介石在和戰(zhàn)問(wèn)題上的抉擇也就此告一段落了,。

七七事變以來(lái)蔣介石想戰(zhàn)還是想和,?這是一個(gè)有問(wèn)題的提問(wèn)。如果有答案的話,,只能是,,一再失控的局面讓蔣介石面對(duì)并不罕見的摩擦(盧溝橋事件)欲和不能,只能一步步擴(kuò)大作戰(zhàn)的范圍,,最終造成了中日的全面戰(zhàn)爭(zhēng),,盧溝橋事變也由此成為中國(guó)全民族抗戰(zhàn)的起點(diǎn)。

鳳凰歷史 官方微信

微信掃描二維碼

每天看精彩歷史

作者文章

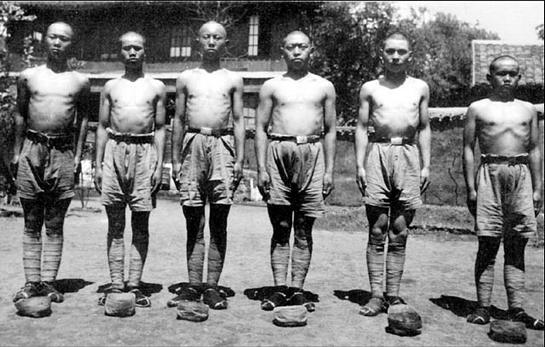

日軍有多難打,?

日軍有多難打,? 日軍是一支怎樣的軍隊(duì)

日軍是一支怎樣的軍隊(duì) 抗戰(zhàn)中國(guó)軍隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力究竟如何

抗戰(zhàn)中國(guó)軍隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力究竟如何 濟(jì)南事變開啟抗戰(zhàn)時(shí)代

濟(jì)南事變開啟抗戰(zhàn)時(shí)代 濟(jì)南事變蔣介石下令不抵抗,?

濟(jì)南事變蔣介石下令不抵抗,? 蔣介石曾與日本密約接受扶持?

蔣介石曾與日本密約接受扶持? 張作霖是為害最大的賣國(guó)賊

張作霖是為害最大的賣國(guó)賊 張作霖“抵抗日本”真相

張作霖“抵抗日本”真相 日本人為什么炸死張作霖

日本人為什么炸死張作霖 九一八前傳日俄爭(zhēng)奪東北二十年

九一八前傳日俄爭(zhēng)奪東北二十年 國(guó)民黨“革命外交”引來(lái)九一八事變

國(guó)民黨“革命外交”引來(lái)九一八事變 張學(xué)良是“九一八事變”最大罪人

張學(xué)良是“九一八事變”最大罪人 二戰(zhàn)前日本的軍國(guó)主義之路

二戰(zhàn)前日本的軍國(guó)主義之路 七七事變前兩廣軍閥北上抗日真相

七七事變前兩廣軍閥北上抗日真相 九一八后四川軍閥如何禍國(guó)殃民

九一八后四川軍閥如何禍國(guó)殃民 長(zhǎng)城抗戰(zhàn)中誰(shuí)坑隊(duì)友最厲害

長(zhǎng)城抗戰(zhàn)中誰(shuí)坑隊(duì)友最厲害 汪精衛(wèi)如何由高喊抗日蛻變?yōu)橘u國(guó)賊

汪精衛(wèi)如何由高喊抗日蛻變?yōu)橘u國(guó)賊 蔣介石外交謀略遭軍閥向日本告密

蔣介石外交謀略遭軍閥向日本告密 七七事變前華北變成29軍獨(dú)立王國(guó)

七七事變前華北變成29軍獨(dú)立王國(guó) 《何梅協(xié)定》真的不存在嗎,?

《何梅協(xié)定》真的不存在嗎,? 七七事變中29軍為何表現(xiàn)不佳

七七事變中29軍為何表現(xiàn)不佳 抗戰(zhàn)期間上戰(zhàn)場(chǎng)的大學(xué)生是少數(shù)

抗戰(zhàn)期間上戰(zhàn)場(chǎng)的大學(xué)生是少數(shù) 蔣介石誤判淞滬葬送中央軍精銳

蔣介石誤判淞滬葬送中央軍精銳 誰(shuí)該為抗戰(zhàn)南京的慘劇負(fù)責(zé)

誰(shuí)該為抗戰(zhàn)南京的慘劇負(fù)責(zé)

所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,,鳳凰網(wǎng)保持中立