2014.07.25 總第021期 編輯:蘭臺

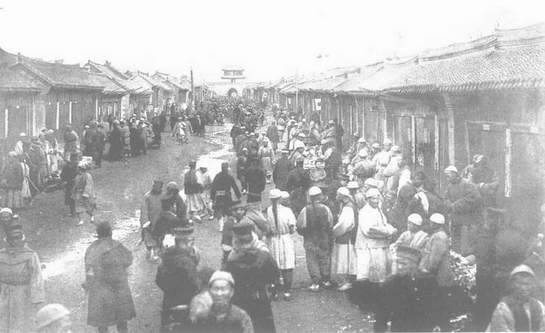

120年前的今天,,朝鮮半島豐島海域,隆隆的炮聲打破了海面的寧靜,。硝煙彌漫的海面上高掛著黃龍旗和旭日旗的軍艦來往拼殺,。一場關系著清朝中國與明治日本兩國國運的大戰(zhàn)就此拉開了序幕。這就是被此后百年來的中國人視為國恥的清日甲午戰(zhàn)爭,。作為一直以來的東亞第一大國,,大清國為何會令國人蒙羞地輸?shù)暨@場戰(zhàn)爭,這個問題一直縈繞在此后百年來每個中國人心頭,。[詳細]

這是原東亞文明核心的中國,,在遭遇近代化浪潮沖擊時,再也找不到原本的核心地位,,而迷失在對傳統(tǒng)的固執(zhí)和對現(xiàn)實的不適中,。

其結果是,,用近代西方先進軍事技術點綴起來的古老前近代專制帝國大清國慘敗給一心脫胎換骨“脫亞入歐”全面擁抱近代化的日本,。

清國和日本選擇了不同的道路

從一開始,日本明治維新從上至下就以打造一個近代化國家為目標,,主動修改自身的組織結構,,更新自身的觀念和思想,終于成功形成一個結構上符合近代工業(yè)化,,滿足近代資本主義發(fā)展的國家結構,。

明治政府通過版籍奉還和五條誓文,實現(xiàn)天皇親政,完成了日本國家政治的權威性和合法性;通過廢藩置縣,實現(xiàn)國家的統(tǒng)一,奠定了與萬國對峙之基礎;通過設立公議制度,擴大國家統(tǒng)治基礎的規(guī)模,奠定了國家政治的制度化基礎。而這一切,,讓日本走上了近代國民國家化的道路,。

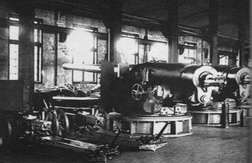

明治維新建立了一套與近代工業(yè)發(fā)展相適應的近代教育體系,把封建教育改造成資本主義教育,。明治政府還利用國家權力扶植私人資本,從而加速了日本產業(yè)革命的進程,使日本從一個落后的農業(yè)國迅速轉變?yōu)橘Y本主義的工業(yè)強國,成為亞洲第一個擺脫殖民地,、半殖民地命運的獨立民族國家。

最終日本以不足30年的努力初步實現(xiàn)了資本主義工業(yè)化,。而與此同時中國的洋務運動,,還只能在前近代的一個舊帝國中制造一點近代化的“物質基礎”。

而與此同時的中國,,洋務派在守舊派的激烈反對聲中,,已經完成了對西方軍事技術優(yōu)勢的認識并開始有意識地去學習西方軍事技術。但他們僅僅停留在軍事技術以及實用的工藝技術這一層面上,,并且只是為解決實際性問題而進行大規(guī)模學習西學,。

清廷要維持傳統(tǒng)的科舉體系,,而非重新建立系統(tǒng)而科學的教育體系。

同時清廷對于民間資本發(fā)展近代工業(yè)一直采取壓制和控制的辦法,。采取的經營方式是“官辦”,、“官督商辦”、“官商合辦”,。實質上企業(yè)由統(tǒng)治者經營,管理方式是專制衙門式的,產品不是為了交換,或者說主要是為滿足“官辦”企業(yè)的原材料和燃料需要,還必須交付“官利”以為“報效”,。

清廷對民間資本的控制和限制形成了國家壟斷資本主義。無論“官辦”,、“官督商辦”或“官商合辦”的企業(yè),都是由專制國家政權進行控制。

在實用思想的束縛下洋務運動雖以引進西方科學為名,卻主要以技術為主,,對科學及其理念的輸入,、宣傳微乎其微。所謂“洋務”也因為專制王朝統(tǒng)治根深蒂固,創(chuàng)辦的近代企業(yè)始終徘徊在官督商辦的死胡同里,不能發(fā)展為資本主義生產關系,。就更不用說觸動國家和政權的結構建立起近代化國家了,。

歸根到底,當面對洶涌而來的近代化大潮時,,清日兩國選擇了兩條不同的道路,。

不同的道路導致了不同的結果

日本老老實實地當小學生,從制度,、國家和社會結構到產業(yè),、教育、軍事,,全面學習西方近代化國家,,改造自己的國家。從而在最短的時間內完成了向近代化民族國家轉變,。

而大清帝國,,只希望試圖用引進一些西方先進技術以維持舊帝國的統(tǒng)治秩序和帝國結構。深信“中國文武制度,,事事遠出西人之上,,獨火器不能及”的帝國統(tǒng)治者和官員,自然也不會有改變這個國家的興趣,。

其結果是,,用近代西方先進軍事技術點綴起來的古老前近代專制帝國大清國慘敗給一心脫胎換骨“脫亞入歐”全面擁抱近代化的日本。

甲午之敗,,是一場怎樣的失?。窟@是原東亞文明核心的中國,,在遭遇近代化浪潮沖擊時,,再也找不到原本的核心地位,,而迷失在對傳統(tǒng)的固執(zhí)和對現(xiàn)實的不適中。從而被時代的弄潮兒日本摔在身后的悲劇之路,。

只是,,當他們看出了方向,當他們身處高位,,他們雖然知道,,但就是不說。

但是作為歷史人物,在歷史上究竟是幾流,,最終還是看這些關鍵時刻的選擇,。

揣著明白裝糊涂 什么也不說的“聰明人”

當大清國走上這條悲劇之路的時候,我們說,,難道就沒有明眼人看出這條路通向何方,,究竟該怎么走嗎?

事實并非如此,,以中國人的聰明才智,,這樣的人才不會沒有。只是,,當他們看出了方向,,當他們身處高位,他們雖然知道,,但就是不說,。

錢理群先生定義的“精致的利己主義者”,正是對他們最好的描述:高智商,,世俗,,老到,善于表演,,懂得配合,,更善于利用體制達到自己的目的。

他們看得清楚,,但為了他們的位置,,他們的利益,他們是不會說出來的。

如果非要舉兩個例子的話,,那么,,第一個,是林則徐,。

蔣廷黻先生曾明確的闡述過這個問題:

“林則徐是慢慢覺悟的,。他到了廣東以后,他就知道中國軍器不如西洋,,所以他竭力買外國炮,,買外國船,同時他派人翻譯外國所辦的刊物,。他在廣東所搜集的材料,,他給了魏默深。魏后來把這些材料編入《海國圖志》,。這部書提倡以夷制夷,,并且以夷器制夷。后來日本的文人把這部書譯成日文,,促進了日本的維新。

林雖有這種覺悟,,他怕清議的指摘,,不敢公開的提倡。清廷把他謫戍伊犁,,他在途中曾致書友人說:

彼之大炮遠及十里內外,,若我炮不能及彼,彼炮先已及我,,是器不良也,。彼之放炮如內地之放排槍,連聲不斷,。我放一炮后,,須輾轉移時,再放一炮,,是技不熟也,。求其良且熟焉,亦無他深巧耳,。不此之務,,既遠調百萬貔貅,恐只供臨敵之一哄,。況逆船朝南暮北,,惟水師始能尾追,岸兵能頃刻移動否,?蓋內地將弁兵丁雖不乏久歷戎行之人,,而皆睹面接仗,。似此之相距十里八里,彼此不見面而接仗者,,未之前聞,。徐嘗謂剿匪八字要言,器良技熟,,膽壯心齊是已,。第一要大炮得用,今此一物置之不講,,真令岳,、韓束手,奈何奈何,!

這是他的私函,,道光二十二年九月寫的。他請他的朋友不要給別人看,。換句話說,,真的林則徐,他不要別人知道,。難怪他后來雖又作陜甘總督和云貴總督,,他總不肯公開提倡改革。他讓主持清議的士大夫睡在夢中,,他讓國家日趨衰弱,,而不肯犧牲自己的名譽去與時人奮斗。林文忠無疑的是中國舊文化最好的產品,。他尚以為自己的名譽比國事重要,,別人更不必說了?!?/p>

如果說心中明白而不肯說出還只是自保的話,,那么在此后的福州反入城事件中,他鼓動“募勇造炮”就真是揣著明白只為自己名譽了,。

第二個,,就是甲午戰(zhàn)爭清朝的主角之一:李鴻章。

甲午戰(zhàn)爭中清軍戰(zhàn)敗,,李鴻章在上奏中是這么總結敗因的:“陸路交鋒,,倭人專用新式快槍,炮精而且多,,較中國數(shù)年前所購舊式者尤較靈捷及遠,。此次平壤各軍,倭以數(shù)倍之眾,布滿前后,,分道猛撲,,遂至不支;固由眾寡之不敵,,亦由器械之相懸,,并非戰(zhàn)陣之不力也?!?/p>

在之前的《重讀甲午》專題中,,我們已經分辨清楚“專用新式快槍,炮精而且多”的明明是清軍,,對手日軍在槍支和大炮上其實都是遠落后于清軍的,。

當然,我們自然可以明白李鴻章這是為了自保而找借口,。

但,,在林則徐心里明白之后半世紀,李中堂的心中可謂洞若觀火,。他明白到什么程度,?

一則出自日本人的記載說,馬關議和之日,,李鴻章在備受磨難同時,,又深為反思和前瞻,并對伊藤博文直言:

“在此,,我不得不坦白地講,,此次交戰(zhàn)獲得兩個良好結果,,這就是: 第一,,歐洲陸海軍之戰(zhàn)術方法,并非應有白人所獨有,,黃人亦能用之,,并證明可收到實效; 第二,日本非常之進步足以使我國覺醒,。我國長夜之夢,,將因貴國的打擊而破滅,由此大步進入醒悟之階段,?!?/p>

好一句“我國長夜之夢,將因貴國的打擊而破滅,,由此大步進入醒悟之階段,。”李大人明明什么都知道,心如明鏡,,可是在朝堂上可曾說過一句,?這句肺腑之言只能對著敵人說出,是諷刺,,還是悲哀,?

看到問題就說出來者的悲劇

看明白,說出來,。這樣真正的仁人志士在晚清不是沒有,。比如,郭嵩燾,。

郭嵩燾是學習西方搞自強新政的積極支持者,。從咸豐九年(1859)始,他便一再向朝廷提出種種有關建議,,恨不得中國立即臻于富強之境,,一般洋務派人士的眼光通常僅停留在物質層次上,他們辦軍事工業(yè),、辦民用工業(yè)和交通,、電訊,開發(fā)礦山,,但極少關注社會關系的改造,。郭嵩燾的眼光比他們深邃之處在于懂得物質層面建設的成敗取決于深層次的社會運行機制的調整和改造。特別是他在擔任駐英公使任上,,致力于觀察研究英國先進的政治制度和經驗,。并將觀察所得融合進中國國情。呼吁向先進國家學習,。

正因為郭嵩燾看的清楚,,并公開呼吁除舊布新,改造原有的社會運行機制,,從困境中挽救國家,。他的許多意見已經超越了傳統(tǒng),在國內政壇占絕對優(yōu)勢的守舊派直接將他打為“漢奸”,,從朝廷到京師士大夫充滿一片唾罵指責之聲,。備受圍攻之下,郭嵩燾只能黯然辭官,,終老故里,。

郭嵩燾的遭遇無疑對李鴻章是個警告,敢公開說出來,,下場就是這樣,。這里似乎我們苛求李鴻章,,有逼人做烈士之嫌。但是作為歷史人物,,在歷史上究竟是幾流,,最終還是看這些關鍵時刻的選擇。孫中山之所以是李鴻章無法望其項背的第一流歷史人物,,正因為他適時發(fā)出了作為一個能看清大勢而有責任心的中國人必須吶喊出來的聲音,,而不是揣著明白而“好官我自為之”。

既然從沒有認為自己落后了,,那么為失敗尋找一個替罪羊就成了順理成章的事情,。

配合著演義故事般“忠臣”對“奸臣”,、“清官”對“貪官”,“義士”對“漢奸”的歷史話語的構建,,與史實和真正對歷史教訓的反思漸行漸遠,。

朝貢體系塑造的“天朝”優(yōu)越感

上一節(jié)中我們談到,真正看明白晚清中國之路的郭嵩燾被群起而攻之,,李鴻章也不敢在朝廷上公開自己的看法,。那么是什么造成了如此的言論環(huán)境呢?

那是中國近兩千年專制帝國和朝貢體系構筑的“天朝”觀造成的,。

朝貢體系是指以古代中國為中心,、以周邊小國定期朝貢為特征的東亞國際體系。許多小國都很樂意加入這個體系,,中國皇帝的賜封甚至是它們國內合法性的來源,。古代中國在對外交往中確實不太注重經濟效益,但這種財富上的付出卻以獲取政治收獲為目的,。所謂的政治收獲就是周邊國家承認中國的宗主權,、定期向中國表示臣服和“孝敬”(朝貢),滿足當時中國皇帝們的天朝夢,。

朝貢體系是以不平等為雙方關系特征的,,當時中國認為自己是天下的中心,,中國皇帝則是天子,,周邊國家必須稱臣納貢。

在這個體系下,,中國擁有天然的優(yōu)越感,。中國上下,從皇帝到臣民,,普遍認為中國朝廷乃是高高在上君臨萬國的天朝,,中國以外的所有國家都只能是跪倒在天朝面前戰(zhàn)栗屏營,、“畏威懷德”的屬國。在天朝的上下尊卑等級中,,屬國國王的級別似乎還沒有封疆大吏的高,,因為后者是朝廷命官,是天子的直接代表,。

“天朝”幻滅后尋找心理安慰

1840年的鴉片戰(zhàn)爭開始打破這個體系,,英法等西方列強帶來的近代化浪潮席卷東亞之時,日本順應潮流開始了想近代化國家的全面變革,。而一鴉和二鴉兩次被打疼的大清國上下,,除了洋務派中的少數(shù)官員,卻還依舊活在“天朝上國”的迷夢里,,只是認為“中國文武制度,,事事遠出西人之上,獨火器不能及”,,依舊認為在制度文化社會等方面全方位領先于西方,,只是兵器不如人而已。

既然全面領先,,為何還會失?。恳粋€兵器不如顯然不能成為充分的理由,。既然從沒有認為自己落后了,,那么為失敗尋找一個替罪羊就成了順理成章的事情。

于是,,從1840年的鴉片戰(zhàn)爭開始,,“貪官奸臣”和“漢奸賣國賊”就成了“天朝”上下詮釋失敗的完美理由。朝廷總有忠誠良將,,民間也到處是仁人義士,,只可惜被漢奸賣國賊出賣,被一些貪官奸臣壞了好事,,因此才屢屢失敗,,致使忠臣遺恨,志士扼腕,。我“天朝”制度文明都是極好的,,只要除盡貪官奸佞,掃凈漢奸賣國賊,,重用忠臣志士,,必然所向無敵??珊挢澒倏偸浅槐M,,漢奸總是抓不完……

只要是維護“天朝”體系臉面的,,就是忠臣志士,膽敢說“天朝”落后了應當放下身段的,,那就是丟了“天朝”的臉,,不是賣國賊就是奸臣。于是,,在由清朝士人開始構筑的話語體系中,,這種兩分后臉譜化的貼標簽方式被從上到下灌輸至帝國上下從官員到普通百姓的腦海之中。以恭親王之尊,,尚免不了“鬼子六”之譏,,而李鴻章,就更逃不過“賣國賊”的大帽子了,。

這樣的“自娛自樂”的閉門鬧劇中,,清朝迎來了甲午戰(zhàn)爭日本的挑戰(zhàn)。丟失了朝鮮,,清朝失去了最后一個“屬國”,,朝貢體系于是時徹底完結。而“天朝”的幻夢卻依舊停留在如此多清國人的腦海之中,。配合著演義故事般“忠臣”對“奸臣”,、“清官”對“貪官”,“義士”對“漢奸”的歷史話語的構建,,與史實和真正對歷史教訓的反思漸行漸遠,。

不從根本上擁抱近代化,還乘冪在自己曾經東亞文明核心地位中的大清國,,便沒有一點勝利的可能了,。

正是在國民國家化的基礎上,日本才在很短的時間內完成了兩次工業(yè)革命,,逐步實現(xiàn)了近代工業(yè)化,。這是清朝政府無法望其項背的。

寄希望單純“工業(yè)化”是不現(xiàn)實的

在彌漫大清的“天朝”迷思中,,有這樣一群人,,他們比虔誠相信是“貪官奸臣漢奸賣國賊”導致大清失敗的普通人眼光深了一層。他們承認大清在某些方面落后了,。

但不是文化,、制度和社會落后,,只是在工業(yè)和軍事這些特定領域中落后而已,。只要學到西方先進的工業(yè),,造出先進的武器,大清就能重新構筑起原來的“天朝”世界來,??梢哉f洋務派官員大多屬于這一類。

于是他們的路是辦實業(yè),,修鐵路,,建工廠,造武器,。如今仍有人扼腕于洋務運動的“失敗”,,而一再假設如果他們的“洋務”能夠不受阻礙會如何。

是的,,就算不受阻礙,,洋務派能帶來“完整的工業(yè)體系”,洋務運動就不會失敗了嗎,?清朝就真的工業(yè)化了嗎,?這簡直是笑談。

如此想法和清朝時人 “中國文武制度,,事事遠出西人之上,,獨火器不能及”的想法有多大區(qū)別?

洋務派能做的,,不過是想在不改政治制度的條件下,,用國有制(官辦),合資企業(yè)(官商合辦),,承包制(官督商辦),,通過模仿技術和工業(yè)組織模式來實現(xiàn)工業(yè)化。這在當時效果當然好過洋務運動前的中國經濟,,因為起點低,,擁有相當大的提升空間。而這些提升,,反過來將會變成不改革制度就能單獨高速發(fā)展工業(yè)的“成功經驗”,,成為進一步改革制度的極大阻礙。而模仿總是有極限的,。當仿不能仿的時候,,才會驀然發(fā)現(xiàn),原來這個“工業(yè)體系”實際是始終外生于整個國家的,。因此,,它是沒有生命力的,始終只能變成模仿先進國淘汰技術的初級加工工廠而已,。

真正的工業(yè)化,,用馬克思的理論,,是人的解放道路上的一步前進,而非倒退,。

試圖不改變清朝前近代專制帝國的結構,,試圖用中世紀的社會和政治結構去打造“工業(yè)化”,用更加專制的人生控制而非人的解放去構建工業(yè)社會,,不啻天方夜譚,。狗尾巴草的種子是長不出牡丹的。能搞出的,,不過是前近代帝國官手工業(yè)的加強版而已,。

臆想能夠不考慮社會和制度的改變單獨提升“工業(yè)化”的想法,是如此幼稚,,那是試圖用一群被奴役的臣民去實現(xiàn)近代化,。

不改變臣民國家事實清朝沒有勝機

而我們審視當時的清朝,百姓還處于中世紀的臣民國家中,,他們沒有獨立地位和自主權利,只有納稅,、供養(yǎng)官家的義務,只能服從和效忠于君主和朝廷。

他們總是犧牲者,、被壓迫者,、被剝奪者。因此,臣民對國家必然是疏遠,、冷漠的心態(tài),。歷來的朝代更迭,于己而言,只有主子殘暴與賢明的區(qū)別,臣民的身份是不變的。

王朝的興衰沉浮,只是百姓茶余飯后的談資,與自己的生存狀態(tài)沒有多大聯(lián)系,。他們只關心自己,不關心國家,只會消極服從,不會積極參與,。

這,就已經決定了清朝的洋務運動必然失敗,。

相比之下,,日本的井上清說過:“我們日本民族,和以它為基礎的政治統(tǒng)一體,即日本國民.,也是在打破封建的過程中才形成的?!?

在這些變化之中,,值得注意的是隨著日本明治維新后實行立憲政治。締造了一個民選國會,承認人民的參政權和決定國家預算時的發(fā)言權,。議會的開設,容納社會各主要階層參與政府,這就使得國家權力由少數(shù)人壟斷開始向由社會主要階級掌握的方向發(fā)展,。

在地方上,1880年完成的“三新法”規(guī)定,地方區(qū)劃在府縣下面設郡,、區(qū),、町、村;由官治制向自治制發(fā)展的大飛躍,。

町村會獲得了町村的最高議決機關的資格,預算編成權,、爭議決定權、選舉執(zhí)行權,、行政監(jiān)察權,、意見提出權等都比原來更廣泛,而且也賦予了市町村以公法人格,促進了市町村財政的近代化,是日本歷史上的巨大進步,。德富蘇峰稱,“市町村制度的實施將給政治運動帶來極大變化”,“其變化實吾人生平所希望的所謂平民主義的變化——國民參與國政”,。

換言之,在明治維新之后,,日本民眾得意廣泛參與大到國家政治,,小到身邊的的地區(qū)事務的權利。就是對于自己所繳納的稅款,,在預算,、執(zhí)行、使用的各個環(huán)節(jié)上,,也獲得了監(jiān)督,、牽制甚至部分的決定權。

日本的國民國家化推動了近代國民的鑄造,鍛煉了民眾的公共參與意識及承擔國事的行政能力,也培養(yǎng)其愛國心,、獨立性和名譽心,增強了對國家的責任感,。

在短短20多年的時間里成功地實現(xiàn)了“去地域化”,在一定程度上實現(xiàn)了“去奴仆化”,將分散的藩民整合成為一起應對外敵的“統(tǒng)一國民”。

正是在國民國家化的基礎上,,日本才在很短的時間內完成了兩次工業(yè)革命,,逐步實現(xiàn)了近代工業(yè)化。這是清朝政府無法望其項背的,。不從根本上擁抱近代化,,還乘冪在自己曾經東亞文明核心地位中的大清國,便沒有一點勝利的可能了,。

換言之,,甲午戰(zhàn)爭是走向近代化國家的日本與轉型緩慢的舊日東亞文明核心大清國之間的決斗。而還沉迷在前近代“天朝”迷霧中的清國,,面臨著近代化挑戰(zhàn),,在各個方面都已經被日本甩開一大截,沒有一絲獲勝的希望,。如今,,兩個甲子過去,120年前縈繞在國人心頭的迷霧,,如今已經消散了嗎,?

北洋水師覆滅是因“避戰(zhàn)保船”嗎,?

北洋水師覆滅是因“避戰(zhàn)保船”嗎,? 清朝戰(zhàn)敗是工業(yè)化競賽失敗的結果

清朝戰(zhàn)敗是工業(yè)化競賽失敗的結果 日本用錢也能“砸”出一個勝利

日本用錢也能“砸”出一個勝利 大清地大物博為何籌款輸給日本

大清地大物博為何籌款輸給日本 日本民眾負擔數(shù)倍于清朝百姓

日本民眾負擔數(shù)倍于清朝百姓 為何日本民眾比清朝百姓更能承受高負擔

為何日本民眾比清朝百姓更能承受高負擔 清朝擁兵百萬卻每每以少打多

清朝擁兵百萬卻每每以少打多 清朝陸軍可戰(zhàn)之兵少于日本

清朝陸軍可戰(zhàn)之兵少于日本 清朝陸軍裝備比日軍先進卻戰(zhàn)敗

清朝陸軍裝備比日軍先進卻戰(zhàn)敗 只有武器近代化的清軍必然戰(zhàn)敗

只有武器近代化的清軍必然戰(zhàn)敗 日軍為何制造旅順大屠殺

日軍為何制造旅順大屠殺 日本如何打贏旅順大屠殺輿論戰(zhàn)

日本如何打贏旅順大屠殺輿論戰(zhàn) 戰(zhàn)前清廷內部權斗破壞軍備

戰(zhàn)前清廷內部權斗破壞軍備 輕率開戰(zhàn)因清廷欲打擊李鴻章

輕率開戰(zhàn)因清廷欲打擊李鴻章 甲午戰(zhàn)敗埋下戊戌變法失敗根源

甲午戰(zhàn)敗埋下戊戌變法失敗根源 領導日本打敗清朝的是一群大貪官

領導日本打敗清朝的是一群大貪官 破除關于甲午戰(zhàn)爭的兩則神話

破除關于甲午戰(zhàn)爭的兩則神話 日本究竟如何使用甲午賠款?

日本究竟如何使用甲午賠款? 戰(zhàn)區(qū)清朝百姓為何積極幫助日軍

戰(zhàn)區(qū)清朝百姓為何積極幫助日軍

所有評論僅代表網友意見,,鳳凰網保持中立