2014.08.27 總第024期 編輯:蘭臺

上次的《重讀甲午》我們已經(jīng)談到甲午戰(zhàn)爭之前,,日本已經(jīng)完成了近代化國家建設(shè),,實現(xiàn)了舉國一致。但當時日本政府宣傳號召國民應(yīng)該具有的的忠君、武士道等素質(zhì)又與近代應(yīng)有的國民精神差距巨大,。是什么導致了這種矛盾,?這期重讀甲午,我們來談?wù)劶孜鐟?zhàn)前將日本拖上侵略與軍國主義道路的“回歸傳統(tǒng)”思潮與運動,。[詳細]

文明開化,、啟蒙運動、自由民權(quán)運動也帶有濃厚的歐化主義色彩,,而與日本傳統(tǒng)社會和文化有著相當多不可調(diào)和的深刻矛盾,。

這個過程存在一個最重大的問題,,就是這種變化并非日本社會的發(fā)展自發(fā)形成,,而是對外部壓力的一種應(yīng)激反應(yīng)。

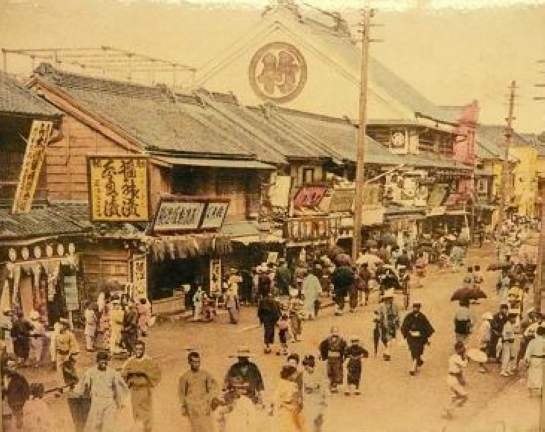

日本明治維新期初全面西化

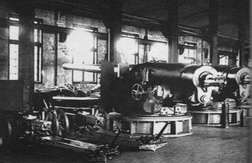

明治新政府成立之后,面對西方列強的壓力,將“富國強兵”作為國家建設(shè)的目標。為了實現(xiàn)這一目標,出于對世界大勢的認識,積極推行“文明開化”的近代化政策,。

在明治新政府的指導層中,一般都具有這樣的認識:西方文明優(yōu)于日本文明,要想實現(xiàn)國家的獨立富強,必須大力學習,、移植西方的文物制度。

木戶孝允在視察歐美之后說:“東洋諸國現(xiàn)行之政治風俗,不足以使我國盡善盡美,。而歐美各國之政治,、制度、風俗,、教育,、營生、守產(chǎn),、皆超絕東洋,。”因此,為使日本進步發(fā)展,早日躋身于世界強國之列,必須將西方的“開明之風”和法律制度等移植到日本,。

西鄉(xiāng)隆盛和大久保利通也積極主張學習西方先進文明和科學技術(shù),以“開發(fā)人的智慧”,促進“百般事業(yè)”的“進步開.至于伊藤博文等人,更積極主張把“歐美各國之政治制度,、風俗習尚、教育,、生產(chǎn)”的“文明風氣”移入日本,使日本迅速進入“開明諸國之行列”,。

基于這樣的認識,明治政府將文明開化作為基本國策,,積極導入西方近代思想和學問,,大力推行歐化政策。這在明治初期成為文明開化的新風潮,。

啟蒙思想家們對西方近代思想和價值觀念的宣傳,是基于一些普遍性的認識,。

受西方進化論思想的影響,人們認為:歷史是進化的,人類的歷史即是一個從野蠻到半開化再到文明的進化過程;現(xiàn)在的西方已達到了文明階段,而日本仍處于半開化的階段。因此,要想實現(xiàn)國家的獨立富強,必須“以西洋文明為目標”,將西方文明移植到日本,。

在他們那里,全面學習,、移植西方文明,不僅不會喪失日本的獨立,恰恰相反, 這反而是達到國家獨立富強的必由之路。正是從這樣的普遍的樂觀的認識出發(fā),他們對傳統(tǒng)采取了徹底批判和否定的態(tài)度,。

沿著文明開化,、啟蒙運動的道路發(fā)展起來的是日本的自由民權(quán)運動,。自由民權(quán)運動是繼承啟蒙思想運動,但又比啟蒙運動更進一步的運動,。

明治維新期的全面西化中隱藏危險

自由民權(quán)運動是主張伸張個人的獨立自由權(quán)利的運動,也是促使人們的物欲解放的運動,。同時,,自由民權(quán)運動還是改革傳統(tǒng)社會的運動。在自由民權(quán)運動中,,日本社會對傳統(tǒng)封建家族制度及其道德進行了堅決的批判,,積極提倡建設(shè)新的近代家族道德。

自由民權(quán)運動比較徹底地主張人民的自由、權(quán)利,。因此,,在自由民權(quán)運動中,出現(xiàn)了對政府的專制可以行使“抵抗權(quán)”、“革命權(quán)”的主張和行動,。

文明開化,、啟蒙運動、自由民權(quán)運動對日本現(xiàn)代化有著非常重要的意義,。它們都是站在對世界大勢,、人類普遍性的認識之上,認為要使日本實現(xiàn)獨立富強,達到文明之境,必須以西方文明為目標,將西方文明移植到日本。

這些主張及運動對日本社會,、政治以及思考方式,、生活方式從傳統(tǒng)向現(xiàn)代的變革,產(chǎn)生了深刻的影響。帶來了日本現(xiàn)代化進程中開放,、普遍,、合理的一面。

但是這個過程存在一個最重大的問題,,就是這種變化并非日本社會的發(fā)展自發(fā)形成,,而是對外部壓力的一種應(yīng)激反應(yīng)。因此文明開化,、啟蒙運動,、自由民權(quán)運動也帶有濃厚的歐化主義色彩,而與日本傳統(tǒng)社會和文化有著相當多不可調(diào)和的深刻矛盾,,這也為后來日本走向傳統(tǒng)主義和國家主義運動的反轉(zhuǎn)埋下了伏筆,。

人們開始擔心,在面臨西方列強的侵略和壓迫之際,歐洲的近代國家觀和自主愛國的論理,不僅不會有助于國家的獨立,反而會破壞國民的統(tǒng)一。

明治初期的全盤西化的浪潮,,至此遭到保守派的全面反擊,終于,“日本化”壓倒了“西洋化”,。

西方文化與傳統(tǒng)文化的矛盾造成回歸傳統(tǒng)壓力

伴隨著文明開化,、啟蒙運動、自由民權(quán)運動的展開,社會上出現(xiàn)了一股歐化風潮,。人們相信,只要拋棄傳統(tǒng),將西方文明移植到日本,使日本完全歐化,就可以實現(xiàn)和保證日本的獨立,。但是,漸漸地人們發(fā)現(xiàn)事情并非如他們所期待的那樣。

自由,、權(quán)利思想和自主愛國精神的宣揚,本來應(yīng)該使國家達到統(tǒng)一和獨立富強,但實際上卻帶來了君與臣,、官與民的對立。在自由民權(quán)運動中,不僅出現(xiàn)了推翻專制政府的思想,還出現(xiàn)了否定天皇制的言論,。這樣,人們開始擔心,在面臨西方列強的侵略和壓迫之際,歐洲的近代國家觀和自主愛國的論理,不僅不會有助于國家的獨立,反而會破壞國民的統(tǒng)一,。

造成這一現(xiàn)象的原因在于:日本不同于西方現(xiàn)代國家的國家意識與以東方文化為背景的東方式國家觀念,。“在東方,,國家就是一切,,市民社會在初生而未成形的狀態(tài);在西方,,國家與市民社會之間存在著調(diào)整了的相互關(guān)系,。假使國家開始動搖,市民社會這個堅固的結(jié)構(gòu)立即出面,。國家只是前面的塹壕,,在它后面有工事和地堡里的鏈條?!?/p>

同時,,人們樂觀的攝取西方文化,這給社會面貌和人們的生活方式、思維方式帶來了新的變化,。但是,在文明開化的運動中出現(xiàn)的忘卻和拋棄文化傳統(tǒng)的動向,使許多人感到“許多貴重的民族文化遺產(chǎn)”受到了破壞,。這樣,人們開始擔心日本會為了達到獨立富強而喪失它的“個性”,西方化所付出的代價是喪失它自身的“根據(jù)”。

如日本傳統(tǒng)“家”制度的基本特點是重視家的延續(xù),家的存在高于一切;家長高于子女,有著很強的親權(quán);長子高于其他子女,實行長子繼承制;男性高于女性,男尊女卑,。雖然這樣的家庭形態(tài)開始主要存在于武士階級,但由于武士階級是占統(tǒng)治地位的階級,所以也漸漸在農(nóng)工商等階層中普及開來,成為德川時代家庭形態(tài)的主要形式,。

明治維新后實行的一系列改革,對舊的“家”制度形成了強烈沖擊。出于模仿西方國家實現(xiàn)近代化的需要,明治新政府開始著手進行社會制度的改革,。平民不僅可以擁有姓氏,還可以自由遷移和選擇職業(yè),可以與華,、士族通婚,原則上實現(xiàn)了“四民平等”。

隨著文明開化的進展和近代教育的普及,西方的一夫一妻制和男女平等的思想傳人日本,傳統(tǒng)的家族制度成為眾矢之的,受到激烈的批判,。這不僅淡化了家長制對人們的約束,也將新的社會風氣帶人家庭之中,使舊的家族傳統(tǒng)發(fā)生動搖,。

但是,這樣的現(xiàn)象引起了一些頑固保守派的擔憂,他們擔心傳統(tǒng)家族制度的解體會動搖天皇制的基礎(chǔ)。

出于上面的反省和擔心,于是出現(xiàn)了對文明開化,、自由民權(quán)運動的歐化主義的反動,這便是甲午戰(zhàn)爭爆發(fā)前十多年日本主流思潮的逆向運動——傳統(tǒng)主義和國家主義運動,。

“日本化”最終壓倒“西洋化”

隨著文明開化運動的深入和自由民權(quán)運動的展開,在明治政府內(nèi)部也出現(xiàn)了批判自由放任的文明開化政策,強調(diào)傳統(tǒng)忠孝思想教育的動向。

1879年,明治天皇的侍講元田永孚起草《教育大旨》,批判文明開化風潮的流弊為“置忠孝于腦后”,主張要“基于祖宗的典訓,專事致力于彰明仁義忠孝”,。圍繞之產(chǎn)生了元田永孚與伊藤博文的論戰(zhàn),最后元田取得了勝利,。1882年,以天皇名義頒發(fā)了《軍人敕語》,規(guī)定軍人必須忠君愛國,絕對服從天皇。1889年2月21日,時任文部大臣的開明官僚森有禮被暴徒作為“亂臣賊子”而誅殺,象征性地表明了傳統(tǒng)主義思想對文明開化思想的勝利,。

復活和強調(diào)傳統(tǒng)思想的運動,是針對文明開化的歐化風潮而出現(xiàn)的,。為了解決由鼓吹西方近代自由、權(quán)利主張和自主愛國的倫理而帶來的日本傳統(tǒng)社會的崩壞及造成的君民,、官民的對立和社會思想的混亂,。傳統(tǒng)主義者抬出儒家思想作為靈丹妙藥,企圖以忠君作為愛國的基礎(chǔ),用傳統(tǒng)思想來維持社會秩序,以便保證國民的統(tǒng)一和國家的獨立。

這種思想雖然有著濃厚的復古,、保守色彩,但卻是將國民的忠誠聚集于天皇國家,在并有效利用傳統(tǒng)的巨大能量的有效工具。傳統(tǒng)主義后被吸收于《教育敕語》,成為《教育敕語》的基本精神。

在明治初期曾經(jīng)的全盤西化浪潮,,至此遭到保守派的全面反擊,終于,,“日本化”壓倒了“西洋化”。

借由天皇制國家的構(gòu)建完成,,國家主義在日本慢慢成為一種通過灌輸抽象的國家概念和“愛國精神”,,維護上層統(tǒng)治集團利益的思潮。

這一國家體制,雖然從外表看也有著近代資本主義的形式,但其基礎(chǔ)仍是傳統(tǒng)共同體主義的天皇制,、家族制度和價值觀念,。

鼓吹擴張的傳統(tǒng)主義和國家主義大行其道

19世紀80年代中期,成長于明治年代的青年們中間出現(xiàn)一股保存國粹運動。國粹主義者們雖然對歐化主義采取批判態(tài)度,但作為受過文明開化,、啟蒙思想洗禮的年青人,他們并不全盤否定西方文明.他們所主張的是采用西洋文明要“有助于日本的利益及幸福之實”,。他們想用立憲君主政體來達到和加強國民的統(tǒng)一,用保守進步主義來保持和發(fā)揚國民的特性。

也就是說,他們試圖將西方文明和日本文明的精華結(jié)合起來,創(chuàng)造“新日本”的文明,。沿著這一時代精神的潮流,從19世紀80年代末到19世界90年代末,相繼頒布了《帝國憲法》(1889),、《教育敕語》(1890)和《明治民法》(1998)。這標志著明治立憲主義天皇制國家體制的確立,也標志著明治時代將西方文明與日本的傳統(tǒng)文明結(jié)合起來的努力告一段落,。

而隨著這一逆向思潮的發(fā)動,,原來的啟蒙思想家們紛紛轉(zhuǎn)向,開始公然主張國家主義和對外侵略主義。他們鼓吹社會達爾文主義,。以后,更發(fā)展于“國家有機體論”基礎(chǔ)上的國家主義,提倡侵略戰(zhàn)爭,。另外,從19世紀70年代中期到80年代中期前后,政府的教育政策也從自由主義轉(zhuǎn)向國家主義方向。1886年,政府頒布“學校令”,開始推進以帝國大學為頂點的國家本位的教育,系統(tǒng)地灌輸國家主義思想,。

這一過程中被鼓吹的傳統(tǒng)主義和國家主義,,雖然在主張和側(cè)重點上不同,但卻是互為表里、不可分割,。國家主義的著眼點雖然在于外部,。但也有著把國民的視線引向國外、緩和國內(nèi)斗爭的用意,。而且,要向外擴張,也必須有安定的國內(nèi)秩序和國民對政府的同心協(xié)力,而這恰恰是傳統(tǒng)道德能發(fā)揮作用的領(lǐng)域,。

傳統(tǒng)主義的著眼點雖在于國內(nèi)的秩序和風習,但其最終目的仍是為了伸張國權(quán)。而且,國家主義的對外擴張的勝利,也會帶來國內(nèi)秩序和道德的強化,。

傳統(tǒng)主義,、國家主義在最大限度地調(diào)動和利用國民的傳統(tǒng)感情和忠誠心方面,發(fā)揮了不可估量的作用。而這種非合理主義的東西一旦并不用來走向現(xiàn)代化,,且無法對其加以規(guī)范和制約時,就會帶來巨大災(zāi)難,。上世紀30年代以后日本確立法西斯體制,、步入戰(zhàn)爭泥潭的歷史足以證明這一點。

走向法西斯和軍國主義的天皇制國家建立

那么,,這一反轉(zhuǎn)是如何實現(xiàn)的呢,?

明治政府通過對歐美國家的考察,認識到必須建設(shè)國民國家,。所謂國民國家,,顯然僅僅是中央集權(quán)還不夠,還必須把國民組織到國家之內(nèi),,讓全體國民參與國家政治生活,,為國家貢獻力量,如承擔兵役義務(wù)等,。

這一過程中,,天皇作為日本建設(shè)統(tǒng)一近代國家的最有效手段,其政治權(quán)力和精神權(quán)威也得到了充分的強化和利用,。此間政府適時地提出了“一君萬民”的口號,,一方面加強天皇作為“一國之君”的政治權(quán)威,最大限度地強化天皇的政治權(quán)力,;與此同時,,力求形成“一君”之下的統(tǒng)治對象“萬民”。通過政府之手,,有意識地將天皇的誕生與日本國家的產(chǎn)生視為密不可分的一體,,或者說有目的地規(guī)定為同一個開始。

政府還實行義務(wù)教育制,,普及初等教育,,在學校教育中教授國史,向?qū)W生灌輸國家和天皇觀念,。1890年10月30日政府頒布了《教育敕語》,,以培養(yǎng)人們“尊王愛國的志氣”?!白鹜酢迸c“愛國”被人為地緊密聯(lián)系在一起,,成為日本人國體觀念中同等重要的組成部分。

通過這些手段,,天皇除已擁有的政治權(quán)力外,,又增添了影響、干涉,、甚至決定國民價值觀念的權(quán)力,。天皇借國家之手,對國民生活開始發(fā)揮其現(xiàn)實政治影響作用,;而國家也同樣借天皇之名義,,把政治權(quán)力的作用擴展到政治現(xiàn)實勢力范圍之外,。國家與天皇這兩者的結(jié)合,從此被認為是存在于日本人的過去,、現(xiàn)在,、乃至未來的永恒,。

天皇制以握有絕對權(quán)力的天皇為頂峰,,由行政官僚和軍事官僚以天皇名義行使統(tǒng)治權(quán),以軍人敕諭和教育敕語使臣民對天皇忠誠,,由此使國家統(tǒng)一,,天皇制就是這種靠制度和意識形態(tài)來支撐的龐大建筑。日本以此建立了一個特異的國體,。

日本特異的國體也導致了當時日本人特殊的國家觀念,。

在歐洲近代國家中,國家與社會是彼此獨立的,。典型的近代市民國家中,,經(jīng)常可以看到國家權(quán)力與人民的權(quán)力即市民權(quán)相對抗的關(guān)系,。對抗與不斷斗爭的結(jié)果,,市民甚至可以采用暴力手段來解體國家。但是在日本,,類似的狀態(tài)從來沒有存在過,。國家在民眾自身與天皇及國家的“一體”想象中統(tǒng)一成一個整體,對國家的批判也就是批判了社會全體,。因此,,這種批判必然是無效的。

借由天皇制國家的構(gòu)建完成,,國家主義在日本慢慢成為一種通過灌輸抽象的國家概念和“愛國精神”,,維護上層統(tǒng)治集團利益的思潮。這種思潮宣揚國家是人類生存和發(fā)展所必不可少的,,主張強化統(tǒng)治階級的國家機器,;宣揚“國家至上”,要求絕對地服從和忠于統(tǒng)治階級的國家,;它作為狹隘民族主義的一種表現(xiàn),,甚至宣傳民族有優(yōu)有劣,鼓吹優(yōu)等民族有統(tǒng)治劣等民族的權(quán)力,,煽動民族仇恨等,,演變成極端國家主義體制,最終成為反動的軍國主義以及法西斯主義,。

近代日本沒有發(fā)展到西方近代社會民權(quán)戰(zhàn)勝王權(quán)的階段,,而相反,,以日本還以停留在中古的傳統(tǒng)社會結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),用近代行政和技術(shù)手段加以編織調(diào)整,,以天皇作為權(quán)力頂端,,建立了極端國家主義體制,將日本推向了自由民主的反面,。

從本質(zhì)上來說,,這一國家體制,雖然從外表看也有著近代資本主義的形式,但其基礎(chǔ)仍是傳統(tǒng)共同體主義的天皇制、家族制度和價值觀念,。這種將西方近代的東西和日本傳統(tǒng)的東西結(jié)合起來的二重結(jié)構(gòu)體制,即是日本以自己的方式而不是以歐洲的方式迅速實現(xiàn)近代化的根本原因所在,同時也導致日后的日本走上軍國主義不歸路,。

對于并非從自身社會中自然演化出來的近代化需求,中日兩國作為東方文明的兩個代表,,實際上演出了看似截然相反,,實際又異曲同工的回應(yīng)。

日本在“西化”外表之下骨子里那種對自身文化的自負,,與清朝的天朝上國比,其根深蒂固程度并不遜色,。

甲午戰(zhàn)爭為日本走上天皇制國家道路添最后一磚

但是,,天皇的政治權(quán)威被國家以政治形式確立之后,并不是從其開始就得到了人民在思想和行動上的真正響應(yīng),。因為人民在政治上的地位與幕藩時代并沒有什么根本性的改變,,人民仍然處于無權(quán)的地位。除少數(shù)接受了西方啟蒙思想的人之外,,多數(shù)人尚沒有萌發(fā)自覺的政治要求,。所謂的國家主義在當時的日本,只是為了對付歐美的沖擊而完成了形成獨立主體的民族革命,。

與國家和國民的形成相應(yīng)的,,是日本人的國家觀念通過對外侵略戰(zhàn)爭而被強化,同時天皇的權(quán)威也通過對外侵略戰(zhàn)爭逐漸鞏固提高,。

盡管明治政府通過種種政治法律手段竭力使國民接受國家的管理取得了初步成效,,但人民對明治政府的態(tài)度并不如政府所期望。因為生活在傳統(tǒng)社會中的百姓尚沒有完全接受新政府,,尤其是在這場變革中沒有直接得到利益的那些人對新政府甚至是持有反對態(tài)度的,。“日清戰(zhàn)爭前,周圍到處彌漫著反對明治新政府的氣氛,?!?顯然,中日甲午戰(zhàn)爭是改變這種狀況的一個契機,。任何團體和組織在一致對外的口號下,,往往都可以把內(nèi)部分散甚至對立的力量集合起來。

對外戰(zhàn)爭的勝利,,似乎有力地證明了國家主義的現(xiàn)實功效性,,對日本近代國家的初期發(fā)展無異于注射了一針“興奮劑”。明治維新的目標既然是“富國強兵”,,就是想通過近代國家的建設(shè)達到與資本主義列強齊頭并進的狀態(tài),。一場資產(chǎn)階級革命形成了日本近代天皇國家體制,,而“兵強國富”的最好證明自然是通過與其它強大國家面對面的較量來完成了,。

至于這場較量是否侵犯了其它國家的權(quán)利,是否符合正義性道德的要求,,這樣的思考都被人為地“忽略”了,。并且,對外戰(zhàn)爭的勝利更證明了日本式國家主義的有效性,。天皇權(quán)威之下可以集全國之力戰(zhàn)勝看似仍然強壯的大清王朝,,自然證明了天皇無與倫比的力量。這樣,,對外打開帝國主義之路的中日甲午戰(zhàn)爭,,對內(nèi)也提高了天皇的權(quán)威,日本國民在天皇之下團結(jié)起來了,。與此同時,,也就接受了天皇“臣民”的地位安排。

這個意義上,,甲午戰(zhàn)爭的勝利,,幫助日本在走向軍國主義的道路上,邁出了關(guān)鍵的一步,。

對近代化挑戰(zhàn)的不適是清日雙方共同的問題

從明治維新開始,,日本從上層到民眾都急切地吸收來自西方現(xiàn)代化的成果,從而使日本的近代變得“早熟”和“速成”,。在這樣的過程中,,日本國家的發(fā)展也顯然是按照非正常程序前行的“畸形”發(fā)展,最終借助甲午戰(zhàn)爭,,完成了通往軍國主義的極端國家主義政權(quán)的構(gòu)建,。

相對于始終無法放掉天朝上國心態(tài)而導致近代化進程屢屢受阻的清朝來說,在面對近代化挑戰(zhàn)時,,日本表現(xiàn)出另一種可能頑固程度不遑多讓的近代化阻礙,。

從表面上看,,日本的明治維新,文明開化在文化,、技術(shù)甚至制度上全面快速學習已經(jīng)走進近代化的西方發(fā)達國家,。而實際上,如上文所述,,“速成”的結(jié)果就是,,整個社會尚未適應(yīng)近代化的要求并作出自發(fā)改變,而“速成”又急需有效社會動員迸發(fā)出的力量,。于是加強皇權(quán)專制成為唯一的選擇,。日本很怪異的形成了用落后的中古思想和社會結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)的“快速”近代化。形成了一具用近代皮膚,、肌肉和神經(jīng)包裹著古代大腦和骨頭的怪異軀體,。

而從貫穿維新前后的“和魂洋才”、“東洋道德,、西洋藝術(shù)”口號到反“西洋化”的東方傳統(tǒng)主義和國家主義回潮,,直到畸形的軍國主義道路形成。我們還能管窺到日本在“西化”外表之下骨子里那種對自身文化的自負,,與清朝的天朝上國比,,其根深蒂固程度并不遜色。

歸根結(jié)底,,終究是因為這還是傳統(tǒng)東方文明遭遇近代化挑戰(zhàn)后如出一轍的應(yīng)激反應(yīng),。對于并非從自身社會中自然演化出來的近代化需求,中日兩國作為東方文明的兩個代表,,實際上演出了看似截然相反,,實際又異曲同工的回應(yīng)。

無論是清朝甲午戰(zhàn)敗,,走向崩潰,,還是日本戰(zhàn)勝,走向軍國主義的毀滅之路,,困擾兩者的根本問題實際上是相似的,。什么是近代化和現(xiàn)代化,傳統(tǒng)東方文明國家又如何面對近代化和現(xiàn)代化的大潮,,一個多世紀以來的歷史,,留給后人無數(shù)的經(jīng)驗與教訓。

北洋水師覆滅是因“避戰(zhàn)保船”嗎?

北洋水師覆滅是因“避戰(zhàn)保船”嗎? 清朝戰(zhàn)敗是工業(yè)化競賽失敗的結(jié)果

清朝戰(zhàn)敗是工業(yè)化競賽失敗的結(jié)果 日本用錢也能“砸”出一個勝利

日本用錢也能“砸”出一個勝利 大清地大物博為何籌款輸給日本

大清地大物博為何籌款輸給日本 日本民眾負擔數(shù)倍于清朝百姓

日本民眾負擔數(shù)倍于清朝百姓 為何日本民眾比清朝百姓更能承受高負擔

為何日本民眾比清朝百姓更能承受高負擔 清朝擁兵百萬卻每每以少打多

清朝擁兵百萬卻每每以少打多 清朝陸軍可戰(zhàn)之兵少于日本

清朝陸軍可戰(zhàn)之兵少于日本 清朝陸軍裝備比日軍先進卻戰(zhàn)敗

清朝陸軍裝備比日軍先進卻戰(zhàn)敗 只有武器近代化的清軍必然戰(zhàn)敗

只有武器近代化的清軍必然戰(zhàn)敗 日軍為何制造旅順大屠殺

日軍為何制造旅順大屠殺 日本如何打贏旅順大屠殺輿論戰(zhàn)

日本如何打贏旅順大屠殺輿論戰(zhàn) 戰(zhàn)前清廷內(nèi)部權(quán)斗破壞軍備

戰(zhàn)前清廷內(nèi)部權(quán)斗破壞軍備 輕率開戰(zhàn)因清廷欲打擊李鴻章

輕率開戰(zhàn)因清廷欲打擊李鴻章 甲午戰(zhàn)敗埋下戊戌變法失敗根源

甲午戰(zhàn)敗埋下戊戌變法失敗根源 領(lǐng)導日本打敗清朝的是一群大貪官

領(lǐng)導日本打敗清朝的是一群大貪官 破除關(guān)于甲午戰(zhàn)爭的兩則神話

破除關(guān)于甲午戰(zhàn)爭的兩則神話 日本究竟如何使用甲午賠款,?

日本究竟如何使用甲午賠款,? 戰(zhàn)區(qū)清朝百姓為何積極幫助日軍

戰(zhàn)區(qū)清朝百姓為何積極幫助日軍 東亞文明核心的轉(zhuǎn)型之痛

東亞文明核心的轉(zhuǎn)型之痛 甲午前日本民眾曾武力抗拒兵役

甲午前日本民眾曾武力抗拒兵役 日本甲午前如何做到舉國一致

日本甲午前如何做到舉國一致

所有評論僅代表網(wǎng)友意見,,鳳凰網(wǎng)保持中立