歐洲人為什么如此討厭德國(guó),?

作者:鳳凰資訊

2015-03-31 第96期

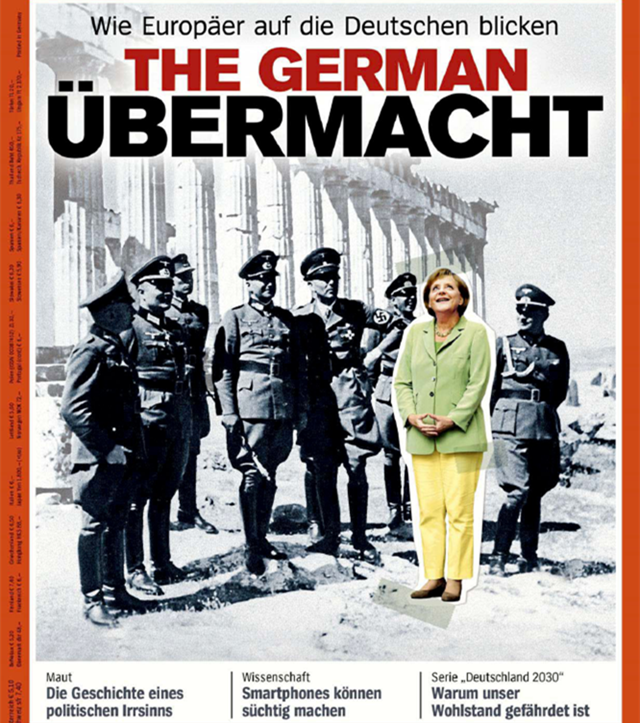

3月21日發(fā)行的德國(guó)《明鏡》封面

《赫芬頓郵報(bào)》稱,,最新一期德國(guó)《明鏡》周刊的封面圖片在媒體和社交網(wǎng)絡(luò)之中引發(fā)了種種非議。在那幅封面圖中,,默克爾站在雅典衛(wèi)城前,,身后是一群納粹軍官。

該封面于德國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月21日刊出,,而希臘總理齊普拉斯即將在3月23日出訪德國(guó),。因此,很多媒體,,包括《世界報(bào)》,、《法蘭克福報(bào)》和《南德意志報(bào)》,都認(rèn)為《明鏡》周刊以此作封面很不恰當(dāng),,很不合時(shí)宜,。

《明鏡》周刊將默克爾“納粹化”,,將其與納粹相提并論,引發(fā)了很多媒體與網(wǎng)友的口誅筆伐,,這是焦點(diǎn)之一,。與此同時(shí),另一個(gè)問題也不容忽視,,那就是歐洲人的厭德情結(jié),。

歐洲人到底有多討厭德國(guó)呢?讓我們來(lái)小小總結(jié)一下,。

塞浦路斯

2013年3月,,塞浦路斯曾爆發(fā)多次大規(guī)模示威游行。在游行中,,很多示威者在總統(tǒng)府門口高舉著畫有身穿德軍軍服的默克爾肖像海報(bào)以示抗議,。

西班牙

差不多同時(shí),在西班牙巴倫西亞一年一度的法雅節(jié)到來(lái)之際,,有人為默克爾打造了一尊雕像,。不過,那次默克爾被惡搞成了一位邪惡的女校長(zhǎng),,向西班牙政府首腦和部長(zhǎng)們講解“默克爾十誡”,。最終,這尊雕像被燒毀,。

2012年9月,,在這位“歐洲暴君”出訪馬德里之際,滿大街出現(xiàn)的標(biāo)語(yǔ)都是“沒有德國(guó)的歐洲”以及“默克爾滾回家去”,。2012年11月,,默克爾訪問葡萄牙,在里斯本的大街上,,人們高喊著“葡萄牙不是默克爾的國(guó)家”的口號(hào),。

2012年10月9日,希臘雅典,,示威者將默克爾惡搞成希特勒,,以示抗議

希臘

不過要說(shuō)反應(yīng)最激烈的,還要數(shù)希臘,。2012年10月9日,,希臘人的反德情緒達(dá)到了頂峰。當(dāng)時(shí),,在雅典的大街上,,人們將德國(guó)國(guó)旗和代表納粹的十字旗一同燒毀,,示威者還舉著被惡搞成希特勒的默克爾人形立牌,,抗議她的來(lái)訪,。不僅如此,希臘年輕人還穿著納粹黨衛(wèi)軍制服,,高喊著“抵制第四帝國(guó)”的口號(hào),。

法國(guó)

更別提法國(guó)了。在法國(guó),,無(wú)論是極右派還是極左派,,都很討厭德國(guó)。這兩派甚至還展開了“競(jìng)爭(zhēng)”,,看誰(shuí)對(duì)“可憎的德意志帝國(guó)”的譴責(zé)更為尖刻和徹底,。

2011年,在法國(guó)社會(huì)黨選舉期間,,阿爾諾·蒙特布爾(Arnaud Montebourg)就將默克爾比作“鐵血宰相俾斯麥”,,稱“俾斯麥為了統(tǒng)一德國(guó)公國(guó),就曾采取征服他國(guó)的策略,,尤其是法國(guó),。默克爾似乎在以同樣的方式解決國(guó)內(nèi)事務(wù),她試圖將德國(guó)保守派的經(jīng)濟(jì)和財(cái)政秩序強(qiáng)加給整個(gè)歐洲,。”另一位左翼黨領(lǐng)袖讓·呂克·梅朗松(Jean-Luc Mélanchon)談起“厭德情結(jié)”來(lái),,也是相當(dāng)“自然”,稱“沒有人想當(dāng)?shù)聡?guó)人”,。

不僅如此,,甚至連現(xiàn)任法國(guó)總統(tǒng)奧朗德、前任法國(guó)總統(tǒng)薩科齊和法國(guó)國(guó)民議會(huì)議長(zhǎng)克勞德?巴爾托洛內(nèi)也曾批評(píng)德國(guó),。

在2007年總統(tǒng)競(jìng)選期間,,薩科齊曾說(shuō),“法國(guó)永遠(yuǎn)不會(huì)向極權(quán)主義的誘惑投降,。她從未屠殺任何人,,她沒有發(fā)明什么最后的解決方案;她也從未犯下反人類罪,,也沒有實(shí)施過種族滅絕”,。

意大利

意大利右翼日?qǐng)?bào)《新聞報(bào)》在指責(zé)德國(guó)時(shí),也沒有絲毫的顧慮,。2012年8月3日,,其頭版頭條新聞就指責(zé)了“第四帝國(guó)”的崛起。

其他北歐國(guó)家

還有許多北歐國(guó)家也位列“反德”陣營(yíng)之中,。許多陰謀論網(wǎng)站甚至聲稱他們發(fā)現(xiàn)德國(guó)渴望支持波羅申科抵制普京,,以實(shí)現(xiàn)希特勒征服烏克蘭的“愿望”。

示威者身穿納粹二戰(zhàn)時(shí)期的制服,,抗議默克爾的到訪,,要求其“滾出希臘,!”

那么,德國(guó)何以這么不招歐洲人待見呢,?

歷史原因

法國(guó)《Le Journal International》報(bào)指出其中之一是歷史原因,。至今,歐洲人對(duì)二戰(zhàn)時(shí)期納粹的所作所為仍心有余悸,,康拉德·阿登納曾說(shuō),,“隨著柏林墻的倒塌,一旦柏林重新成為首都——國(guó)外的人們就又會(huì)懷疑起來(lái)”,。當(dāng)今,,德國(guó)的“元?dú)?rdquo;已經(jīng)恢復(fù),整個(gè)歐洲的平衡已經(jīng)發(fā)生變化,。德國(guó)整個(gè)國(guó)家的人口和工業(yè)實(shí)力已經(jīng)超過法國(guó),,也正因?yàn)槿绱耍▏?guó)在歐洲版圖上的影響力已不如從前,。

默克爾“殘忍”的危機(jī)處理手段和家長(zhǎng)制作風(fēng)

該報(bào)指出,,第二個(gè)原因是德國(guó)總理默克爾“殘忍”的危機(jī)處理手段,這也是歐洲人討厭德國(guó)的核心原因,。歐洲人認(rèn)為,,默克爾所采取的危機(jī)處理策略以德國(guó)為中心,對(duì)別國(guó)很殘忍,,沉重的債務(wù)負(fù)擔(dān)使他國(guó)不堪重負(fù),。由此,德國(guó)展現(xiàn)出來(lái)的優(yōu)越感有時(shí)令其他國(guó)家的歐洲人很“不爽”,。所以,,一旦德國(guó)遇上什么麻煩事,他國(guó)人民也就不會(huì)放過“落井下石”的機(jī)會(huì),。

該報(bào)稱,,由于德國(guó)在經(jīng)濟(jì)上有能力將別國(guó)從破產(chǎn)的邊緣拉回來(lái),默克爾有機(jī)會(huì)將自己的觀點(diǎn)強(qiáng)加于別國(guó),。不過,,她的傲慢,再加上她家長(zhǎng)式的“說(shuō)教方式”也總能激怒他國(guó)人民,。

對(duì)此,,前歐洲議會(huì)會(huì)員讓·路易斯·布朗熱(Jean-Louis Boulanges)解釋說(shuō),默克爾是在提醒人們,,人生來(lái)就是受苦的,。《Le Journal International》評(píng)論稱,如果按照這種邏輯推理,,希臘需要付出高昂代價(jià)的原因是他們之前的罪過,。不過,該報(bào)指出,,鑒于這次歐元和歐洲幾乎要被“拖下水”了,,德國(guó)也應(yīng)該“小心”一些,。不少德國(guó)人也同意這種觀點(diǎn),。一位德國(guó)社會(huì)學(xué)家認(rèn)為德國(guó)應(yīng)該這樣定義自己的新身份,“德國(guó)人不是歐洲的主人,,而應(yīng)該是歐洲他國(guó)人民的導(dǎo)師,。”然而,《Le Journal International》認(rèn)為,,如果德國(guó)真的如此定義自己的新身份,,它似乎又將自己塑造成了整個(gè)歐洲的“救世主”。

德國(guó)陰謀論

此外,,針對(duì)歐洲人的“厭德情結(jié)”,,還有人提出了陰謀論。歷史學(xué)家,、人口學(xué)家以及政治學(xué)專家艾曼紐·托德(Emmanuel Todd)在電視節(jié)目中說(shuō),,他懷疑德國(guó)一系列行為背后的真實(shí)意圖,甚至說(shuō)德國(guó)是法國(guó)的頭號(hào)敵人,。他說(shuō),,“我們不了解,德國(guó)正在實(shí)行一個(gè)控制歐洲,、分離法國(guó)的國(guó)家戰(zhàn)略,。”

他舉了馬里的例子來(lái)說(shuō)明,稱在法國(guó)像往常一樣試圖在地中海和非洲施展其影響力時(shí),,德國(guó)卻想從中搗亂,。托德稱德國(guó)在馬里煽動(dòng)負(fù)面情緒,阻止其他國(guó)家前來(lái)幫忙,。他認(rèn)為德國(guó)此舉是在試圖將法國(guó)同歐洲分離,。

不僅如此,托德還稱德國(guó)在歐洲實(shí)行很多限制政策也是為了控制歐洲,。作為世界第二大進(jìn)口國(guó),,實(shí)行限制政策似乎阻止了歐洲他國(guó)商品進(jìn)入德國(guó),這看起來(lái)不符合邏輯,,德國(guó)好像是個(gè)“受虐狂”,。不過,托德指出,法國(guó)的工業(yè)就因此受到了很大的影響,,因?yàn)榉▏?guó)的出口大幅下降了,。他甚至推測(cè),這樣下去,,法國(guó),、意大利、西班牙等國(guó)的工業(yè)將會(huì)消失,,德國(guó)的工業(yè)將獨(dú)自存在,。他說(shuō),德國(guó)這樣做,,是一個(gè)“把法國(guó)同德國(guó)分離的過程”,。

不管托德的推論是真是假,歐洲其他國(guó)家的人民對(duì)法國(guó)厭惡情緒可見一斑,,這“積怨”也可謂由來(lái)已久,。

編譯來(lái)源:《赫芬頓郵報(bào)》及《Le Journal International》