2016-12-26 12:24 鳳凰歷史 約克瑭

據(jù)媒體報(bào)道,近日考古人員在河南信陽(yáng)的楚墓中,,發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)裝有牛前肢骨的大鼎,。對(duì)先秦用鼎的烹飪方式稍有了解,便可知這原是一鍋肥美的牛肉湯,。當(dāng)然,,“鐘鳴鼎食”的貴族式享受,亡故之人自然不可能真正享用到,,今天的人也只能對(duì)著幾根牛骨頭想入非非,,去腦補(bǔ)當(dāng)年那“原來(lái)的配方,原來(lái)的味道”了,。

近日河南信陽(yáng)楚墓出土的牛肉湯

作為“馬斯洛人類需求層次”中基礎(chǔ)需求的重要組成部分,,食物,以及圍繞食物的探討,,一直為人所喜聞樂(lè)見(jiàn),。

古人吃什么?今天人們常吃的食物始于何時(shí),,源于何地起,,又如何傳播,制作技法如何演進(jìn),?

對(duì)這些饒有趣味話題的探討,,大多只能依賴傳世文獻(xiàn)資料的記載和出土的盆盆罐罐去推測(cè)考證——相對(duì)于炊具餐具,具體的食物由于非常容易腐爛,,保存條件實(shí)在苛刻,。

不過(guò),得益于天時(shí)地利,,有幸保存下來(lái)的“文物”食品,,也時(shí)有所聞。這些躲過(guò)歲月摧殘的寶貝,,在給人以驚喜的同時(shí),,還常附帶一些背離常識(shí)的歷史信息--比如餃子的起源。

精細(xì)面食西方來(lái)——新疆出土的餃子餛飩和花式糕點(diǎn)

“中國(guó)古代的小麥種植,,世界上相對(duì)較晚,,以至于麥字(麥)的寫法都是”來(lái)歺“,古音讀為”來(lái)“,翻譯成現(xiàn)代漢語(yǔ),,就是”外來(lái)的食物“或者”來(lái)自遠(yuǎn)方的食物“,。而小麥加工技術(shù),也就自然而然的長(zhǎng)期處于欠發(fā)達(dá)的原始狀態(tài)了:將麥粒直接煮成麥飯食用,,口感之驚悚,,可想而知--甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及今天西方人愛(ài)吃的麥片粥,畢竟那些燕麥?zhǔn)峭ㄟ^(guò)碾制和烘焙的半熟食材,。

兩漢之交,,隨著轉(zhuǎn)輪磨的引進(jìn),終于帶來(lái)了小麥加工技術(shù)的重大革新--制粉技術(shù)的突破,,使得精細(xì)面食得以出現(xiàn),。所謂的”胡餅“、”湯餅“,,經(jīng)中亞傳入內(nèi)地,,極大豐富了中國(guó)人的主食選擇,被某些學(xué)者稱為”中國(guó)飲食文化的第三次重要突破“,。

不過(guò),,像餃子、餛飩這類較為復(fù)雜的”小麥面粉有餡類“食物,,其傳播路徑卻長(zhǎng)期不明,,雖然中國(guó)內(nèi)地和中亞地區(qū)都有類似的食物,但孰先孰后,,頗難厘清,。20世紀(jì)50年代,在新疆阿斯塔納地區(qū)的魏晉至初唐俄墓葬中出土了一批保存非常完好的食物,,為解答這一問(wèn)題提供了重要的線索,。

新疆出土的餃子

如圖所見(jiàn),得益于新疆地區(qū)特殊的干燥氣候,,使得這批出土食物極為完整,,餃子質(zhì)地為小麥面皮,長(zhǎng)約5厘米,,中寬1.5厘米,;餛飩也是小麥面皮包制,長(zhǎng)3厘米,,寬1.9厘米,,形狀類似蘇式餛飩。

與今天中國(guó)南北各地的餃子,、餛飩相比,,這批出土食物無(wú)論在形狀上還是做法上都幾乎毫無(wú)二致,。結(jié)合與食物出土地相鄰的敦煌文書記載可知,這種餃子類食物,,當(dāng)時(shí)被稱為”畢羅“,,和它的主要原料麥子(來(lái)子)一樣,明顯是個(gè)的外來(lái)詞,,可能源于伊朗語(yǔ)的pilaw。由此可以推斷,,餃子和餛飩也是經(jīng)中亞,、新疆傳入中國(guó)腹地的域外食品。

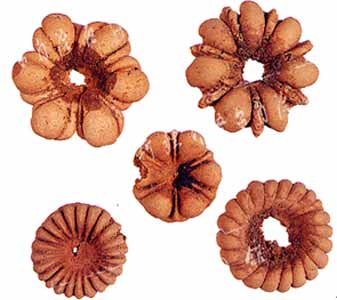

除餃子,、餛飩外,,新疆阿斯塔納地區(qū)還出土了各式異常精美的花式面食點(diǎn)心,這些點(diǎn)心無(wú)論是捏制,,還是模壓,,都達(dá)到了相當(dāng)高的水平。有些種類從外觀上看與現(xiàn)在的廣式月餅,、京江臍極為相似,,這無(wú)疑又為內(nèi)亞地區(qū)與東亞地區(qū)之間的經(jīng)濟(jì)文化的交流提供了明證。

唐代新疆地區(qū)出土的“月餅”

唐代新疆地區(qū)出土的“京江臍”

現(xiàn)代的京江臍,,又叫老虎腳爪

其實(shí)無(wú)論起源于何處,,只要放下某些無(wú)謂的民族情緒,餃子,、點(diǎn)心這些喜聞樂(lè)見(jiàn)的美食,,帶給人的無(wú)疑都是身心的愉悅。

不過(guò)也有一些出土食物,,則多少讓人有些揪心,。

祖先本是食人族——河姆渡遺址出土嬰兒頭骨

中國(guó)歷代史籍中,最讓人驚恐的字眼,,可能是”XX年,,大饑,人相食“,,”XX年大旱,,民易子而食“之類,史官看似波瀾不驚的文字底下,,透露出的信息則是:這片土地上,,人間地獄景象幾千年來(lái)的不斷上演。

一旦餓極了,,別說(shuō)人肉,,連觀音土都吃,,然而終究是為了活命的被迫行事,沒(méi)人會(huì)承認(rèn)自己愛(ài)吃人肉,。

不過(guò),,從考古證據(jù)上看,中國(guó)人的祖先河姆渡人,,卻很有可能是不折不扣”愛(ài)“吃人肉的”食人族“,。這也并不丟人,近現(xiàn)代以來(lái)還屢有原始部落被發(fā)現(xiàn)有吃人習(xí)俗,,而在史前,,這很可能是一種常態(tài)。

塔納島吃人盛宴

1973年,,在浙江余姚河姆渡地區(qū),,發(fā)掘出一處新時(shí)期時(shí)代的古人類遺址,經(jīng)過(guò)考證,,其最深的第四文化層距今已有6000-7000年,。遺址中出土了大量的搗鼓和家畜遺骨,表明當(dāng)時(shí)的祖先們已經(jīng)掌握了水稻種植技術(shù)和家畜馴養(yǎng)技術(shù),。

河姆渡人復(fù)原像

河姆渡遺址的食物出土可謂是異常的豐富,,除了稻谷和獸骨,還出土了大量的”副食品“,,如菱角,、蓮藕、小葫蘆,、酸棗,、芡實(shí)和一些蔬菜。小菱角多掰為兩半,,可見(jiàn)是吃完后丟棄的,。這些食物很多都被盛放在陶制的容器中。

不過(guò),,在這些陶制食物容器中還有令人恐怖的發(fā)現(xiàn)--人肉,。在一個(gè)容器的底部,考古人員發(fā)現(xiàn)了一個(gè)薄薄的頭骨,,經(jīng)過(guò)鑒定,,應(yīng)該是嬰兒的顱骨。因?yàn)榕c一堆魚骨頭一起被發(fā)現(xiàn),,毫無(wú)疑問(wèn),,這是吃食。

美洲土人的人肉盛宴

從出土來(lái)看,,河姆渡人的食物供應(yīng)還算豐富,,當(dāng)?shù)赜质囚~米之鄉(xiāng),,出產(chǎn)富饒之地,似乎并沒(méi)有同類相食物的必要,。因此,,吃人很可能是一種宗教祭祀。由于當(dāng)時(shí)的嬰兒死亡率極高,,據(jù)此我們可以大膽猜測(cè),,把死去的嬰兒吃掉,是一種厭勝巫術(shù),,為的是祈求后續(xù)嬰兒的存活,。

得益于特殊的保存時(shí)機(jī)和保存環(huán)境,國(guó)外也曾發(fā)掘出不少的古代食物,。龐貝古城由于突如其來(lái)的災(zāi)難,完美封存了古羅馬人的生活場(chǎng)景,,因而食物遺存尤其豐富,。這些食物遺存中最常見(jiàn)的,則是面包,。

古城劫難遺珍饈——龐貝古城的面包文物

現(xiàn)代的酵母發(fā)酵面包,,最早出現(xiàn)于古埃及。到了歐洲古典時(shí)代,,面包的種類已經(jīng)非常豐富,。古希臘人常以大麥面包為主食,小麥面包相對(duì)則是奢侈品,。當(dāng)時(shí)的雅典很早就出現(xiàn)了職業(yè)面包師,。與古希臘類似,羅馬人也常以面包為主食,,據(jù)時(shí)人記載,,當(dāng)時(shí)的羅馬人吃面包、蛋糕和餅干,,市場(chǎng)上還常見(jiàn)蜂蜜油脂面包和罌粟仔蘑菇型面包,。

這些”空洞“而枯燥的文字記載,因龐貝古城遺址豐富的面包遺存而得以印證,。

龐貝古城出土的面包

上圖所示的這塊面包能夠保存下來(lái),,要?dú)w功于公元79年降臨在龐貝城頭上的天災(zāi)--維蘇威火山噴發(fā)。連續(xù)幾晚世紀(jì)末日般的災(zāi)難,,讓小城的數(shù)千居民連同他們的生活場(chǎng)景,,被完整埋沒(méi)在火山灰里。這塊面包很可能剛剛出爐,,正要在第二天被售賣給市民,,成為他們的一日三餐,,然而卻陰錯(cuò)陽(yáng)差的變成了文物。

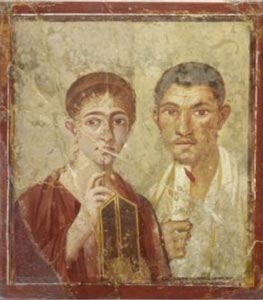

龐貝古城發(fā)現(xiàn)的面包師與他的妻子壁畫

除了極少數(shù)大富大貴之人,,大多數(shù)龐貝市民并沒(méi)有設(shè)備齊全的廚房,,因此,他們要到面包烘房去買食物,,這就形成了面包社區(qū),。一個(gè)面包社區(qū)所有成員的生存能夠交由少數(shù)磨坊和面包坊,這無(wú)疑暗示了社會(huì)信用演化體系已經(jīng)達(dá)到了很高的層次,。從某種意義上講,,古羅馬這個(gè)包含了多元化的宗教、金融和市場(chǎng)規(guī)則的復(fù)雜文明,,正是由這一個(gè)個(gè)面包社區(qū)作為基礎(chǔ)單元所構(gòu)成的,。

從一枚”文物“面包中,也能解讀出一個(gè)偉大時(shí)代的文明高度,。

責(zé)編:馬鐘鸰 PN018

鳳凰歷史精品欄目

用歷史照亮現(xiàn)實(shí)

微信掃一掃

2016-12-21 12:050

2016-12-20 11:470

2016-12-19 13:230

2016-12-15 11:590

2016-12-14 11:100

2018-05-01 15:180

2018-04-01 12:360

2018-03-11 17:100

2018-03-04 20:320

2018-02-11 14:460

2018-07-16 11:140

2018-05-22 16:250

2018-05-03 20:500

2018-05-03 20:400

2018-05-03 20:280

2018-12-30 20:030

2018-12-30 16:320

2018-12-30 16:310

2018-12-30 15:320

2018-12-30 14:520

2018-12-04 10:410

2018-12-01 11:450

2018-12-03 13:390

2018-11-30 01:020

2018-11-27 20:030

2018-11-30 17:160

2018-12-01 16:230

2018-11-27 07:160

2018-11-26 13:530

2018-10-18 09:410