2018-07-16 11:48:35 鳳凰網(wǎng)歷史 重光

近日,,黎巴嫩首都貝魯特附近的布魯馬納小鎮(zhèn)發(fā)布了一條“匪夷所思”的政令:所有女警在執(zhí)勤時(shí)必須穿上她們的新制服-緊身超短褲。皮埃爾·安卡爾解釋說此舉是為了改變黎巴嫩在西方人眼中單調(diào)無趣的形象,,以吸引更多的游客,,促進(jìn)當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè),拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。

按政令要求緊身短褲上街執(zhí)勤的布魯馬納小鎮(zhèn)女警

但不過鎮(zhèn)長(zhǎng)怎么解釋,,這樣的做法還是引起了極大的爭(zhēng)議,在鎮(zhèn)議會(huì)里兩面不討好:保守派認(rèn)為女警穿著不應(yīng)如此“暴露”,,且這與本職工作毫無關(guān)系,;自由派則反對(duì)只對(duì)女警做特殊要求,,不滿男警仍穿著長(zhǎng)褲。

表面上看布魯馬納小鎮(zhèn)為了振興旅游業(yè),,也是拼了

社交媒體上對(duì)此事也議論紛紛,,有人評(píng)論道:“為了吸引西方游客不擇手段,無異于東施效顰,。”,;“現(xiàn)在西方的女警已經(jīng)不這么打扮了,沒必要再這么做了,。”,;“讓更多女警參加工作的出發(fā)點(diǎn)無疑是好的,有益于男女平權(quán),,但令人堪憂的是,,讓她們穿緊身短褲究竟是讓她們執(zhí)行任務(wù)呢?還是取悅上級(jí)呢,?”

緊身短褲執(zhí)勤的布魯馬納小鎮(zhèn)女警背后的故事當(dāng)然不止是振興當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)這么簡(jiǎn)單

“短褲”風(fēng)波表面上看似是小鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)為了增加旅游吸引力,,一拍腦袋作出的決定,實(shí)際上是黎巴嫩多元文化與教派沖突的縮影,,其背后有深遠(yuǎn)的歷史淵源,。

黎巴嫩地理位置簡(jiǎn)圖

黎巴嫩位于西亞地中海沿岸,東接敘利亞,,南鄰以色列,,是亞洲到歐洲海陸商路上的重要節(jié)點(diǎn)。巍峨的黎巴嫩山脈貫穿國(guó)境南北,,攔截了自西面地中海飄來的水汽,,使得黎巴嫩降水充沛,土地肥沃,,是中東大片荒漠中罕有的一大片綠洲,。

黎巴嫩衛(wèi)星圖,可見其國(guó)土內(nèi)不僅植被覆蓋面積大,,而且還有中東罕有的雪山,。

得益于優(yōu)越的自然環(huán)境,黎巴嫩植被繁茂,,物產(chǎn)豐饒,,尤其盛產(chǎn)雪松,連《圣經(jīng)》中都多次提及黎巴嫩的香柏木(即雪松)高大優(yōu)美,,質(zhì)料細(xì)致,,馨香悅?cè)恕Q┧梢灿谑侵饾u成了黎巴嫩的國(guó)家象征,,其國(guó)旗與國(guó)徽上均有雪松圖案,。

黎巴嫩山區(qū)中的雪松林

黎巴嫩國(guó)旗

正是因?yàn)榫硟?nèi)多雪松木,,提供了充足且優(yōu)質(zhì)的造船原材料,早在公元前15世紀(jì),,居住在今日黎巴嫩境內(nèi)的腓尼基人(其為閃米特人的一支,,與阿拉伯人以及猶太人有共同的祖先)就砍伐雪松,造船出海,,打漁經(jīng)商了,。由于占得先機(jī),腓尼基人幾無競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,,其很快建立起了多條海上商路,,西亞、北非與南歐由此聯(lián)通,。

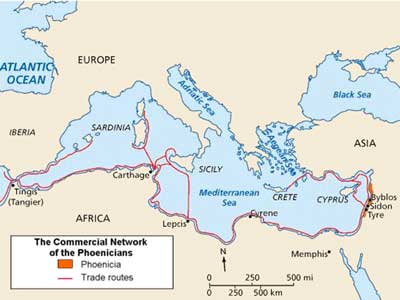

腓尼基人建立的商路

腓尼基人在此基礎(chǔ)上,,將經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換為政治霸權(quán),以黎巴嫩為基地,,建立了諸多海外殖民地,,遍布地中海沿岸,其中不乏大名鼎鼎的城市,,如與羅馬爭(zhēng)雄地中海多年的迦太基,,最早就是由腓尼基女王迪多建立的殖民地。

迦太基遺址,,在今北非突尼斯

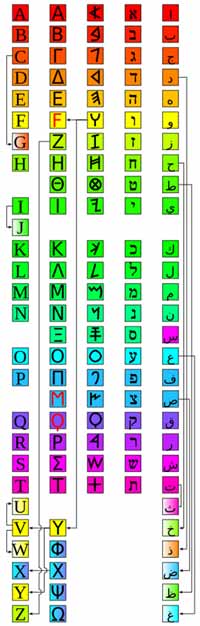

雖然腓尼基在繁榮千年后在公元前539年被波斯帝國(guó)攻滅,,但其對(duì)世界的影響并未就此止步,其為后世留下了諸多文明成果,,其中最偉大的要數(shù)腓尼基字母表,,它不僅是西亞北非之后通行的諸多字母系統(tǒng)的基礎(chǔ),而且其還被希臘人采納改進(jìn),,傳入歐洲,,演化出了通行世界的拉丁字母系統(tǒng)。腓尼基人對(duì)世界文明作出的巨大貢獻(xiàn),,由此可見一斑,。

從左至右分別為拉丁字母、希臘字母,、腓尼基字母,、希伯來字母與阿拉伯字母

腓尼基人創(chuàng)造的海洋文明將黎巴嫩納入了世界體系,,早早為其奠定了西亞對(duì)外交流橋頭堡的基調(diào),,黎巴嫩整體上外向開放的文化氛圍,與此不無關(guān)系,。除此之外,,基督教與伊斯蘭教兩大世界性宗教也在黎巴嫩交融碰撞,,助力其文化多元化。

貝魯特市內(nèi)的圣喬治主教座堂隔壁就是穆罕默德·艾明清真寺

公元1世紀(jì),,基督教在羅馬統(tǒng)治下的巴勒斯坦興起,,并迅速傳入了黎巴嫩,經(jīng)過百年發(fā)展后,,黎巴嫩成了羅馬帝國(guó)境內(nèi)除敘利亞與小亞細(xì)亞之外另一重要的基督教中心,,信徒成群。公元4世紀(jì)末,,一位名為馬龍的基督教修士在黎巴嫩山創(chuàng)立了一個(gè)全新的教派,,追隨他的信徒被稱為馬龍派,該派的信仰隨后傳遍了整個(gè)黎巴嫩,,并成為黎巴嫩基督教的主流教派,。

馬龍的圣像

因馬龍派與拜占庭國(guó)教--東正教在部分教義上存在沖突,其與敘利亞的東方教會(huì)以及埃及的科普特教會(huì)一樣,,遭到了拜占庭統(tǒng)治者的迫害,,大量生命與財(cái)產(chǎn)安全受到威脅的馬龍派信徒被迫遷入黎巴嫩山區(qū)中居住,基督教在黎巴嫩山區(qū)中的主導(dǎo)地位由此形成,。

黎巴嫩山區(qū)景色

雖然黎巴嫩的居民此時(shí)信奉的是基督教,,但他們說的是阿拉米語,與同屬閃語的阿拉伯語較為接近,,況且他們還遭到了拜占庭統(tǒng)治者持續(xù)不斷的宗教迫害,,因而當(dāng)他們信奉伊斯蘭教的閃族同胞--阿拉伯人于公元7世紀(jì)中葉突然崛起,沖出阿拉伯半島,,北上進(jìn)攻拜占庭控制的敘利亞與黎巴嫩時(shí),,當(dāng)?shù)氐木用癫⑽醋魈蟮挚梗辉渥谥靼菡纪サ能婈?duì),,還有些人甚至暗中與阿拉伯人聯(lián)系,,開城投降,給拜占庭駐軍“背后捅刀”,,阿拉伯人因此在短短幾年內(nèi)就輕而易舉地拿下了整個(gè)敘利亞與黎巴嫩,,黎巴嫩由此轉(zhuǎn)由阿拉伯人統(tǒng)治。

阿拉伯帝國(guó)在第三任正統(tǒng)哈里發(fā)奧斯曼統(tǒng)治下的疆域,,時(shí)間為654年

盡管受阿拉伯穆斯林的控制,,但馬龍派基督教徒仍獲得了較大限度的自治權(quán),并成功維持了數(shù)百年,。由于黎巴嫩自然環(huán)境遠(yuǎn)優(yōu)于滿是沙漠的阿拉伯半島,,因而不斷有阿拉伯穆斯林移民黎巴嫩,當(dāng)?shù)氐木用褚仓饾u被阿拉伯統(tǒng)治者同化,,不少人因此改宗伊斯蘭教,,并改說阿拉伯語,,阿拉伯文化與伊斯蘭教由此也在黎巴嫩扎根發(fā)芽。

黎巴嫩首都貝魯特舊影,,攝于20世紀(jì)初

由于境內(nèi)山脈縱橫,,黎巴嫩的地理環(huán)境相對(duì)隔絕,且馬龍派基督教會(huì)的勢(shì)力較強(qiáng),,因而黎巴嫩的基督教徒?jīng)]有像敘利亞與埃及那樣幾乎被穆斯林同化殆盡,,與此同時(shí)、希臘天主教,、希臘東正教與亞美尼亞教會(huì)等相對(duì)較小基督教派也因此得以幸存至今,。至20世紀(jì)初,基督徒仍占黎巴嫩總?cè)丝诘?0%以上,,與穆斯林平分天下,,而穆斯林當(dāng)中遜尼派與什葉派也各占一半,教派林立使得黎巴嫩明顯有別于其他穆斯林占絕大多數(shù)的阿拉伯國(guó)家,,在社會(huì)人文方面顯得更為自由多元,。

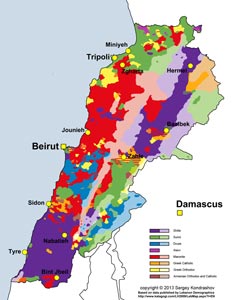

2013年的黎巴嫩宗教信徒分布圖,紅色為馬龍派,、橙色為希臘天主教、黃色為希臘東正教,、褐色為亞美尼亞教會(huì),、紫色為什葉派、綠色為遜尼派,、紫羅蘭色為阿拉維派,、藍(lán)色為德魯茲

由于基督教和伊斯蘭教均是由同屬閃族的猶太人與阿拉伯人創(chuàng)立的宗教,而黎巴嫩長(zhǎng)久以來其居民也多為閃族,,因而兩者均可以說是黎巴嫩自身的文化,。同時(shí),得益于黎巴嫩沿海的地理位置,,黎巴嫩同時(shí)也長(zhǎng)期受歐洲文化的熏陶,,其中法國(guó)文化對(duì)黎巴嫩的影響最深,而這與中世紀(jì)的十字軍東征與近現(xiàn)代的法國(guó)殖民不無關(guān)系,。

黎巴嫩首都貝魯特街頭

11世紀(jì)末,,信奉伊斯蘭教的塞爾柱突厥人入侵小亞細(xì)亞,成功擊敗了當(dāng)?shù)氐陌菡纪ナ剀?,拜占庭因此幾乎丟掉了整個(gè)小亞細(xì)亞,,首都君士坦丁堡危在旦夕,拜占庭皇帝被迫向西歐基督教諸國(guó)求救,希望其能發(fā)兵協(xié)助拜占庭擊退入侵的穆斯林,,收復(fù)失地。

第一次十字軍東征示意圖

以法國(guó),、英國(guó)與德國(guó)為首的西歐國(guó)家遂召集兵馬,,發(fā)動(dòng)多次十字軍東征,揚(yáng)帆遠(yuǎn)航,,登陸敘利亞,、黎巴嫩與巴勒斯坦沿海地帶。在擊敗當(dāng)?shù)氐哪滤沽趾?,十字軍在此建立起多個(gè)基督教國(guó)家,,其中就有在今黎巴嫩境內(nèi)的的黎波里公國(guó)。

1135年地中海東岸局勢(shì),,深綠色為阿拉伯帝國(guó)法蒂瑪王朝,,淡綠色為塞爾柱帝國(guó)、紫色為拜占庭帝國(guó),、灰色為耶路撒冷王國(guó),、紅色為的黎波里公國(guó),藍(lán)色為安條克公國(guó)

黎巴嫩的基督教徒由此重建了和歐洲的聯(lián)系,,不同于其他向君士坦丁堡牧首或地方首領(lǐng)小眾的東方基督教會(huì),,馬龍派借十字軍東征的機(jī)會(huì),選擇向羅馬的天主教教宗效忠,,以此換來了法國(guó)與意大利對(duì)馬龍派長(zhǎng)久的支持,。當(dāng)十字軍建立的國(guó)家被穆斯林攻陷后,黎巴嫩轉(zhuǎn)由埃及的馬穆魯克王朝統(tǒng)治,,此后隨著馬穆魯克王朝被奧斯曼帝國(guó)征服,,黎巴嫩又臣服于土耳其人。

1289年,,埃及的馬穆魯克滅亡的黎波里公國(guó)

盡管局勢(shì)發(fā)生了重大變化,,但馬龍派維持了與歐洲的聯(lián)系,仍持續(xù)獲得法國(guó)與意大利的援助,,法國(guó)甚至在1860年黎巴嫩發(fā)生內(nèi)戰(zhàn)時(shí)出兵干涉,,向奧斯曼帝國(guó)中央施壓,保護(hù)馬龍派,。1918年,,奧斯曼帝國(guó)在一戰(zhàn)中慘敗,國(guó)家解體,,其在西亞的廣袤領(lǐng)土被英法根據(jù)《賽克斯-皮科協(xié)定》瓜分,。1920年,黎巴嫩與敘利亞一道歸由法國(guó)委任統(tǒng)治,法國(guó)“卷土重來”,。

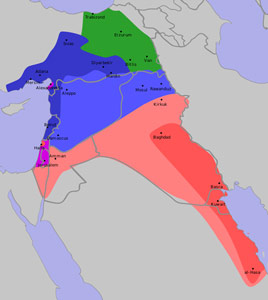

《賽克斯-皮科協(xié)定》大致確定了如今的阿拉伯世界東部各國(guó)邊界,,紅色及淺紅色為英國(guó)殖民地與勢(shì)力范圍,藍(lán)色與淺藍(lán)色為法國(guó)殖民地與勢(shì)力范圍,,綠色為帝俄殖民地(因俄國(guó)爆發(fā)十月革命退出一戰(zhàn)而取消),,紫色為國(guó)際共管的巴勒斯坦地區(qū)。

盡管法國(guó)在1943年就退出了黎巴嫩,,但在這短短23年的殖民統(tǒng)治期間,,法國(guó)給黎巴嫩留下了諸多遺產(chǎn),其為黎巴嫩開通了通往法國(guó)的定期航線,,修建了黎巴嫩的第一條鐵路,,開辦了諸多西式的學(xué)校……由于法國(guó)在殖民統(tǒng)治期間大力推行法語與法國(guó)文化,黎巴嫩社會(huì)因此深受法國(guó)文化浸潤(rùn),,變得更為開放世俗,。

黎巴嫩首都貝魯特航拍圖

法國(guó)為黎巴嫩的經(jīng)濟(jì)發(fā)展與科教文衛(wèi)事業(yè)做出了極大貢獻(xiàn),為其打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),,黎巴嫩在獨(dú)立后經(jīng)濟(jì)繁榮,,且局勢(shì)一度十分穩(wěn)定,被稱作“中東瑞士”,,其首都貝魯特也因基礎(chǔ)設(shè)施完善,,風(fēng)景優(yōu)美而被稱作“東方巴黎”。

夜市中的貝魯特依然喧鬧而世俗

與此同時(shí),,法國(guó)也為黎巴嫩確立了教派分權(quán)的政治制度,,總統(tǒng)必須是馬龍派基督教徒,總理必須是遜尼派穆斯林,,議長(zhǎng)必須是什葉派穆斯林,,內(nèi)閣中必須要有一名部長(zhǎng)是希臘東正教徒,同時(shí)基督徒與穆斯林平分議會(huì)席位,。

這套分權(quán)制度看似完美,,但實(shí)際上操作起來困難重重,因比例限制,,各派都不占絕對(duì)多數(shù),,在政見存在分歧時(shí)常常難以達(dá)成一致,致使政令無法通過,,民怨沸騰,。同時(shí)黎巴嫩教派林立的社會(huì)環(huán)境雖然造就了多元的文化氛圍,但在一定程度上也導(dǎo)致了教派摩擦,,保守派與自由派矛盾不斷,。

現(xiàn)任黎巴嫩總統(tǒng)米歇爾·奧恩于2016年10月31日當(dāng)選總統(tǒng)前,,該國(guó)有兩年半的時(shí)間處于無總統(tǒng)狀態(tài),各派一直無法就由何人擔(dān)任總統(tǒng)達(dá)成共識(shí)

因巴勒斯坦問題引發(fā)了一系列教派沖突則火上澆油,,在1975年引爆了黎巴嫩內(nèi)戰(zhàn)的火藥桶,,基督教民兵對(duì)抗伊斯蘭教派武裝與巴解組織,這一打,,就是15年,。內(nèi)戰(zhàn)給黎巴嫩帶來了深重的災(zāi)難,十余萬人死亡,,至今黎巴嫩都未完全從中恢復(fù)元?dú)?,教派之間的對(duì)立情緒目前仍根植在黎巴嫩社會(huì)深處,。

貝魯特街頭,,攝于1982年內(nèi)戰(zhàn)期間。

此次布魯馬納鎮(zhèn)的“短褲”風(fēng)波,,實(shí)際上也是教派矛盾的具體體現(xiàn),,基督徒對(duì)部分穆斯林煽動(dòng)推行保守政策極為不快,因而身為基督徒的鎮(zhèn)長(zhǎng)才“使性子”,,以促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展為借口,,要求女警穿超短褲上街巡邏。以此故意氣保守派穆斯林,,打壓其氣勢(shì),。

但實(shí)際上,這樣不假思索而孩子氣的做法,,實(shí)質(zhì)上只會(huì)使得本已碎片化的黎巴嫩社會(huì)更加分裂,,不同教派之間的對(duì)立情緒只會(huì)因此越來越重,這無助于黎巴嫩國(guó)家的穩(wěn)定,。

責(zé)編:馬鐘鸰 PN018

鳳凰歷史精品欄目

用歷史照亮現(xiàn)實(shí)

微信掃一掃

2018-07-16 11:14:220

2018-07-11 12:37:290

2018-07-09 12:17:010

2018-07-06 14:52:430

2018-07-03 10:09:280

2018-05-01 15:180

2018-04-01 12:360

2018-03-11 17:100

2018-03-04 20:320

2018-02-11 14:460

2018-07-16 11:140

2018-05-22 16:250

2018-05-03 20:500

2018-05-03 20:400

2018-05-03 20:280

2018-12-30 20:030

2018-12-30 16:320

2018-12-30 16:310

2018-12-30 15:320

2018-12-30 14:520

2018-12-04 10:410

2018-12-01 11:450

2018-12-03 13:390

2018-11-30 01:020

2018-11-27 20:030

2018-11-30 17:160

2018-12-01 16:230

2018-11-27 07:160

2018-11-26 13:530

2018-10-18 09:410